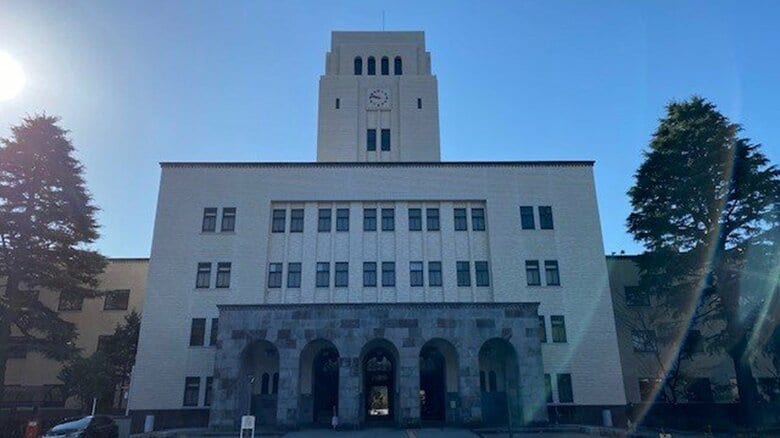

日本の教育におけるジェンダーギャップの1つが、理工系分野に進む女子学生の数だ。日本における大学など高等教育機関の理工系分野の女子学生比率は、OECD諸国で最低である。社会に多様性が求められているのにもかかわらず、学びの場ではジェンダーギャップが放置されていいのか。東京工業大学の学長であり、政府の教育未来創造会議の構成員である益一哉氏に聞いた。

女子学生比率を30%にする議論が必要

「理工系大学であっても女子学生比率を30%にする議論が必要だと思っています」

こう語るのは理工系大学のトップを走る東京工業大学(以下東工大)の益一哉学長だ。

「いま東工大の学士入学者に占める女性比率は14%、東工大全体では17%程度です。半世紀前は『クラスに女子学生が1人』でしたから、当時に比べれば格段に増えているとは言えます。しかし全体で比率が多くなる理由は、大学院で女子学生比率の高い留学生が増えるからです」

益氏は「国際化の観点から見ると、理工系分野の女子学生はまだまだ少ない」と続ける。

「日本の社会全体が多様性という意味で世界の動きから遅れています。いま世界的にジェンダーバランスが求められていますが、OECDの報告では日本の女性の理工系進学者は調査国内で最下位です。日本では義務教育の段階で男女の理系リテラシーに大きな差は無いのに、大学の理工系では女子の入学生が少ない。将来、国際的にも問題視する声が大きくなると思います」

保護者が「理系に行くのをやめなさい」

東工大ではいま女子学生を増やすため様々な取り組みを行っている。例えば「1日東工大生」として、都内近郊の10数校から参加した約200名の女子高校生に模擬講義を行ったり、東工大生との交流もしている。

「今年はオンラインで女子高校生へ理工学の面白さを伝えました。また女子学生向けの奨学金制度も設けています。調査をすると中学生の頃は男女とも理科を嫌いではないのに、高校で文理に分かれる頃になると女子の保護者の多くが『理系に行くのをやめなさい』と言う。こうした環境を変えていかなければいけません」(益学長)

産業界も一緒に理工系女子を増やす

いま様々な大学で理工系の女子学生比率の増加を目指している。東京大学では女子学生比率を3割に、名古屋大学では工学部の一部で推薦枠のうち半分を女子枠にすると発表した。また芝浦工業大学では女子学生限定の奨学金を出す。しかし益氏は「各大学の取り組みは重要だが、現状を変えていくにはもっと思い切った取組みの議論が必要だ」と語る。

「産業界や中央官庁は『もっと理工系の女子学生を採用したい』と言います。しかしもともと理工系分野の女子学生が少ないのだから、産業界でも女性の活躍の場を増やしたり、人材の流動性を高めるようなリカレント教育を進めない限り増えていきません。僕らも中学や高校に働きかけをしますが、産業界も一緒になって理工系女子を増やすという雰囲気を醸成しないと難しいです」

入試のクオータ制について積極的に議論を

女子学生比率の向上を考える際、課題になるのが入試のクオータ制としての女子定員枠だ。クオータ制に対しては「逆差別だ」、「入試の公平性が担保されない」と反対意見も根強い。しかし益氏は「ダメな理由ばかり言っていてもしょうがない」と語る。

「あるアメリカの大学ではマイノリティの入試クオータ制について逆差別だと訴訟が起きましたが、裁判では『多様性は多数にとっても教育上の効果がある』とみなされました。男女が半分なのに、東工大を含め理工学系分野では女性が20%に満たないというのはやはりアンバランスだと思います」

女子定員枠を理工系大学全体で考えるべき

さらに益氏は「人を育てるのは時間がかかる」と強調する。

「例えば今年東工大の女子学生比率を30%にすると目標を立てても、入試制度を変えるのには2年かかります。女子の入学人数を30%にしても2024年に1年生が30%、学士課程を卒業するのに4年、修士までいくと6年なので2030年になってやっと全学的に30%となります。これは躊躇せず大きなうねりにしないといけないと思います」

益氏は「女子定員枠は理工系の大学全体で真剣に考えていかないといけない」と語る。

「理工系の大学全体で意識しないと変わりません。そういうメッセージを様々な大学が出せば、社会全体の意識が変わっていくでしょう。同時に女子生徒たちが憧れて目指してくれるような魅力のある大学になるように、東工大も変化を恐れず、さまざまな環境を見直していきたいと思います」

SDGsやESG視点を持ち出すまでもなく、女性活躍は我が国の発展のためには必須だ。特に理工系分野での活躍の場や教育の場を拡げることは、国、産業界、教育界が一丸となって取り組むべきことである。教育には時間がかかる。いますぐにでも様々な取組みを積極的に始める必要がある。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】