シリーズ「名医のいる相談室」では、各分野の専門医が病気の予防法や対処法など健康に関する悩みをわかりやすく解説。

今回は肝臓病学の権威、広島大学大学院医系科学研究科の茶山一彰教授が、肝臓の機能から病変に至る経緯まで詳しく解説する。

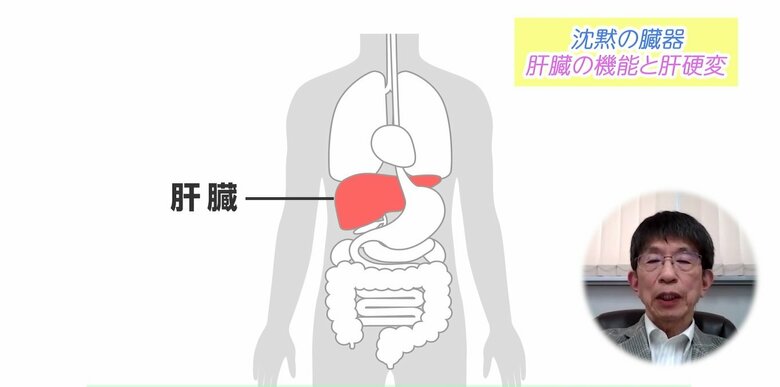

肝臓の機能と肝硬変

肝臓は体の中の大きな「工場」です。

ものを作ったり、あるいは分解したり、例えばお酒を飲むと肝臓の中で分解しますし、いろいろな毒物とかアンモニアなどを分解しています。

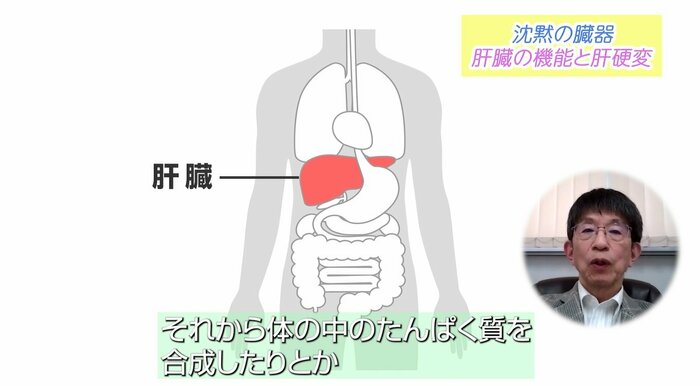

また、体の中のタンパク質を合成したり、脂質を合成したりといった働きをしています。

胆汁酸の代謝も働きの1つです。

肝臓がなくなると人間は黄疸になって腹水がたまってすぐに死んでしまいます。

肝臓の細胞は非常に予備能力が高くて、「部分生体肝移植」といって、肝臓を半分ぐらい人にあげたりすることもできます。

そうすると1週間も経たないうちに肝臓はみるみる大きくなって元の大きさぐらいになります。

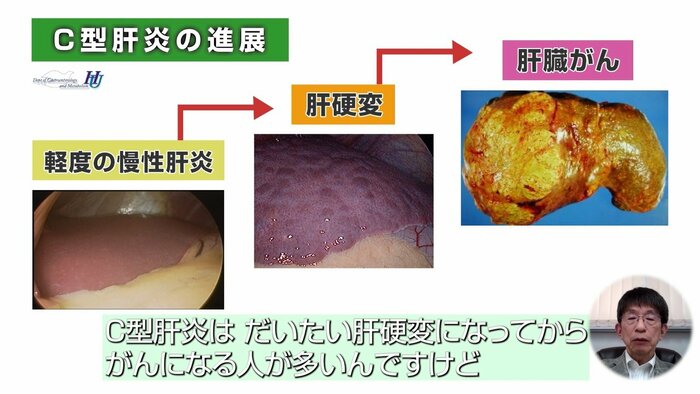

ところがこれが慢性的に細胞が壊れて、修復して傷跡ができて、ということを何回も何回も繰り返すと、だんだんと傷跡みたいな組織が増えてきて、傷跡だらけで硬くなってしまうと「肝硬変」ということになります。

こうなると肝臓の働きはだいぶ低下してしまうことになります。

こうなってくると肝臓の細胞は一生懸命再生するんですけど、再生の勢いが変な方向に向くと再生がおかしな再生になって、それでがんができてしまう。

肝硬変になるとがんが出来やすい状態になってしまいます。

「肝炎」とは

肝炎は普通はまだ予備能力がある範囲なので、この時点では症状は出ませんし、肝硬変も初期の場合は症状はありません。

肝臓は「沈黙の臓器」というぐらい少々傷んでも全然症状は出ない。

本当にひどく悪くなってしまうと黄疸が出たり、食道静脈瘤が出来て血を吐いたりします。

また、肝臓がんも初期のうちは症状はないんですけど、これが骨に転移したりして、どうも腰が痛いといってCTをとったら骨が溶けていて、元はどこだと言ったら肝臓だったということもあるぐらい、普段は全然症状がない臓器なんです。

「B型肝炎」と「C型肝炎」

B型もC型も両方ウイルスが原因で、B型はDNAウイルスといって、ウイルスの中にDNAが入っています。

C型はRNAウイルスで、ウイルスの中にRNAが入っている。

2つは全然違ったウイルスです。

B型は、以前多かったのは「母子感染」。

お母さんから子供が生まれるときに、ウイルスは健康な皮膚は通さないんですが、お産の時は子供の目とか口の中にいっぱい血が入ります。

そういう時に感染してしまうことが多かった。

今はしっかり予防しているので、母子感染はめったに起こらなくなってきました。

そして数年前から日本人は子供全員にB型ワクチンを打つようになりました。

これでさらにB型肝炎の感染は減っていくと思います。

ただ、ワクチンを打っていない人は、特に若い人は性交渉でウイルスに感染します。

握手やハグでウイルスに感染することはありませんが、粘液が接触するとか、針が皮膚を突き破って入ることがあると感染が起こってしまいます。

健常な皮膚はウイルスを通さないので、おばあちゃんが孫を抱いたらいけないなどということはありません。

B型肝炎の場合は、比較的きれいな肝臓の人でもがんができてしまうことがあるので、あまり肝臓が悪くならないからといって油断してはいけないと言えます。

C型肝炎は、もっと感染力が弱くて、母子感染は無いことはないけど、B型肝炎よりは少ない。

性交渉による感染も少ない。

C型肝炎の感染経路で一番多いのは、不正薬物の回し打ちです。

昔は、輸血後肝炎といって、輸血による肝炎が多かったんですけど、今は輸血はしっかりとスクリーニングされているので、輸血でC型肝炎に感染することはほとんどありません。

「肝臓がん」の症状と傾向

最近は少し減ってきましたが、だいたい年間に3万人弱ぐらいの患者がいます。

男女で少し違いますが、がんの中で多い方から5番目ぐらいの頻度のがんです。

例えばB型肝炎の人は、肝臓がほとんどツルツルで健常な人と変わらないような肝臓でも、肝細胞がん(肝臓がん)ができることがあります。

C型肝炎は、だいたい肝硬変になってからがんになる人が多いんですけど、年齢の高い人では、軽い慢性肝炎の人でも肝臓がんができることがあります。

でもやはり肝硬変になって、変な再生が起きるようになってくるとがんになる頻度が非常に高くなります。

肝硬変になった肝臓というのは、がんの元みたいな再生を起こした肝臓細胞がいっぱいあるので、1回がんを切り取っても再発することが非常に多いです。

例えば、膵臓がんはすごく予後が悪くて、5年生存率は低いんですけど、5年生存で生き残った人はそれから先はあまり死なないんです。

ところが肝細胞がんの場合は、5年経って生き残った人でも、その後の再発によってまた具合が悪くなる人がいるので、1回治ったからといって油断はできないんです。

そういう意味では再発が多いがんだと言えます。

一番多いのは、C型慢性肝炎から肝硬変になったような人。

ウイルスが消えていてもやっぱりがんになる人はいます。

最近どんどん増えてきたのが、ウイルス肝炎ではない人。

多いのはアルコール性の肝障害で、飲み過ぎて肝硬変になったような人は肝臓がんになりやすいです。

それから太って脂肪性肝炎から肝硬変になって肝臓がんになる人も最近増えています。

ウイルス性は減って、お酒や肥満によるがんが増えてきているということです。

男性と女性を比べると、男性の方に多いです。

理由はわかりませんが、男性に多いです。

検診でウイルスの確認を

症状が全然ないですし、ウイルスがいても肝機能の数値は正常ということもあるので、やはりB型肝炎ウイルスそのものがいるかどうかの検査、あるいはC型肝炎に感染しているかどうかの検査をやらないとわからないです。

健康診断の採血では、そういう項目がある場合とない場合があるので、自分の陰性、陽性がわからない人は一度は調べて、自分にはB型はない、C型はない、ということを確認しておくのがいいです。

あとは、性交渉や皮膚を突き破ってウイルスが入ってこない限りは感染することはありません。

動画はこちら↓