日本には全国各地にその土地ならではの土産がある。そんな中で今、石川県の土産として、木材を使用し精密に彫刻された「のとひばこ」が注目を集めている。

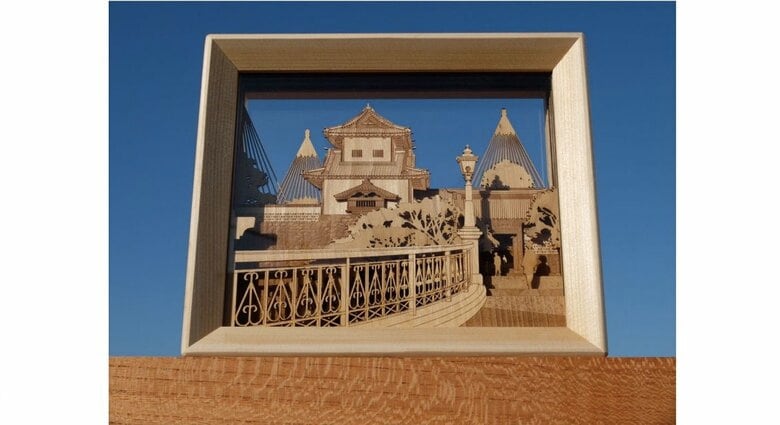

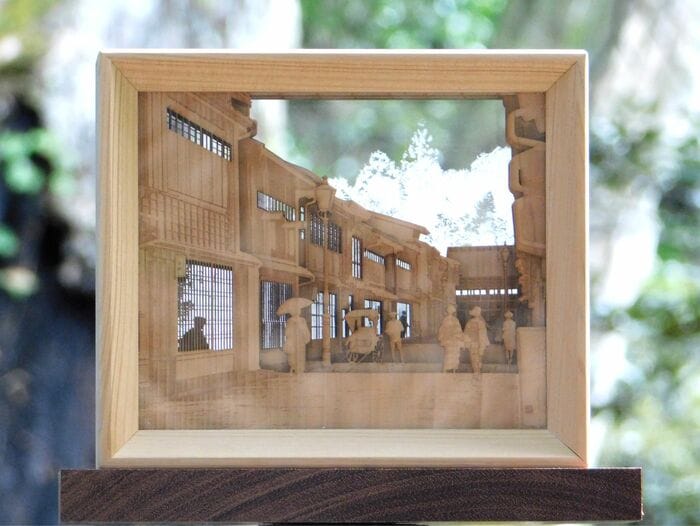

それがこちら。

“額”に収まっているのは金沢城「石川門」の風景。木材で作られているのだが、正面から見た画像からでは平面なのか立体的なのかがよく分からない不思議な商品だ。

「のとひばこ」は東森木材株式会社(石川県金沢市)が制作する商品で、能登半島にだけ分布するという植林樹種「能登ヒバ」を使用した木製雑貨。商品名は、「能登ヒバの箱(形状が箱を連想)」であり、「能登ヒバの子(素材が能登ヒバ由来)」であることから、この2つの意味を掛け合わせたとのことだ。

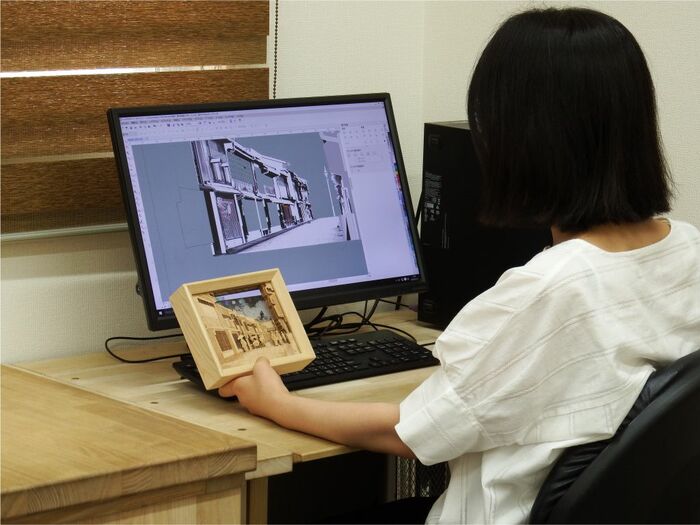

また、東森木材が専門としているのが”木材加工”。この木材加工でも使用している”レーザー彫刻”を施した商品が「のとひばこ」となる。

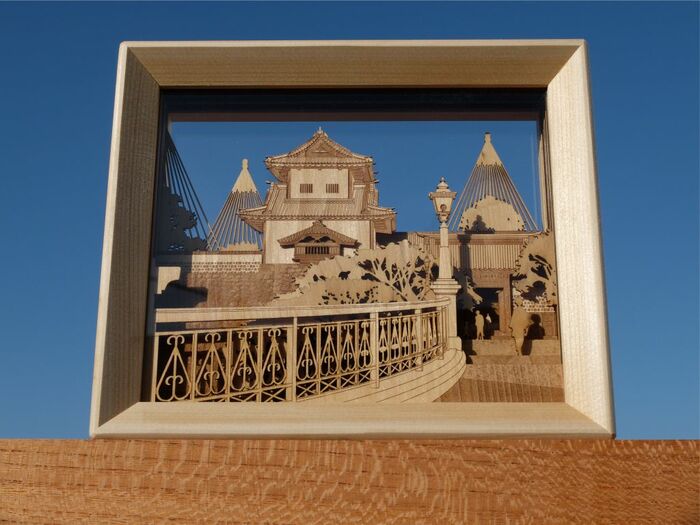

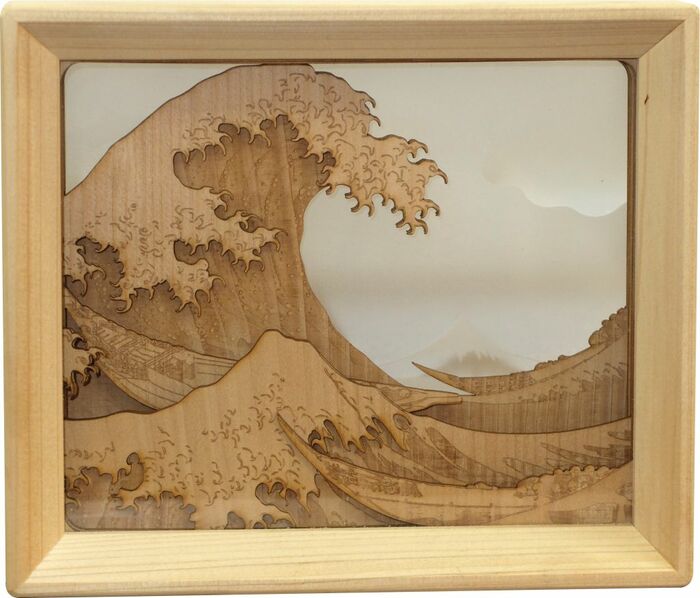

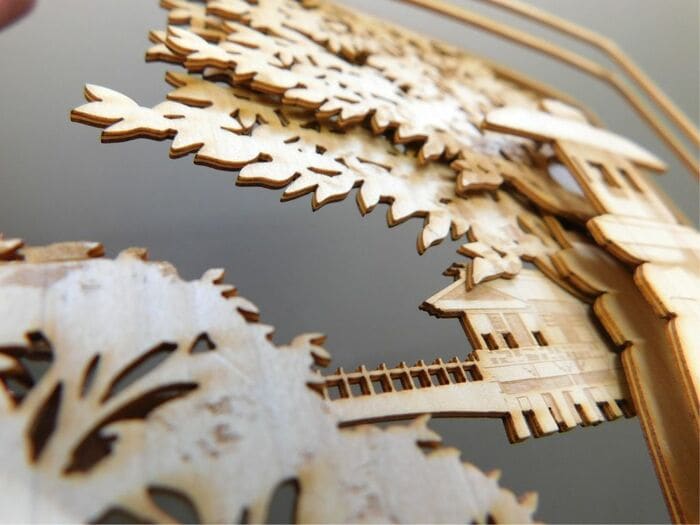

他の作品を見てもとても細かく彫刻されているが、そもそも「のとひばこ」とはレーザー加工を使ってどのようにして完成させているのだろうか?

そして、木のレーザー加工の難しさについても東森木材の担当者に話を聞いた。

何枚も重ねることで立体感を表現

ーー「のとひばこ」について教えて

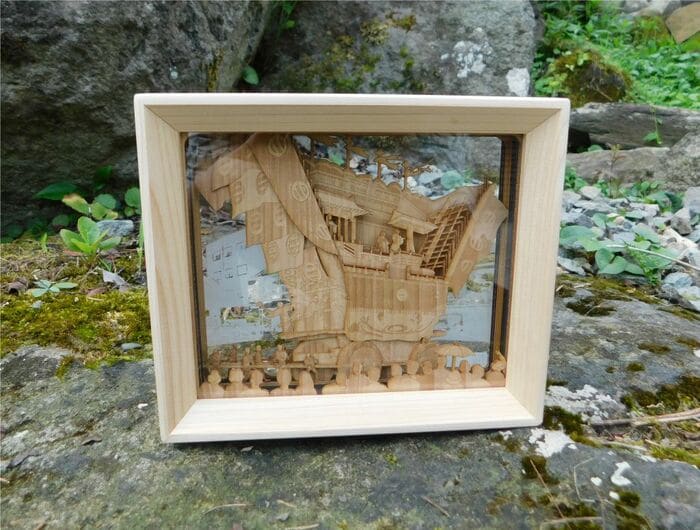

石川県外からの旅行客、特にインバウンドをターゲットとした木製のお土産品です。石川県の県木である能登ヒバを素材としました。精密に彫刻、切断された能登ヒバシートを多層に配置し、県内の観光名所や著名な風物を立体的に再現することで、旅の思い出となるよう企画しました。

現在、「和(なごみ)」「雅(みやび)」「輝(かがやき)」の3つのシリーズで展開しています。和は組立タイプの簡易版で2970円、内部の層を多くし、木枠で縁取った高級タイプの雅は12100円、雅に箔押しをした輝は14300円です(全て税込み価格)。

※大きさは、「和」が幅145ミリ×高さ128ミリ×奥行40ミリ、「雅」と「輝」が幅170ミリ×高さ145ミリ×奥行45ミリ。

ーー作り始めたきっかけは?

能登ヒバは、全国的にはまだ知名度が低く、産地の能登では高齢化により林業の担い手が不足しています。そこで、能登ヒバの未利用材や端材を使用した製品を作ることにより、能登の魅力を発信し、林業の振興や里山の保全につながるものはできないものかと考え、当時年々増加の傾向にあったインバウンドを主なターゲットとしたお土産物の開発に至りました。

ーー商品化するまでどのくらいの期間がかかった?

2018年の2月に企画を立ち上げ、同年の暮れにプロトタイプを作成、金沢市内で試験販売を半年以上重ね随時変更を加え、2019年秋に現在の形になりました。

ーー商品化をするまで大変だったことはある?

木のシートを層状に重ね、風景を立体的に再現する。これを目標に開発にかかりましたが、まず最初に問題になったのは木のシートでした。薄くてなおかつ強度もあり、反りも少ないシートはどうすればできるのか試行錯誤を重ねました。

次は、デザインです。一つのモチーフを何層にも分解して、重ねたときにいかに調和がとれ、より立体感がでるか。これもモチーフが変わるたび、何度も作り直しました。

また、加工はレーザー加工機で行っていますが、当時、木をレーザーで加工するケースは全国的にも少なく、前例がない中で、出力や速度の調整を経験的に体得していきました。

約1.3mmの板を3~7枚重ねて完成

ーー板を何枚重ねているの?

「和」は3層です。「雅」「輝」は5~7層になっています。板一枚約1.3mmです。一枚の板は5層になっています。

ーーこだわっている部分はどこ?

モチーフを忠実に再現しながらも、より本物らしくみせるために、あえて部分的にデフォルメを加えているところ。また、レーザー加工機の精度の限界まで、細かく彫刻したり、切り出すことで、より臨場感や立体感を表現しています。

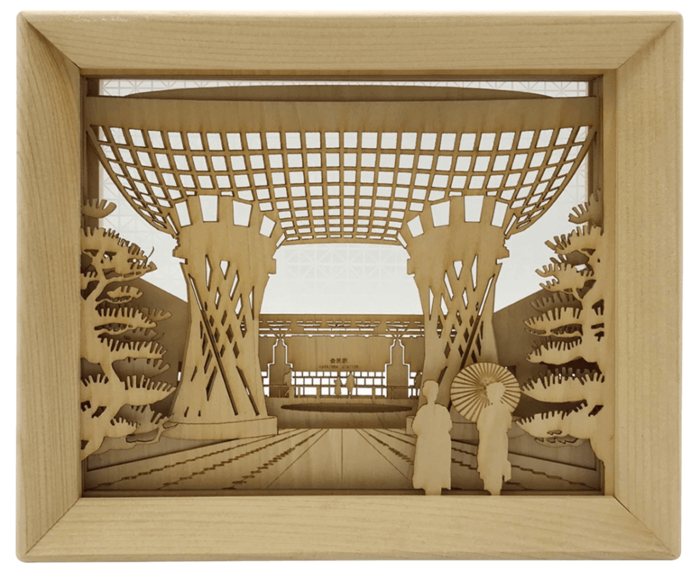

ーーこれまでに作成が大変だった商品はある?

最初に作った「鼓門」が、やはり大変でした。これを通して作り方を体得しました。もっとも細かな仕事が加えられており、レーザー加工の時間もかかるという意味では「ひがし茶屋街」になります。

ーー作成する中で最も緊張する作業はなに?

木は自然な物なので、その日の気象条件などによって少しづつ性質が変化します。前日と同じレーザーの設定で作業しようとすると、細かいところが燃え落ちてしまうことがあります。毎日、設定を微調整して、最適な条件をみつけなければなりません。

土産品ではなく「石川県発の新しい工芸アート」

ーー「のとひばこ」の魅力を教えて

木製雑貨としては他に類を見ないものであることと、その細工の細かさです。さらに言えば木の持つ柔らかい質感も魅力です。

ーーどのような人におすすめしている?

最初のコンセプトにあるように、県外からの旅行者やインバウンドの方が、旅の思い出として持ち帰って頂ければと思っておりますが、コロナ禍の中では、「和」は県外からの邦人旅行者の方のお土産品として。「雅」や「輝」は、記念行事の時の引き出物、記念品としてご利用いただけたらと思います。

ーー現在の売れ行きはどう?

コロナ禍で、人流が止まったことで、伸び悩みの状態ですが、「創立〇周年の記念品にしたい」等のご注文もいただいております。商品に使うモチーフは希望があれば随時増やしていきます。新商品については、今はまだ具体的なものはありませんが、企画予定でいます。

ーー今後「のとひばこ」はどのような存在になって欲しい?

まだ、ほとんどが石川県内での土産物としての販売であり、仕様モチーフも石川県内のものが中心です。今後は、単に土産品としてではなく、石川県発の新しい工芸アートとして、日本全国にこんな品物があるということを知って頂きたいですし、インバウンドが戻ってくれば、海外の方にも評価していただきたいと思っています。

木材を使うため気象条件などによって性質が変化し、レーザー加工の際に調整がうまくいかないと燃え落ちてしまうなど、商品1つ作るにも細かい作業と技術が必要なようだ。

現在「のとひばこ」のネット販売は行っていないとのことで、コロナ禍でまだなかなか旅行には行けないが、石川県を訪れた際には旅の思い出として手に取ってみてはいかがだろうか。

【関連記事】

“一子相伝”では伝統技術が途絶えかねない…金沢に“職人のための学校”がある理由

「鉄棒をした後の手の味」!? 鉄粉をふりかけたアイスが燕三条に登場…“おいしいけど金物の味”再現