東京パラリンピックが9月5日に幕を閉じて1ヶ月半。日本は金13個を含む51個のメダルを獲得し前回のリオデジャネイロから大きな躍進を遂げた。

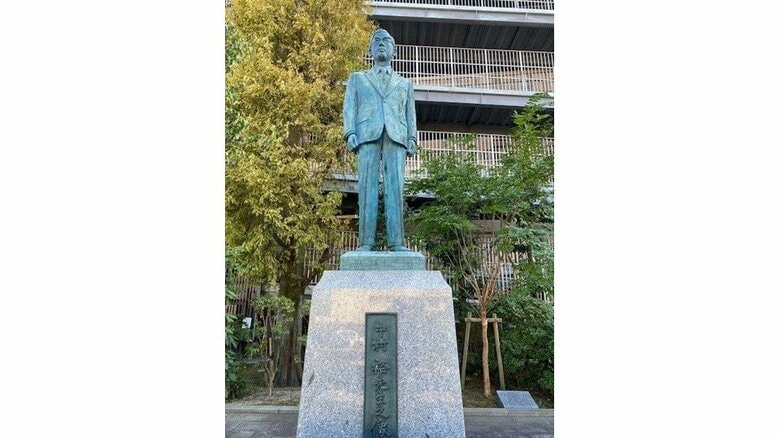

東京でのパラリンピック開催は57年ぶり2度目。1964年東京パラの誘致に尽力したのが「日本のパラリンピックの父」と呼ばれた大分県の民間医師、故・中村裕氏だった。半世紀あまりの時を経て、その承継者たちは今回の東京パラリンピック(以下パラ)をどう見たのだろうか。

(関連記事:“世界初”のパラリンピックを創ったのは、別府の医師だった)

「できる限り歓迎してパラを盛り上げたい」

「私は自転車競技で医療スタッフをやりました。静岡県で行われましたが、まだコロナの感染拡大が続いていた時期だったので、東京を経由しないように現地入りしましたね」

こう語るのは中村裕氏の次男で現在大分の明野中央病院の理事長を務める中村英次郎氏だ。日本障がい者スポーツ学会の会員でもある英次郎氏は、今回自転車競技の医療スタッフとなった。

英次郎氏は現地の様子をこう振り返る。

「競技が行われたのは小さな街でしたが、『できる限り歓迎したい、パラを盛り上げたい』という地元の人たちの熱意を非常に感じました。高校生ボランティアもよくトレーニングされていました。選手達はヨーロッパ勢が多かったのですが、フレンドリーな感じでとても楽しんでいましたし、会場のトイレなどハード面も完璧でしたね」

中村裕氏は次の社会を子どもに語った

英次郎氏は1962年生まれで、前回の東京パラのときは2歳だった。父・裕氏がパラ誘致のために走り回っていたことや日本選手団の団長を務めたことの記憶はほとんど無い。

「よく聞かれるのですが、パラ自体の記憶はありません。父が出張に行く時、荷物を整理していたことぐらいですかね。パラ直前にグットマンさん(※)が大分に来て、その際に私が抱っこされている写真も残っていますが、残念ながら記憶にありません」

(※)ドイツ出身の神経学者で「パラリンピックの父」とされる

中村裕氏は生前、パラの話を家族にしていたのだろうか?

「父は過去を振り返る性格ではないので、大会をこうすればよかったなど言わないですね。次の社会がどうなるか、例えば未来の車いすは空を飛ぶようになるとか、視覚に障がいのある人が脳で画像や映像を感じるようになると話をしていました。日本は高齢社会になるからと実際に土地を買って、老人ホームで農業をやるという構想をよく話しましたね」

「皆ボッチャをやりたがるんですよね」

「前回の時、日本はスポーツも雇用も欧米を目標にしていましたが、半世紀が経って日本は目標とされる側に変わったと感じました」

こう語るのは中村裕氏がパラ後に設立した社会福祉法人「太陽の家」の山下達夫理事長だ。太陽の家は当時珍しかった障がいのある人の本格的な雇用施設で、現在全国で従業員約1,900人を有し、オムロンやソニー、ホンダ、三菱商事などと合弁会社も設立している。

太陽の家ではパラスポーツの体験も可能な「太陽の家ミュージアム」を運営しているが、パラ以降は団体の訪問予約が増えているという。

「皆ボッチャをやりたがるんですよね(笑)」(山下氏)

パラではボッチャの杉村英孝選手が個人で金、団体で銅メダルを獲得した。杉浦氏の気迫のこもったプレーを、食い入るように見つめた視聴者も多かったはずだ。

「せめて開閉会式を一緒にできればと思う」

今回政府はオリンピックとパラを一体化した「オリパラ」という言葉を使った。また障がい者スポーツの所管が、これまでの厚労省からスポーツ全般を所管する文科省に変更され、健常者のスポーツと同じ枠組みで推進された。

しかし山下氏は「忘れてはいけないことがある」と語る。

「中村裕先生はかつて『最終的に太陽の家はなくなればいい』とおっしゃいました。つまり障がいのある人が特定の施設にいるのではなく、地域で普通に暮らしていくということです。これはパラも同じだと思います。競技によって障がいのある人とない人が一緒に競い合うこともあっていいですし、せめて開閉会式を一緒にできればと思います」

「常にマスコミに取り上げられるのが大事」

コロナの感染拡大によってほとんどの試合が無観客となったが、時差のない自国開催だったこともあり、多くの日本人がテレビやネットで競技を間近に見たり、報道に接することができた。特に「開閉会式の演出や出演者のパフォーマンスに感動した」という声が多かったと筆者は感じた。

山下氏はこう振り返る。

「やはりマスコミの力は大きかったし、マスコミがあるからこそ理解が深まってきたと思います。ただこの4年に1回のイベントだけでなく、常に障がいのない人のスポーツと同じように、マスコミで取り上げてもらうことが大事だと思います」

「雇用率はパラを期に上昇するとは思わない」

1964年の東京パラが終わった時、中村裕氏は選手たちにこう語った。

「これからは慈善にすがるのでなく、身障者が自立できるよう施設を作る必要があります。そのためにも社会復帰ができる施設を必ず作らなければならない。戦いはこれからです」

そして裕氏はパラをきっかけに、当時なかった障がいのある人の雇用の場、太陽の家をつくった。

パラが終わり、山下氏がいま気になるのはパラアスリートの雇用だという。

「パラアスリートを企業が雇用するようになりましたが、正規社員ではなく短期契約が多く、パラが終わったらその後の保障がないという方もいるようです。いま障がいのある人の雇用率は上がっていますが、パラ開催を機に上昇するとは思いません。しかし数年後には法定雇用率が2.5%になり、パラアスリートの雇用がより改善されることを期待しています」

「保護より機会を」から「多様性と共生」へ

開会式では中村裕氏の長男の太郎氏が、医療従事者代表として聖火ランナーをつとめた。英次郎氏はこう語る。

「びっくりしましたね。大会関係者が父への敬意をもって兄を選んでくださったんだろうと思います。会場で紹介こそされませんでしたが、知る人は『この人は中村裕先生の息子さんだ』と思ったんじゃないでしょうか。父もきっとびっくりしていると思います。母は『もったいない』みたいな感じで言っていましたね」

「保護より機会を」

この言葉は中村裕氏がつくった太陽の家の理念だ。この半世紀で障がいのある人たちにはスポーツと雇用の両面で多くの機会が生まれた。

そして今回のパラのビジョンは「多様性と調和」「共生」だった。多様性を重んじ、共に生きる社会の実現に日本がどう向かうのか。パラが終わったいま、そのレガシーが試される。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】