感染状況の警戒レベルを引き下げ

東京都は、30日に開かれた新型コロナウイルスモニタリング会議で、4段階ある感染状況の警戒レベルについて、最も深刻は「赤」から「オレンジ」に一段階引き下げた。 感染状況の警戒レベルの引き下げは去年の11月中旬以来およそ10ヶ月ぶりだ。

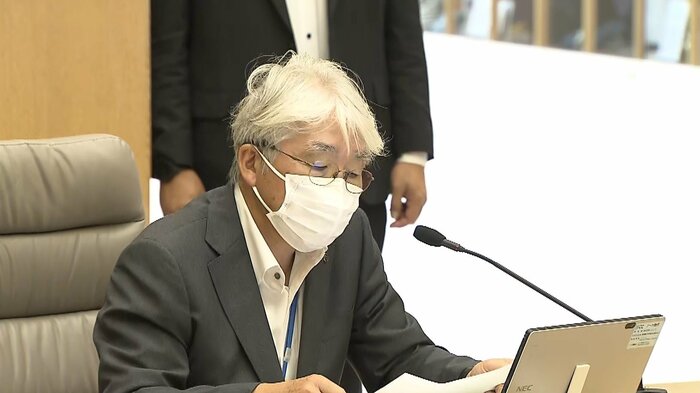

新規感染者の7日間平均は、6週連続で減少。前回の572人から296人にほぼ半減した。しかし、国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長は「感染の再拡大に警戒が必要」と”気の緩み”がないよう釘を刺した。

無症状でも周囲の人に感染

「ワクチンを2回摂取した後も感染し、本人は軽症や無症状でも周囲の人に感染させるリスクがあることを啓発する必要があります」

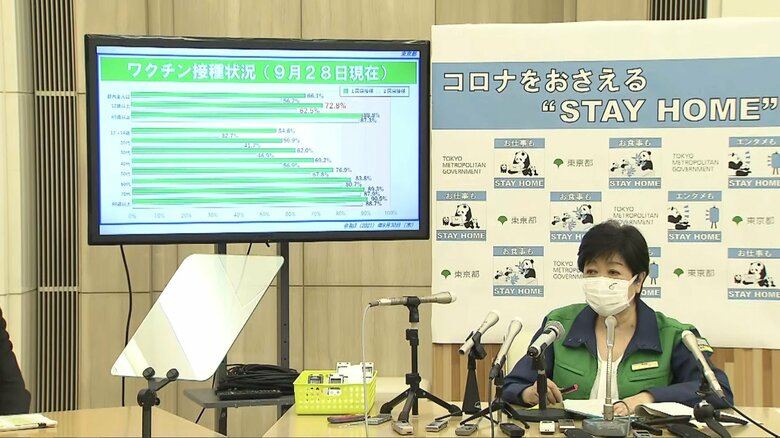

また、都内全人口の56・7%、65歳以上の87・3%が2回目の接種を済ませた中、大曲センター長は、ブレイクスルー感染や、症状のない感染者による感染拡大に警鐘を鳴らした。

職場・会食で20代多く 10代以下も高水準つづく

感染者の割合を年代別で見ると、50代以下が全体の9割を占めている。中でも20代が25.8%と最も高い。 また10代以下も17.8%で、8月以降、高い水準が続いている。 感染経路では家庭内感染が7割と最も多い。

職場内感染・会食による感染は、20代を中心に若い世代が多く、後遺症への懸念もある。緊急事態宣言解除後も、若い世代に警戒を緩めないよう呼びかけが必要だろう。

医療提供体制は最も厳しいまま

「残念ながら色はまだ赤であります。通常の医療が制限されていると思われる、としました」

医療提供体制については、重症者数が高い水準で推移していることなどから、警戒レベルは最も深刻な「赤」に据え置かれた。東京都医師会の猪口正孝副会長は、医療提供体制への負担が大きい状況にある、との見方を示した。

どこまでいったら「緑」に・・・

「感染状況が黄色で医療提供体制がオレンジだと思う。どこまでいったら緑色になるのか」

警戒レベルは最も厳しい赤からオレンジ、黄色、緑と下がっていくが、都庁関係者からは、今回の専門家の判断に“異議”をとなえる声もあがっていた。 これに対して、専門家からは会議後も先行きの不透明さや、今後の感染拡大に対する警戒の声が相次いだ。

「最大限警戒した、確保した病床から緩められない状況であるし、また、この後、感染状況はどうなるかっていうことがはっきり読めない中では、警戒体制を解く訳にもなかなかいかない」(猪口副会長)

「本当に状況が変わって毎回毎回の状況把握っていうのが異なるっていうんですかね、単一の数字だけでは計りきれないなってすごく思います」 (大曲センター長)

感染予防対策と社会経済の両立の難しさは、このような意見の「違い」にも表れていると言える。 緊急事態宣言が再び発令されないために、どうすればいいのか。ワクチン接種は進んでいるものの“手探り”状態は当面続くだろう。

(フジテレビ社会部・都庁担当 小川美那)