日本人を含む約3000人の命を奪った、アメリカ・世界同時多発テロの発生から20年。ハイジャック機の衝突を受け、崩落した世界貿易センタービルと目と鼻の先にある高校では、テロのわずか1カ月後に授業を再開した。炎と煙が立ちこめる中、登校を続けた当時17歳の女性は、その後も長期にわたり健康被害に苦しむことになった。20年が経った今、「あのときの状況と、現在のコロナ禍の状況には共通点が多い」と振り返る。911テロと新型コロナウイルス―その接点とは-。

迫り来る煙の雲から逃げろ

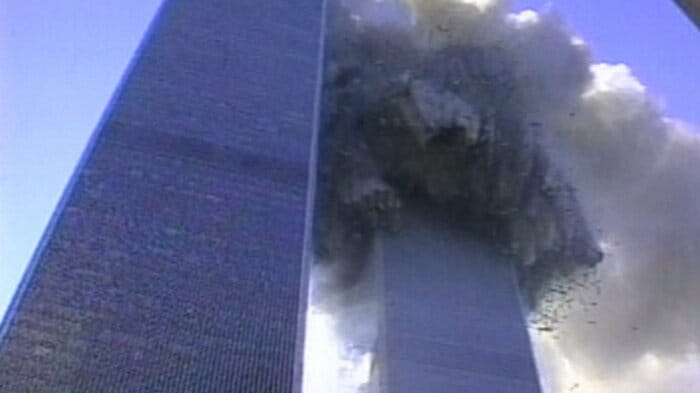

20年前のテロ直後の映像が残っている。崩れ落ちる世界貿易センタービルのツインタワーと、迫り来る噴煙から逃れるように、多くの人がマンハッタンを北に向かって必死に走っている。その中には、リュックサックを背負ったりスニーカーを履いたり、手を取り合いながら走る若者の姿がある。高校生だろう。この画像に写るハドソン川岸は、マンハッタン南西部にあるスタイブソン高校のすぐ裏側に位置しているからだ。

まさにこの川沿いの道を、当時スタイブソン高校3年生、17歳だったライラ・ノードストロムさんも同じように走って逃げていた。

ライラ・ノードストロムさん:

「学校の裏口から脱出したの。正面玄関はホコリで充満していたから・・・」

ライラさんが通っていたスタイブソン高校は、世界貿易センタービルから800メートル、3ブロックほどのところにある。私も周辺を歩いてみたが、跡地にそびえ立つ「ワンワールド・トレードセンター」の高層階とは、目と鼻の先にあるという印象を持った。

ライラさんはあの日、10階の教室で授業を受けていて、飛行機が衝突する様子が窓からはっきり見えたという。すぐに避難はしなかったが、1時間ほど経ったところで、教師から避難するよう指示があった。冒頭の川沿いの道を、生徒たちは押し合いながら走った。

その道中をライラさんはこう振り返る。

ライラ・ノードストロムさん:

「学校から逃げる最中大きな煙の雲が近づいてきていた。その日はとにかく雲(煙)から逃れることだけ考えていた」

全速力で走ったライラさんがその日履いていたスニーカーは、ホコリやガレキが付着し、つま先部分が白くなっている。

「嗅いだことがない匂い」 校舎裏にはガレキ運搬船

「ほこりまみれ」となった校舎はその後、遺体安置所などとして使用された。スタイブソン高校で授業が再開したのは、10月9日。テロからわずか1カ月足らずでの学校再開は、「日常生活再開の象徴」として、メディアの注目を集めたが、ライラさんにとって高校最後の1年は、“日常のスクールライフ”とはかけ離れたものだったという。

ライラ・ノードストロムさん:

「10月9日に学校が再開したけれど、それからの1年は、世界貿易センタービルの撤去作業のまっただ中での学校生活だった。何ひとつ、日常ではなかった」

そんな中で学校がわずか1カ月後に再開した理由―それはアメリカ環境保護庁が9月18日に、「周辺の空気や水は安全」と宣言していたからだ。しかし、学校が再開しても現場からは煙や炎の気配が止むことはなかったという。ライラさんの言葉を借りれば、「化学物質や木が燃えているような、嗅いだことがない酸っぱい匂い」が充満していたと振り返る。

さらに、冒頭で紹介した、学校のすぐ裏に位置する川岸。湾のような形状をしているのだが、ここは、ガレキを埋め立て地となっている島まで運搬するはしけで埋め尽くされていたという。トラックがガレキを運び、はしけに移し替え、そこから運搬する作業が何カ月も続いていた。

ライラ・ノードストロムさん:

「ホコリが飛び散っているのが見えた。有害だとわかったし、建築の粉塵だと思っていたから安全じゃないと思っていた。」

呼吸悪化 クロスカントリーも断念

そんな環境で学校に通ううち、ライラさんの体調に異変が生じた。もともと子どものころから喘息を患っていたライラさんは、911テロ後に通学を続けている間に、呼吸状態が悪化していることを医師から伝えられる。喘息は高校入学後はクロスカントリーができるほど回復していたが、911テロ後に再び悪化したためクロスカントリーも断念を余儀なくされてしまった。

ライラさんの同級生も次々に体調を崩し、30代半ばの現在、癌を発症する友人も多数いるという。ライラさんはそんな状況を受け、自分と同級生が消防士らと同じように911サバイバーとして、適切に医療費を受けられるように活動を始めた。

2003年、国は学校再開に先立って行った調査は不十分だったと認めた。さらに当時の幹部も後に報道機関を通じて謝罪を表明している。ライラさんも「911サバイバー」として、国から補償金を支給されている。

「テロに屈しない」外圧と、“コロナ禍”との共通点

「あのとき、あんなに早く学校は再開するべきじゃなかった」と訴えるライラさん。「学校が再開したのは“我々はテロリストに打ち勝ち、経済も立て直せるんだ”ということを見せるという大きな外圧があったからだと思う」と分析している。そしてその状況は、20年を経て、新型コロナウイルスと戦う世界とも共通しているところが多いという。

ライラ・ノードストロムさん:

「コロナ禍でも全く同じ議論が繰り返されている。十分な感染予防対策がなされていないのに学校に子どもたちを戻そうとしている地域もある。911テロから学んだ、現在のコロナ危機への教訓は、恐怖を目の前にすると、大人たちは早まった、情報が十分でない中での決断をしてしまうということだ」

この夏、アメリカでは、学校再開にあたり感染予防対策をどうするのか、マスク着用をどうするのかなどを巡って大激論が繰り広げられた。民主党・共和党地盤での対応が分かれるなど、政治的なモチベーションによって議論が左右されることも多い。

ライラさんの眼にはそうした議論が、20年前の“科学的ではなかった判断”によって苦しめられた時期に重なって見える。アメリカにとって、「テロとの戦い」が続いたこの20年。911テロとその後の日常に向き合い続けた彼女にとっては「”テロに屈しない“という、アメリカの理想像」とそれに伴う社会のひずみを見つめ続けた20年でもあったように思う。

(取材:ハンター・ホイジュラット/ディエゴ・ベラスコ 撮影:森田アンドリュー)

(執筆:中川真理子)