「グアム島が敵対国に侵攻された」との想定で7月30日、グアム・アンダーセン米空軍基地にて日米共同訓練が行われた。日本から直接国外の領土へ長距離飛行を行い降下する初めての訓練となった。

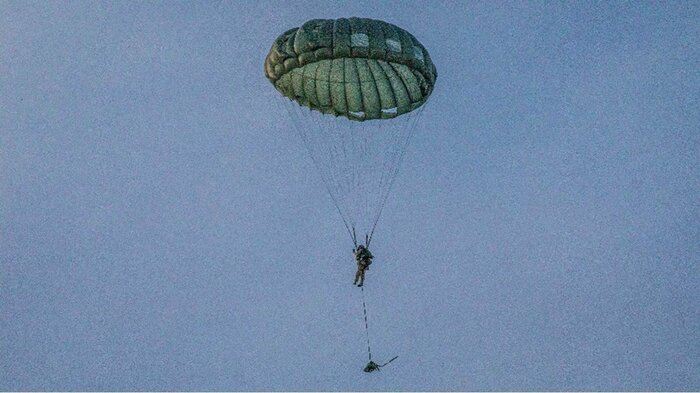

訓練には陸上自衛隊の隊員約110人と沖縄に駐留する米陸軍が参加。隊員たちが米軍・横田基地から輸送機で4~5時間かけて直接グアムへと向かい、上空からパラシュートを使い降下。敵の拠点を制圧・奪還するというシナリオだ。

過酷な訓練の理由は

映画などで目にするパラシュートを用いての「空挺降下」には高い技術を要する。

隊員は高度約340m・時速約240kmで移動する輸送機からパラシュートを使って次々と降下。例えるなら、新幹線の速度で東京タワーの高さから飛び降りる訓練となる。

困難を伴う降下訓練を行うのには理由がある。侵略や大災害など「国家の危機」が発生した際、空挺降下は「最も困難で重要な場所」へ素早く駆けつけることのできる効果的な手段の一つだからだ。

地上からは近づけない敵が占拠する地域への戦力投入には、水陸両用車による上陸やヘリコプターを用いた部隊展開「ヘリボン」などがある。一方、パラシュート降下では100人規模の大部隊や物資などを一気に投入することができ、より迅速に敵に気付かれることなく部隊展開が可能になることから島嶼防衛の「切り札」として重要視されている。

駅伝6連覇も…日本唯一の“精鋭”パラシュート部隊

今回の訓練に参加した陸上自衛隊・第一空挺団は国内唯一のパラシュート部隊だ。実働部隊に加え、降下の誘導や偵察、後方支援、教育・研究など任務は多岐に渡り、隊員約2000名が千葉・習志野駐屯地に所属している。

運動能力も高く、夏に行われる富士登山駅伝では過去に大会6連覇をしている。

17kgの空挺傘や食料、装備品などを背負って降下した後、すぐに作戦に移行することは並大抵のことではない。

レンジャー課程などを通じて任務を遂行できるよう鍛え抜かれた空挺団は陸上自衛隊の中でも体力・精神力の面で「一目置かれる存在」だという。

“高さの恐怖”を克服 11mからジャンプの訓練も

空挺団の一員となるためには降下に必要な知識と技能を習得する必要がある。全国の部隊から集まった志願者は、地上訓練や“人が恐怖を感じ始める”高さ11mからジャンプする「跳出塔訓練」、約68mの塔からパラシュート降下する「降下塔訓練」など段階的な技能の向上を経て、空挺団としての「資格」を与えられる。

隊員の命綱であるパラシュートの包装は一つ一つ手作業で行われる。一人前の整備士になるには最低でも2年はかかるといわれ、1回当たり20~40分ほどかかる包装を、3人の点検員が入念に確認をしながら、月に約2000個のパラシュートを整備する。こうした地道な作業が空挺降下を支えている。

日米共同訓練を「戦略的発信」 その意義は

空挺降下は天候や着地場所の影響を大きく受けるため、必ずしも全員が毎回無事に降下できるわけではなく、骨折などの大怪我もつきものだ。このため降下した内「8割も集まれば作戦に移行」するといった目安がある中、今回の日米共同降下訓練では100%の隊員が降下を成功させ作戦に参加するなど、自衛隊の技術の高さを内外に示した。

一方、陸上自衛隊のトップ・吉田幕僚長は「この地域における日米の連携を戦略的に示すという点においても大きな意義がある訓練」と述べ、訓練・演習班長の佐藤1等陸佐は「空挺作戦に関わる日米の作戦能力の向上」と共に、実務者レベルで日米が長い月日をかけて調整を重ね訓練を実現させたことに意義があると強調した。

近年、中国が沖縄・尖閣諸島周辺を含む東シナ海で軍事活動を活発化させている。4月の日米首脳会談では「台湾海峡の平和と安定の重要性」が明記されるなど、日本を取り巻く安全保障環境は厳しさが増している。台湾有事の際には南西諸島へ多大な影響が及ぶことも想定される。

厳しい訓練に裏打ちされた「高い技術力」と「日米の緊密な連携」を発信することが、地域の平和と安定を勝ち取ることにつながる。

(フジテレビ政治部・伊藤慎祐)