西日本豪雨から3年。災害時に取り残されやすい聴覚障害者だが、情報伝達手段など、取り巻く環境は変化し始めている。

耳が聞こえない2人を襲った西日本豪雨

生活の中心であるリビングは、がらんとしていた。

岡山市に住む岡崎浩章さん・純子さん夫婦は、2018年に西日本豪雨で被災してから自宅の1階には極力、家具や家電を置いていない。

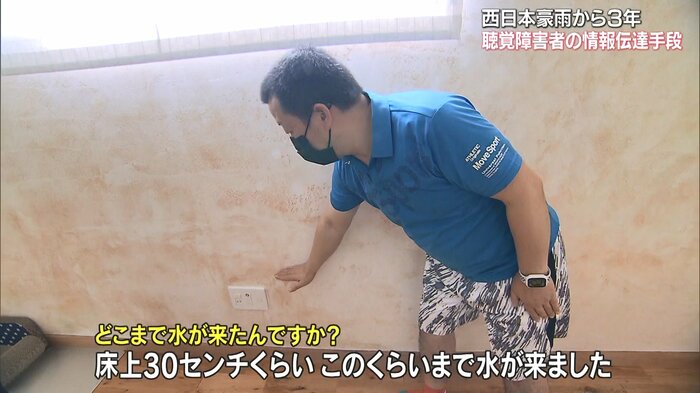

岡崎浩章さん:

以前は、ここにテレビを置いていた。でも豪雨のあと、ここに置くのはやめて、別の場所に移動した。

(Q.どこまで水が来たんですか?)

床上30cmくらい。このくらいまで水が来ました。雨の音はまったく聞こえませんでした

耳が聞こえない2人を襲ったのは、突然の浸水だけではなかった。

岡崎浩章さん:

避難については、全く情報がなく、わからないままだった

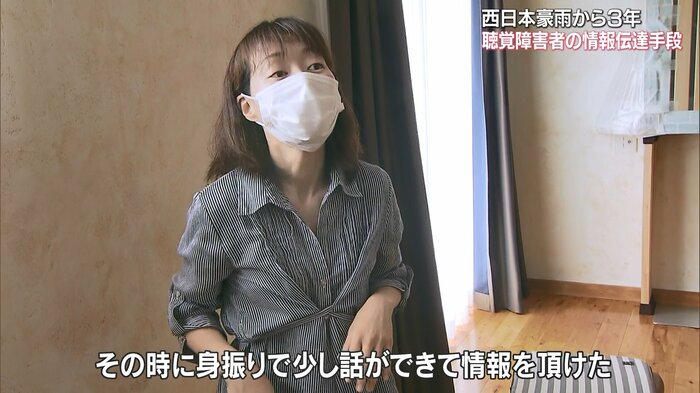

岡崎純子さん:

2階に主人と2人でいたが、たまたま隣の家のご主人も2階にいて、目が合った。その時に身ぶりで少し話ができて、情報をいただけた

聞こえなくても…ノートでやり取り

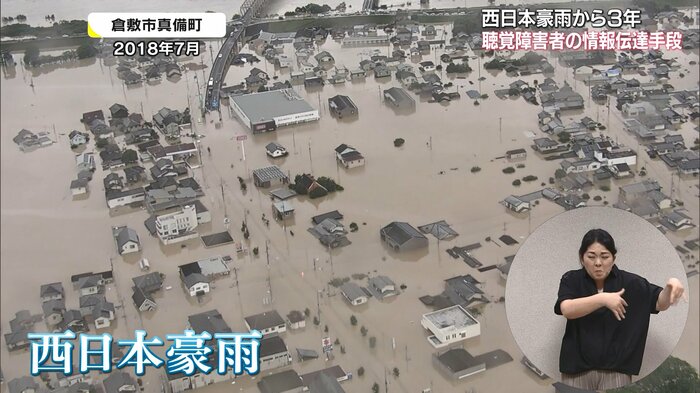

岡山県内に甚大な被害をもたらした西日本豪雨。

聴覚障害者にとって災害時は、情報伝達の手段やコミュニケーションの不足から孤立してしまうケースがある。

しかし、聞こえなくても力になりたいと、災害ボランティアに参加した女性がいた。

篠田吉央キャスター:

ボランティアに参加したのはなぜですか?

梅岡光恵さん:

私は聴覚障害者だけど、体は動くし、体力もある。できることがあるので参加した。畳を運び出したり、2階の座布団や椅子などを運び出した

倉敷市の梅岡光恵さんは、真備町内で5日間、ボランティアに参加した。

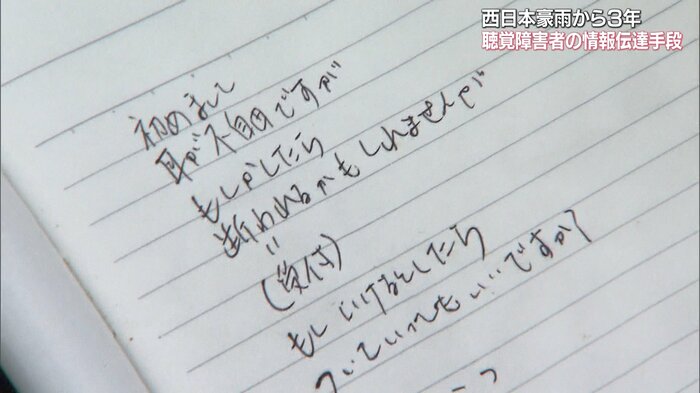

その時に持ち出したのは、1冊のノートだった。

篠田吉央キャスター:

コミュニケーションを取ったんですね。「初めまして。耳が不自由ですが、もしかしたら断られるかもしれませんが、受付について行っていいですか?」、福岡の方とやり取りされたんですね

ノートにつづられていたのは、他のボランティアとのやり取りだった。

耳が聞こえなくても、コミュニケーションを取り合いながら作業できた。

梅岡光恵さん:

被災した人の家族に「ありがとう」と言われて、うれしかった。お年寄りも、子どもも、男性も、女性も、障害者も、みんなできることはある。みんなで力を合わせれば、そこに本当の福祉が生まれると思う

一歩を踏み出したのは、この女性だけではない。

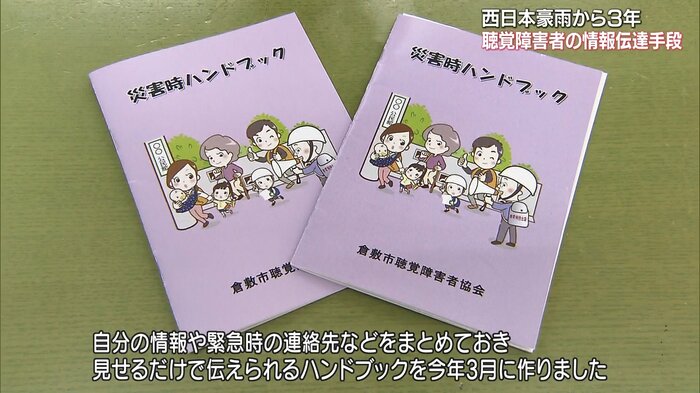

豪雨を受けて、倉敷市の聴覚障害者協会では新しい取り組みを始めた。

当時、避難した聴覚障害者の安否確認に時間がかかった経験から、自分の情報や緊急時の連絡先などをまとめておき、見せるだけで伝えられるハンドブックを2021年3月に作った。

災害時に支援が届くのを待つだけでなく、自ら備え、伝えようと、聴覚障害者の意識にも変化が出ている。

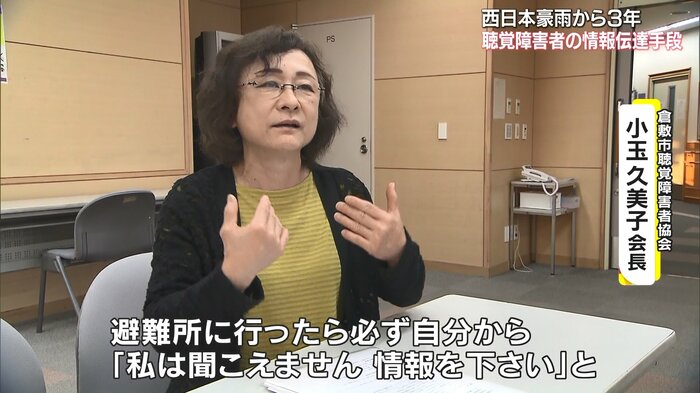

倉敷市聴覚障害者協会・小玉久美子会長:

避難所に行ったら、必ず自分から「私は聞こえません。情報をください」と勇気をもってアピールする必要があると思います。そうすれば、いろいろ助けてくれると思う

進化するシステムが大きな備えに

そんな中、聴覚障害者の意思疎通をサポートする新たな国の制度が、2021年7月1日からスタートした。

菅義偉首相:

障害の有無に関わらず、誰もが電話を24時間自由に活用することが可能となります

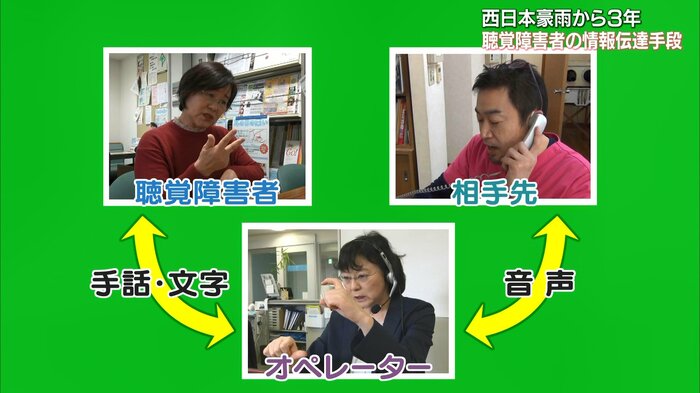

聴覚障害者や言葉を話すことが難しい人が、電話を掛けたり受けたりできる「電話リレーサービス」というもので、離れた場所にいるオペレーターが、手話や文字で同時通訳する。

これまでにも同じようなシステムはあったが、公共インフラとなったことで、対応できていなかった緊急通報や、24時間365日の使用が可能になり、災害時の活用にも期待されている。

運営にあたる日本財団電話リレーサービス広報チーム・廣瀬正典ディレクター:

聞こえない方から家族、友人、親戚など、遠方に住んでいる方含めて連絡して、安否確認ができる。そういったことが即時にできるので、今回、緊急時においても活用してほしい

運営側では、瞬時のやり取りにも確実に対応できるよう、オペレーターのスキルアップに力を入れている。

運営にあたる日本財団電話リレーサービス通訳オペレーションチーム・中嶋直子ディレクター:

聞こえない人は、出先でスマホを使うことが多く、小さい画面でオペレーターの手話を見る。(「教えて」は)指1本で表現するので、瞬時にわかりにくいので、「説明」などの手話表現に換えるよう工夫させている

西日本豪雨からまもなく3年。被災し情報不足に陥った岡崎さんも、こうした制度の積極的な活用が重要だと考えている。

岡崎純子さん:

今の制度やシステムは、どんどん進化しているので、私たちはそれに慣れる必要がある。そして、みんなで助け合える社会になってほしいと思います

いつ、どこで起こるか分からない災害。この3年間で進んだ情報伝達手段や意識の変化は、聴覚障害者にとって大きな備えになるはずだ。

(岡山放送)