日本列島は南から梅雨入りが始まっている。ジメジメとした毎日が続き、すっきりと晴れ渡った青空が恋しくなる時期だ。

5月の空を悠々と泳いでいた鯉のぼり。その姿も来年まで見ることが出来ない。

そんな鯉のぼりに情熱を注ぐ一人の女性を取材した。

「手描き鯉のぼり」再び…

鯉のぼりが誕生したのは江戸中期頃だという。

男の子の誕生を祝い、健やかな成長を願って屋外に幟(のぼり)を立てる風習があった。

中国の故事にちなんで、龍門と呼ばれる滝を鯉が力強く登り切ると龍に変じたという「登龍門伝説(鯉の滝登り)」を幟に描いたものが鯉のぼりの由来だと言われている。

その登龍門の故事を絵にしたのが、初代「江戸手描き鯉のぼり」職人の川尻金龍だ。

その川尻金龍が作り上げた手描きの鯉のぼりは、時代の流れともに、ナイロン製で同じ柄がプリントされたものが主流となって大量生産されるようになったため、一時途絶えることになる。

そうしたなか、伝統的な手法を熱い思いで復活させた若き女性職人がいた。

初代から35年、「江戸手描き」が復活、再び大空を舞うことになる。

「作るなら鯉のぼりがいい」

「小さい頃からここで育っていて、鯉のぼりが一番好きなので、作るなら鯉のぼりがいいと思って、初代が辞めてから35年ぶりの(江戸)手描き復活になりました」

と語ってくれたのは、三代目金龍こと金田鈴美さん(28歳)。

千葉県にある秀光人形工房で育った彼女の身近には鯉のぼりのほか、ひな人形、五月人形といった伝統的な人形が溢れていた。

金田さんはその中でも鯉のぼりが一番好きだったと言う。

金田さんは中学・高校・大学と美術系の学校で学んだため、筆を持つことには慣れていた。

「自分がやるなら手描きがやりたい」とかねてから考えていたため、二代目である父には特に話さずに勝手に作り始めていた。

初代・川尻金龍の弟子であり、二代目の父は、何も言わず好き勝手にやらせてくれたという。

こうして三代目金龍となり、手描きの鯉のぼりを作り始めてから3年となる。

失敗作から学ぶ

金田さんは初代の残した失敗作から学んだ。

「初代はこういう風にやっていたのか」などと想像を巡らせながら、失敗作を手本にしたのだという。なぜなら、完成品はすべて売れてしまっていたため、当然残っていない。手元にあるのは、商品にならなかった失敗作のみだった。

またこれ以外にも、初代が使っていた型染め用の型などを頼りに、どのように手描きに落とし込んでいったのかを考えながら「手描き」を蘇らせた。

鯉のぼりを染め上げる染料は天気によって仕上がりの色が違ってくる。

毎日違う気温や湿度。これに合わせて調合の具合を変えていくことで、綿布に美しい色をのせることができるようになるのだ。

グラム単位での微妙な染料の調合に始まり、筆で描き上げる最後の工程に至るまで失敗は許されない。

彼女の手元にある使い古されたノートには、それら詳細な記録とともに、苦労が滲み溢れている。

江戸手描き鯉のぼりの特徴のひとつは、金色を多用していて見た目が鮮やかで派手なところだ。

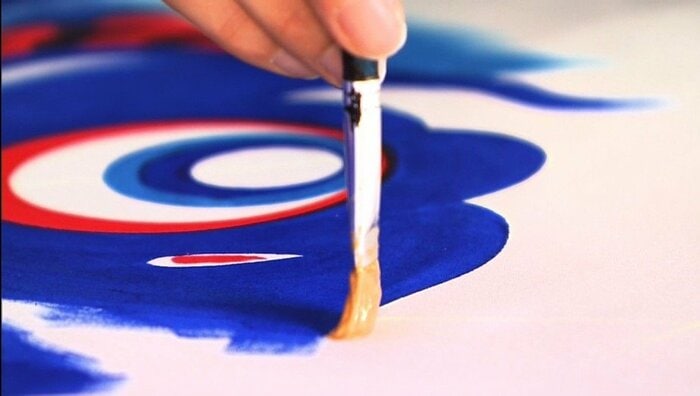

筆のかすれや、筆に伝わる強弱で、躍動感や生命力が表現されている。

柔らかい筆で型を使わず綿布に直接筆を入れることで、型では表現できない力強い線や柔らかい線が表現できるのだ。

実際の作業場には彼女しかおらず、1人で黙々と筆を走らせている姿が印象的だった。

後で話しを聞くと、こちらの取材カメラの存在など全く気にならないくらい集中していたと話した。

鯉のぼりだけを見つめながら、都度、筆を変え、色を変え、時に大胆な筆使いでうろこや尾ひれを描いていく。慎重かつ大胆に染め上げていく仕事ぶりはまさに職人そのものだった。

こうして完成した唯一無二の鯉のぼりは思わずため息が出るほど美しかった。

初代の金昇龍の図案を忠実に継承した「金昇龍手描き鯉のぼり」吹き流しと共に、手描きの鯉のぼりを特別に揚げてもらった。

残念ながら金田さんは多忙のため、その様子を見ることは出来なかったが、実際に空を舞い泳ぐ手描き鯉のぼりを初めて見た時の気持ちを尋ねると、金田さんは

「手描き鯉のぼりが実際に空に上がっている様子は見たことがなかったので、それを見られたのもすごく嬉しいですし、鯉のぼり職人になりたいと思っていたので、それが叶ってよかったなと」と嬉しそうに語ってくれた。

コロナ禍の鯉のぼり

コロナ禍だからといって鯉のぼり需要はそれほど減ってはおらず、例年並みだという。

ただ時代と共に室内飾りの鯉のぼりの需要が増えてきているのが実情だ。住宅環境や生活様式が変わってきているためで、これもうなずける。

「伝統的な鯉のぼりもあるし、今っぽい鯉のぼりもあるし、いろんな鯉のぼりがあって選んで楽しい。その時代にあった鯉のぼりを作り続けたいと思います」

金田さんは職人である一方、若い女性ならではの感性と柔軟な発想も持ち合わせていることがわかる。

来年はどんな「江戸手描き鯉のぼり」が大空を舞い踊るのか、大勢の子供たちが笑顔で空を見上げられる平穏な日々が来ることを願いながら、「三代目」はきょうも技に磨きをかけている。

取材後記1 「独特の緊張感で声かけられず…」

私が鯉のぼりを見たのはいつ以来だろうか。

マンション住まいで自分の家で鯉のぼりをあげてもらったことはないし、どこかであがっているのを見たのをぼんやり覚えているくらいで、鯉のぼりというものにはほとんど縁が無かった。

今回、先輩カメラマンの企画で鯉のぼり職人の取材をさせてもらうにあたり、資料を見せてもらったとき「鯉のぼりってこういう柄してたんだ」と初めて鯉のぼりを見た感覚になった。

実際の手描き作業を取材して、染料のグラム単位での調合から始まりそれぞれの箇所に色を重ねていく作業は、単純に見えるがひとつひとつの工程に職人の技があった。

少しずつ出来上がっていく鯉のぼりは、今まで見たことないものだった。

手描き作業がひと段落つき、カメラのRECボタンを止めたとき、金田さんが「誰も話しかけてこないから緊張しました」と話した。

独特の緊張感と集中を乱してならないとその場にいた全員が思っていたので誰も話しかけられなかったのだ。私自身も実際に手描きの作業に魅入ってしまっていたので、一言も発せられなかった。限られた時間の中での取材ではあったが、一人の職人の仕事が間近で見られたことはとても貴重な経験になった。

最後に工房の外に揚がる広い空を泳ぐ鮮やかな江戸手描き鯉のぼりを見たとき、初めて自分の中で“本物”の鯉のぼりを見ることが出来たのだと感じた。

撮影中継取材部 撮影/音声/執筆 太田匠

取材後記2 「綿素材で簡単に空を泳いでくれず…」

私は2人の男の子を持つ親である。子供の日が近くなると、子供が製作した小さな鯉のぼりを玄関に飾っている。

近所を歩いて、めったに見かけなくなった大きな鯉のぼりを見つけると、足を止め「鯉のぼり、綺麗だねぇ」と子供と話しかける。しかし我が家に「鯉のぼり」はない。

私の子供の頃は、身近に感じた鯉のぼりだが、昨今ではそう感じられないと思い、鯉のぼりを題材にした取材を企画した。

今回、撮影する際に、一番悩まされたことは天候であった。

良い風が吹かなければ鯉のぼりは泳いでくれないからだ。撮影当日の予報では風速2M。微妙なところだった。

実際に撮影を始めると、体感で風は吹いている。だが鯉のぼりは泳いでくれない。

なぜだ!それは今回取材した「江戸手描き鯉のぼり」の生地が綿で出来ているからだ。

近年多くの鯉のぼりは、ナイロン製の素材が大半を占めている。ナイロンは軽くて加工がしやすい。だか綿素材はナイロンよりも重量があり、しっかりとした素材だからだということが分かった。

待ち続けて数時間、徐々に風が吹き始めるとゆっくりと優雅に泳ぎはじめた鯉のぼりの姿に、目を奪われた。

青空の下を泳ぐ鯉のぼりたちは日頃見ていた鯉のぼりとは一味も二味も違い、発色の美しさや手描きならではの質感があり、圧倒的な迫力があった。

コロナ禍ではあったが、春の風景を感じながら撮影することができ、充実した取材となった。

来年の端午の節句には、我が家にも、もしかすると鯉のぼりが飾られているかもしれない。

撮影中継取材部 撮影企画編集 山根昭一

撮影中継取材部 ドローンパイロット 三浦修