カメラが鹿児島港を出たのは、4日午後11時ちょうどのこと。そこから、ひたすら夜の闇を走り続け…。

ディレクターリポート:

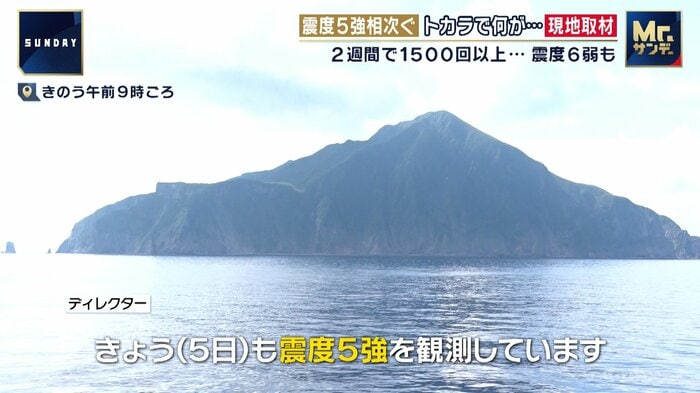

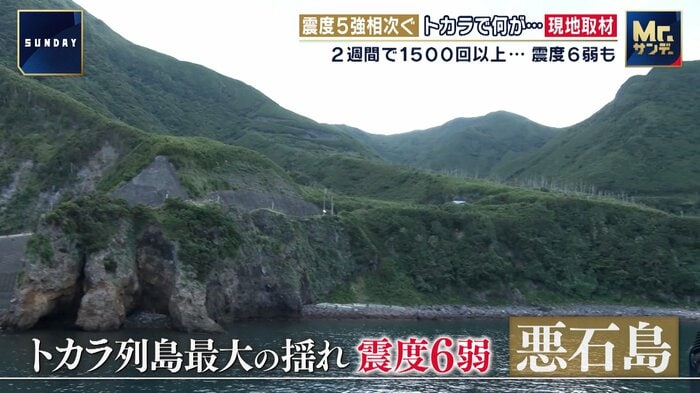

今、フェリーは鹿児島を出て10時間ほど経ちますけども、悪石島が目の前に見えてきました。きょう(7月5日)も震度5強を記録しています。

ディレクターリポート:

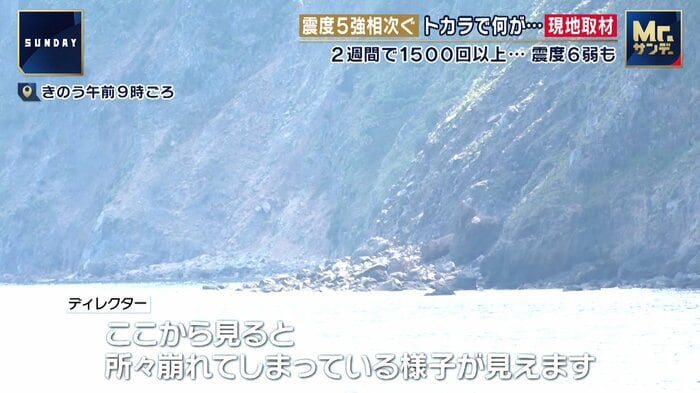

ここから見ると、所々崩れてしまっている様子が見えます。

その島こそが、今回の群発地震で震度6弱というトカラ列島最大の揺れを観測した悪石島だ。

南北に、およそ160キロという日本一縦長の村、鹿児島県・十島村。その中で、人が暮らす7つの島のほぼ真ん中に位置する悪石島。わずか、2週間あまりの有感地震は1500回以上。

しかし、今回、Mr.サンデーが向かっていたのは悪石島ではなかった。

宝島が移動!?専門家「海底付近に割れ目が開いたということを意味」

本当の目的地は、震源地の分布図からは一見、外れているかのように見える「宝島」。だが、その島に上陸してみると…。

ディレクターリポート:

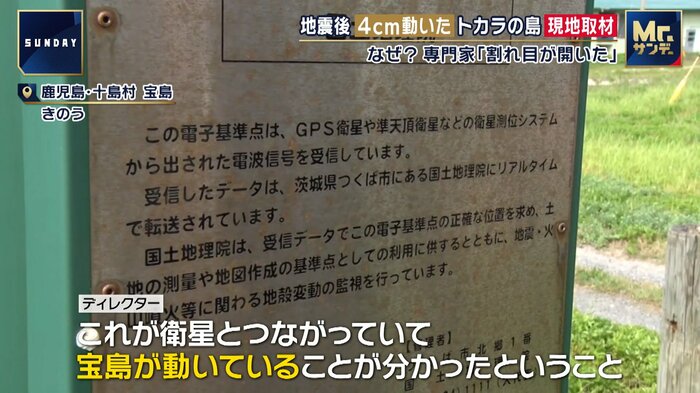

ありました。これが宝島の基準点です。『電子基準点 国土地理院』とありますね。これが衛星とつながっていて、宝島が動いていることがわかったということですね。

宝島の位置が大きくずれていたという。計測によれば、先月21日から今月2日(水)までに、東北東に1.8㎝、そして翌3日(木)には、南の方向に4.2㎝も移動していたことが分かった。一体、なぜなのか…?

東京大学地震研究所・名誉教授の笠原順三氏に聞くと…。

東京大学地震研究所・笠原順三名誉教授:

南の方に4cm動いたっていうことは、海底付近に割れ目が開いたということを意味しているので、これは非常に重要なことではないかというふうに思います。

海底付近で「割れ目が開いた」とはどういう意味なのか…?

東京大学地震研究所・笠原順三名誉教授:

やっぱり、マグマが下からどんどん上がってきたという現象があって、(海底の)割れ目に入ったら地震になったり、本当に海底で噴火になったり。

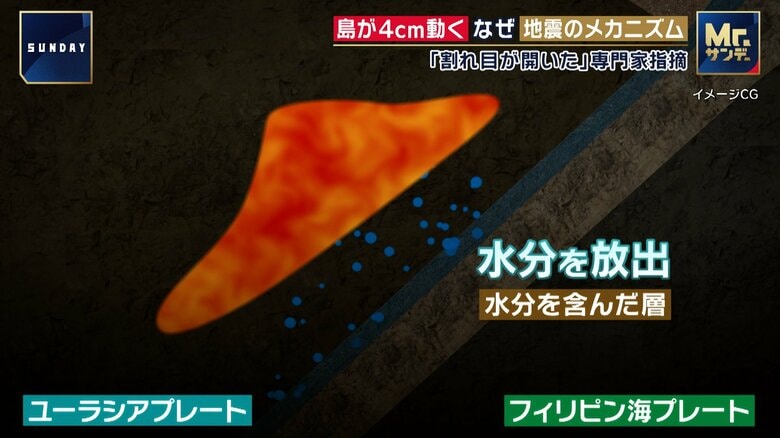

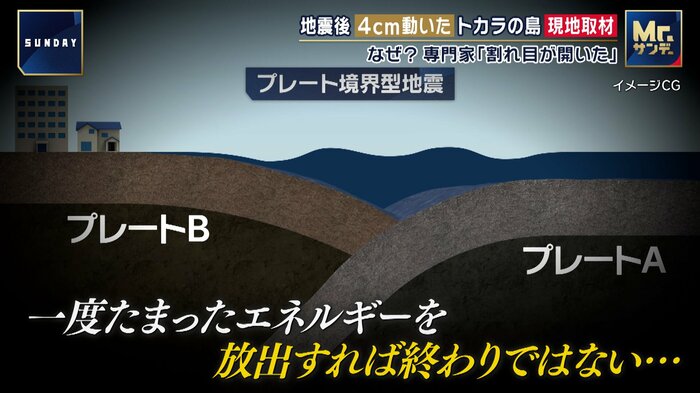

マグマが下からどんどん上がってくる。この現象を理解するには、今回の群発地震発生のメカニズムを知る必要があるという。通常、私たちがよく知る地震のメカニズムは、「プレートA」により引き摺り込まれた「プレートB」がある限界を超え、跳ね上がることによって起こる、いわゆる「プレート境界型地震」と言われるもの。だが、今回の群発地震は…。

東京大学地震研究所・笠原順三名誉教授:

プレートの沈み込みで起こる地震と、火山性の地震活動っていうのは全然違って。

全く違うメカニズムで、地震が発生するという。その仕組みとは…?

東京大学地震研究所・笠原順三名誉教授:

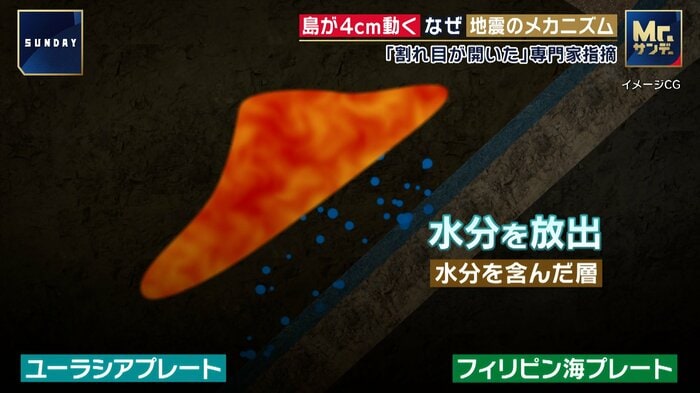

フィリピン海プレートがですね、その上に柔らかい堆積物が乗っているんですね。その堆積物っていうのは、海水を吸い込んで、結晶構造の中に水が入ってる。

その水分を含む層がユーラシアプレートの下に沈み込むと、「地下温度の上昇」や「圧力」によりまるで陶器を焼いたときのように水分を放出するという。

東京大学地震研究所・笠原順三名誉教授:

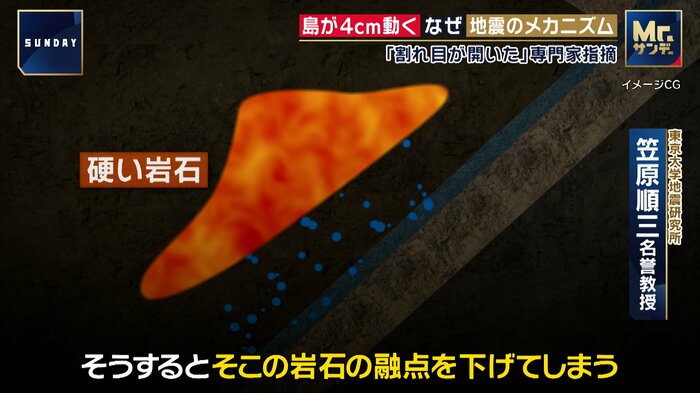

ちょうど粘土を焼くと硬くなるのと同じように、だんだんその粘土がですね、陶器ができるような感じで水が抜ける。そうすると、そこの岩石の融点を下げてしまう。そこで今まで個体だった岩石が(マグマ状に)軟らかくなり溶け出す。

つまり、ユーラシアプレートの下にある「固い岩石」に「不純物である水」が染みこむことで、「融点降下」という現象が起き、「固い岩石」が「マグマ状の液体」に変わるというのだ。そのマグマが、海底近くの亀裂に流れ込むことにより裂け目を広げ、その衝撃で地震が発生してると笠原氏は推測する。

「融点降下」とは?地震発生のメカニズムと関連も

ではなぜ、水が染み出すと「固い岩石」が「マグマ」に変わるのか…?

例えば、ここに用意した二つの氷が共に「固い岩石」だとしよう。その片方は、そのまま。もう一方に「不純物である塩」を混ぜ、しばらく置くと、何もしていない氷は、まだほとんど氷のままだが、不純物の混じった氷は、見る見る溶けた。

この時、二つの温度を測ってみると、「ただの氷」は融点であるほぼ零度のままだが、「不純物を混ぜた氷」は、激しく溶けてしまっているにもかかわらずマイナス19度に。つまり、固体が溶ける融点が「零度」から「マイナス19度」まで降下した。これが、「融点降下」なる現象だ。

これを、トカラ列島の地下に当てはめると地震発生のメカニズムがよくわかる。

フィリピン海プレートの上部に存在する水分を含んだ粘土のような層がユーラシアプレートの下に沈み込み「地下温度の上昇」や「圧力」によって「不純物である水」を放出。「固い岩石」だったもののが、先ほどの氷のように「融点が下がり」流動性の高い「マグマ」に変化しやすくなる。

その影響は凄まじく、通常は1400度前後で溶け始める岩石が、200度低い、1200度で溶け始めてしまうと笠原氏は説明する。

東京大学地震研究所・笠原順三名誉教授:

ちょうど(海底に)割れ目みたいなものが少し出来かけたようなところがあると、割れ目の中にマグマが入ってくると。そうすると、そのマグマが上がるような火山性の活動が起きる。

海底近くの亀裂を押し広げその衝撃で、地震を起こすというメカニズムだ。つまり、宝島が南へおよそ4㎝も動いたのは、島の北側で、大きな割れ目にマグマが入り込みその亀裂を押し広げたから。

問題は、それが「プレート境界型地震」のように、一度溜まったエネルギーを放出すれば終わりではないため、「ある時には1週間ぐらいで終わってしまうのもありますし、例えば、松代地震は数年続いたとかですね。入ってくる量、水の量とかマグマの量によって、長かったり、規模が大きかったりする」と笠原氏は説明する。

専門家「M7クラスのものが起きる可能性も…」

笠原氏が言うように、1965年に長野県で起きた「松代(まつしろ)群発地震」は1965年から1970年までおよそ5年ものあいだ続き、その間、記録された地震の数は71万回、体に感じる「有感地震」が1日に585回にも上った日もあったという。

つまり、今回の群発地震もまた至る所で、こうした現象が起こっているため二週間で1500回以上もの地震が発生し、いつ、どこで、どれほどのマグマが上がってくるかがわからないため、いつ、収束するかの予測もできないという。

東京大学地震研究所・笠原順三名誉教授:

ちょっと心配なのは、同じマグマが、例えばもう少し遠方のところで断層があって、そこにマグマが入ってくると、やや大きめの地震が起きる可能性もある。M7クラスのものが起きる可能性もある。

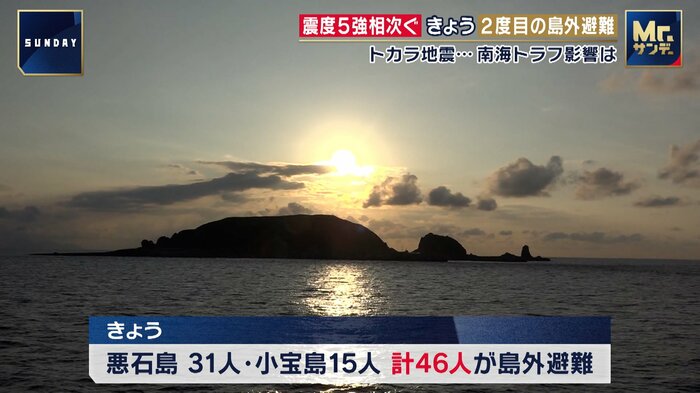

相次ぐ地震に、6日朝、島々では、大きなスーツケースを持ち、避難者がフェリーに乗り込んでいく様子が確認された。

避難民:

また揺れた、また揺れたっていう感覚で。(子供は)学校の登校もヘルメット被って行ったり、ストレスかかってたり不安だっていう気持ちはあると思います。(地震が)収まってくれるのがみんなの願いだと思います。

鹿児島市への避難に向け、フェリーに乗り込む住民たち。現状を鑑みるに、これからも細心の注意を払うべきだと笠原氏は指摘する。

東京大学地震研究所・笠原順三名誉教授:

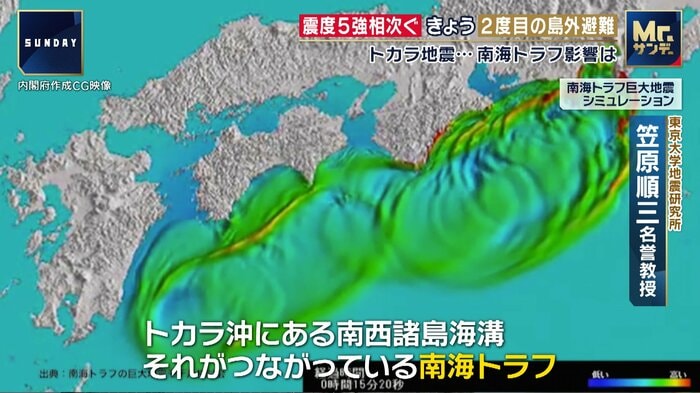

トカラの沖にある南西諸島海溝、それがつながっている南海トラフ、そういうところの非常に広域の運動ということから言えば、少し南海トラフの方も心配した方がいいんではないかと思います。本当に起こるっていう意味ではなく、起こる可能性が少し高くなった可能性もありますね。

近年類を見ない群発地震。その収束を見るのは、いつのことになるのだろう。

(「Mr.サンデー」7月6日放送より)