「皆さん、仕事の手を一旦休めて、黙祷しましょう・・・」

3月11日午後2時46分。毎年この日時になると米国大使館ではこのアナウンスが流れ、全ての外交官と職員が東日本大震災の被災者に黙祷を捧げています。

震災当時、米国は日本で起きた未曾有の災害を受けて在日米軍による支援を決め、約米軍2万4千人、艦船24隻、航空機189機を投入し「トモダチ作戦」を実施しました。

自衛隊との連携で行なったトモダチ作戦では、食料や水などの緊急支援物資の輸送、瓦礫除去、学校の復旧支援などを実施しました。避難所に音楽隊を派遣して演奏するなど、トモダチ作戦を通して日米同盟の結束力と強さが示されました。

震災から10年が経った今、トモダチ作戦で示された日米の絆は両国の交流を促進する「TOMODACHIイニシアチブ」という名前に変わり今も続いています。

「被災した子どもたちを米国へ」

TOMODACHIイニシアチブのきっかけはルース駐日米国大使が震災直後、陸前高田市の戸羽市長に会った時に聞いた一言がきっかけでした。

「被災した子ども達が米国に行く機会が与えられれば、それが最善の復興支援策の一つになる。その子ども達が英語を話すようになり、世界的な視野を持って帰れば、将来陸前高田市の復興という重要な仕事に携わる準備となる」

被災地の思いを聞いたルース駐日米国大使は、公益財団法人「米日カウンシル」と協力して「TOMODACHIイニシアチブ」を発足しました。その目的は、長期的な復興を見据え、将来の日本を担う子どもや若者の育成です。

具体的には、1)「教育・研究」2)「スポーツ・芸術・音楽」3)「起業支援・指導者育成」の分野で多岐にわたるプログラムを実施しています。

2014年にTOMODACHIイニシアチブが実施した交流プログラムが、その後規模が拡大し姉妹都市協定締結に至った例があります。

「かもめ」が繋いだ日米の絆

震災2年後の2013年4月、震災で流された高田高校(陸前高田市)の実習船「かもめ」が太平洋を横断し、米カリフォルニア州クレセントシティ市の海岸に漂着。実習船を発見したクレセントシティー市のデルノート高校の生徒たちはその船を清掃し、同年10月に高田高校に返還しました。

その後、TOMODACHIイニシアチブのプログラムで、デルノート高校の生徒6名が高田高校を訪問しました。それをきっかけに両校の生徒たちの交流が始まりました。この交流をきっかけに両市は姉妹都市協定を結び、市民間で様々な交流事業が行われるようになりました。

クレセントシティ市のブレーク・インスコア市長はこの協定締結に関し、「当時、デルノート郡保安官代理を務めていたビル・スティーブン氏から協定の発想を聞いた時、素晴らしいアイディアと思ったと同時に、陸前高田市は復興の最中だったので現実的ではない」と思ったと話してくれました。

その後、2018年2月陸前高田市から招待され訪日した滞在が市長の心を大きく動かしたのです。「あんなにたくさんのものを失ったのに、こんなに歓迎してくれるのか・・」そう思った市長は、訪日中に姉妹都市の締結を提案しました。

その2カ月後、陸前高田から市長を含む市民訪問団がクレセントシティ市を訪問し、4月16日夜、姉妹都市提携の宣言書に調印したそうです。

陸前髙田市の復興政策実現を目指して

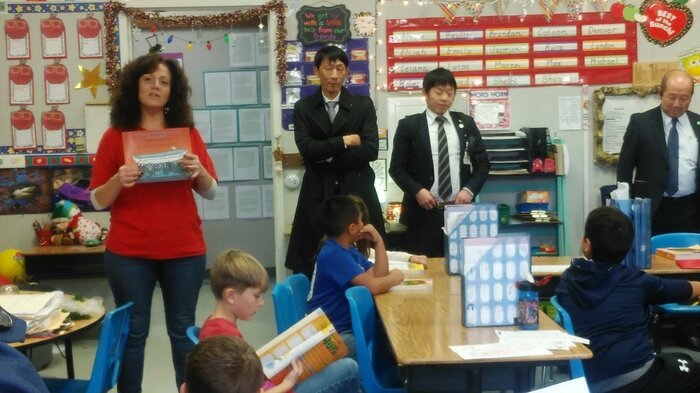

2019年12月には陸前高田市の代表団がクレセントシティ市を訪問し、米国で進む「女性活躍推進」や「重層教育サポートシステム(MTSS)」などに関する研修に参加しました。

これらワークショップの内容は、戸羽陸前高田市長が震災後に掲げたアクションプランである「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」、つまり障がいのある人もない人も、若者も高齢者も、地域で暮らす人も観光や支援で訪れる人も、誰もが快適に過ごせ、何事にも挑戦できるまちづくり、という復興政策に感銘したクレセントシティ側が、政策実現のため用意した内容でした。

このワークショップには、Women’s Empowerment(女性活躍推進)の分野で活躍している13名、市内小中学校の教員10名、高校生5名が公募で選ばれ、市の職員とともに参加し、12月の初旬から1週間の滞在中、休む間も無くワークショップを受けたそうです。この代表団の一人で市の参与を務める村上清氏に、ワークショップ後に、参加者が市に与えた影響を聞いたところ、様々な興味深い例をあげてくださいました。

オンラインでも交流できるプログラムを企画

クレセントシティ市を訪れて米国文化に触れた日本の教師たちが、自分たちの生徒にも異国文化の体験や海外の面白さなどを知ってもらいたいと、2021年にはオンラインでクレセントシティ市の学校と交流する機会を企画しているそうです。

また、英語に興味のなかった人でも気軽に参加ができる英会話カフェのプログラムなど様々な計画が予定されていたり、、実習船の名前にちなみ、クレセントシティ市の老舗シークエーク・ブルーイング社が開発した地ビール「KAMOME」が、2021年中に輸入され陸前高田市内や岩手県内他、各地で販売の予定です。 昨年陸前高田市にオープンした商業施設「Camocy(カモシー)」でもシークエーク・ブルーイング社陸前高田ビールが生産販売される計画もあるといいます。同様に、ワークショップの参加者有志が陸前高田の海で作った塩をクレセントシティ市の老舗チーズ会社ルミアノ・チーズ社に送り、ルミアノチーズ社「KAMOME」というチーズを作ったという例もあります。このチーズの販売利益の半分は、デルノート高校と高田高校の交流支援に寄付されるそうです。

そして、アメリカの価値観にも大きく関係する計画を聞きました。毎年11月、陸前高田市の特産品が勢ぞろいする産業祭りがあるのですが、今年はクレセントシティ市の代表団を招待することになっているそうです。その際、クレセントシティ市のあるデルノート郡に居住する先住民族の方々を招待し、陸前高田市の政策「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」を後押しできるようなイベント、また、日本の先住民族の方と交流してもらうアイディアもあるようです。

多様性はアメリカが大切にしている価値観です。その価値観が日本の多様化を促進することは日米関係の素晴らしい例だと思います。

両市は、新型コロナウィルスの影響で双方の訪問が叶わなくなった今でも、ZOOMミーティングなどを通し、今後の更なるビジネスの機会や交流を計画しているそうです。震災をきっかけに生まれた日米交流で陸前高田市には新たな社会の一面が生まれつつあると言ってもいいのではないでしょうか。

指導者育成にも取り組むTOMODACHIイニシアチブ

TOMODACHIイニシアチブは、指導者育成にも力を入れています。

世界を舞台に活躍する女性リーダーを育成するTOMODACHI MetLife Women's Leadership Program(TMWLP)プログラムは、約10ヶ月間に渡り日本の女子大学生にリーダーシップ研修と、実際に国際的に活躍する実務経験豊かな女性リーダー達によるメンターシップ研修を提供しています。2013年に始まり、毎年全国4都市(東京、大阪、那覇、福岡(札幌))で計100名(大学生50名と女性リーダー50名)が参加し、2020年までに約650名の女性リーダーを育成してきました。

リーダーシップ研修では、参加者全員でコミュニケーションスキルや、自身のブランド構築の方法などを議論します。また、メンターシップ研修では、ペアになった大学生と女性リーダーが個別でメンターシップセッションを行い、メンティー(大学生)はメンター(女性リーダー)から個別にアドバイスを受けます。米国大使館で働く私も、女性リーダー側としてこのプログラムに参加しました。

プログラムを通して学生たちが自身の強みを理解し、社会の一員としての責任を自覚していく姿を見ることができ、このプログラムの果たす役割を実感できました。近い将来、この参加者から世界を牽引するリーダーが誕生すると信じています。

クレセントシティのブレーク・インスコア市長に、震災から10年にあたり日本の方へ何を伝えたいか聞いたところ、「1980年に起こった出来事が自分を変えました。当時、海軍兵として横須賀に駐在していたのですが、偶然会った日本人とお酒を飲みながらアメリカのことを話しているうちに横須賀に帰らなくてはいけないことに気がついたが、どのように帰るかわからなかった。その日本人の方々は自分が横須賀に到着するまで道を手配してくれました。この時、日本人の親切さに驚き、それがきっかけで自分も親切な人間になろうと決意し、この時の強い気持ちが今の自分を作っています。それから日本に帰ることを夢見てきましたが、今このように日米を繋ぐ活動ができていることにとても感動しています。」と温かいメッセージを伝えてくれました。

この両市の関係が示すように、政府間同士、また地方自治体や民間同士も震災でできた絆を大切に守り、今も育てているのです。

「Mission Japan」の希望はトモダチで居続けること

日米関係を支える米国大使館の外交官は数年で交代し、帰国したり他の国へと赴任したりしていきます。しかし、皆、何年もかけて真剣に日本語を勉強し、日本の価値観を理解しようとする姿をずっと目にしてきました。日本人職員は、両国の全く違う文化や歴史の仲介役になることで外交官の仕事の支え、チーム一丸となって日米関係の更なる発展に取り組んでいます。我々はこのチームを「Mission Japan」と呼んでいます。

米国は日本の大切なトモダチで居続けたいと思っています。その思いは、大使館で働く「Mission Japan」全員が共有しています。米国大使館から日本への愛が伝わりますように。

【執筆:在日アメリカ大使館広報 佐藤宏美】

【表紙画像提供:ブレーク・インスコア】