30年ぶりに株価3万円突破の背景

日経平均株価が2月15日に30年ぶりとなる3万円台を突破した。取引時間中の3万円台回復は1990年8月3日以来である。

株価が上昇した最大の理由は、米国の追加経済対策に対する期待が高まり、米国株が最高値を更新したことがある。きっかけは、2月5日にバイデン大統領が目指す1.9兆ドル(約200兆円)の追加経済対策の実現に向けた予算決議案が米連邦議会の上下院で可決したことだった。

その後、イエレン米財務長官がG7の会合で景気刺激策は思い切りやるべきと発言したことが、予定通り1.9兆ドル規模の経済対策を通したい米民主党の意気込みとして株高に拍車をかけた。

こうした中、国内企業の業績改善が相次いだことも投資家に安心感を広めた。実際、2020年度10-12月期決算では、日経平均を構成する225の銘柄のうち約4割が今年度の業績の上方修正を発表している。

さらに、日経平均が3万円を回復した日の取引前に公表された日本の2020年10-12月期GDP速報値が、外需を中心に前期比年率+12.7%増と市場予想の+10.1%増を上回った。こうしたことで、国内の景況感が改善したことも株高の一因と言えよう。

そもそも、日経平均株価は世界の景気敏感インデックスの位置づけとなっており、日本企業は世界経済が良好な時に利益の回復が相対的に大きくなる特徴がある。

コロナショックの打撃と恩恵

実体経済と株価が乖離する背景には、コロナショックが感染症による景気悪化だったことがある。

リーマンショックは金融危機が生じたため、信用収縮に伴いほぼ全ての産業が悪影響を受けた。しかし、コロナショックのように生活様式の変化を余儀なくされる中では、移動や接触を伴うビジネスは大打撃を受ける一方、非接触化やデジタル関連ビジネス等は逆に恩恵を受けることになった。

このため、景気が悪い中でもコロナショックで逆に恩恵を受けた企業の株式が大胆な金融・財政政策で有り余ったマネーを引き付けたと言えよう。これは、コロナショックに伴うリモート化やデジタル化等で恩恵を受けやすいハイテク企業の株価が順調に上がっていることからも裏付けられる。

株価水準は上がりすぎ?

しかし、この株価水準は上がりすぎとする向きもある。実際、株価の割高・割安を示す予想PER(株価収益率)を見ると、目安とされる15倍に対して、足元では23倍を超えている。

これに対し、コロナショックに伴う経済対策等を背景に、各国の家計金融資産は大幅に拡大していることから、これがコロナ収束後に消費に向かえば、割高とは限らないとの見方もある。

しかし、IMFやOECDなど国際機関の経済成長率見通しで示されている通り、仮に海外に比べて日本経済の経済成長率の戻りが弱く、市場が期待するほどには日本企業の収益環境が実際に改善しなければ、大幅に調整する余地があると言えよう。

今後の景気回復のカギは"ワクチン普及"

今後の株価は、①景気回復、②好調な企業業績、③金融緩和の持続性等に左右されることになろう。これら3要素が期待通り持続すれば、株価が上がりやすい環境も続くだろう。

しかし、景気回復や好調な企業業績が持続するには、景気対策で積みあがった民間部門の過剰な貯蓄が支出に向かうことが不可欠であり、そのためにはワクチン普及がカギを握ろう。

このため、特に欧米諸国から遅れている日本国内でのワクチン供給がもたつけば、株価が反落する可能性も否定できない。また、今年度10-12月期決算では上方修正が相次いだ企業業績も、年明けから国内で緊急事態宣言が再発出されていることが懸念材料だ。

翌1-3月期の企業業績が想定以上に悪化するようなことになれば、いったん相場も崩れる可能性がある。それでも、春先以降の業績が高い期待を裏切らずに回復に転じれば、株価の上昇基調は続くかもしれない。

しかし先に見た通り、足元の株価水準はかなりの業績回復を先取りしていることからすれば、いくら回復に転じても、期待にそぐわなければ株価が調整する可能性もあろう。さらに、世界的なワクチンの普及などによりコロナショックが落ち着けば、コロナで休戦となっていた米中対立の台頭などにより、むしろ株価の上値を抑える可能性もある。

結局は米国の金融政策次第

しかし、何といっても足元の株価が好調な主因は、コロナショックに伴う米国の大胆な金融緩和である。FRBは、FFレートを一気にゼロ金利まで下げるにとどまらず、量的緩和政策も大胆に行い、ジャンク債や地方債まで購入している。

そもそも、金融緩和の理論的な考え方は、景気に対して中立的な金利水準よりも実際の金利を低く誘導することで緩和的な金融環境を作り、景気を刺激することである。従って、金融が緩和的な状況では、中立金利よりも低い金利水準にあるため、株価も景気中立的な水準を上回るのは自然なことであり、むしろ政策的には意図的に資産価格を引き上げることで実体経済を支えることを意図しているともいえる。

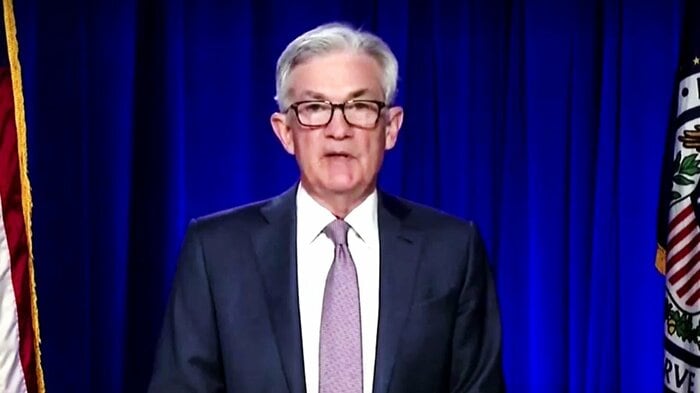

現状、FRBのパウエル議長は、雇用を最大化するまでゼロ金利政策を維持すると宣言しており、マーケットの安心材料となっている。しかし、元米財務長官のサマーズ氏をはじめ、追加の経済対策が米国経済を過熱させると懸念する向きもある。

そして、景気が過熱すればインフレ圧力も強まることになり、FRBのもう一つの目標である物価安定のために金融緩和の出口に向かわざるを得なくなるだろう。そうした観測が強まれば、米金利上昇への懸念が強まり、債券から株に流入していた資金が逆戻りし、株安の引き金を引くことになるだろう。

【執筆:第一生命経済研究所 経済調査部首席エコノミスト 永濱利廣】