感染者数減れど、危機的状況続く

「入院患者数は非常に高い水準で推移しており、減少の兆しが見られず、通常の救急医療等も含めて危機的状況が続いている」

2月4日に開かれた東京都の新型コロナウイルスモニタリング会議。感染状況については、新規感染者の7日間平均が先週の1015人から684人に減ったものの、「高い値で推移している」との見方が示された。

また、医療提供体制については、入院患者数が2876人(3日時点)で先週から横ばいとなっていることから「危機的状況が続いている」として、救急受け入れが困難で予定手術の制限だけでなく救命救急医療を通常通り提供できない状況が続いている、との分析が示された。

つまり、感染者数は減っていても危機的状況は続いている、ということだ。

高齢・基礎疾患により死亡率に大きな差

「基礎疾患のない場合と比べて、高齢であったり、慢性疾患がある、糖尿病があると死亡のリスクが高い」

感染状況と医療提供体制の分析の後、国立国際医療研究センターの大曲貴夫国際感染症センター長から複数の調査結果が発表された。

重症で入院した場合、透析患者は半数が死亡

軽症で入院した場合と重症で入院した場合、高齢者や基礎疾患別に、死亡・重症・中等症・軽症がどのくらいの割合になるのか。

調査結果では、重症で入院した場合、基礎疾患のない人の死亡率は3%程度である一方で、65歳以上だと約21%、心疾患のある人は約37%、ぜんそくなど慢性呼吸器疾患のある人は約41%の死亡率だった。

重症の腎臓疾患または透析を受けている人にいたっては半数が死亡したといい、重症で入院した場合の死亡率は、基礎疾患や年齢により特に大きな差が出ることがわかった。

また、がん、脳血管疾患のある感染者は、入院時に軽症でも死亡するリスクが高くなっている。

男性の幅広い年代で会食と3密場所の滞在割合高く

発症前14日間の行動調査についても公表された。

男性女性ともに15歳から39歳の患者、特に男性の15歳から69歳の患者は、同居家族以外での3人以上の会食、スポーツジム、ライブハウス、カラオケ、パチンコ、雀荘、ブュッフェ、屋内パーティー、会議、ナイトクラブ、バーなどの3密と思われる場所に滞在した割合が高くなっている。

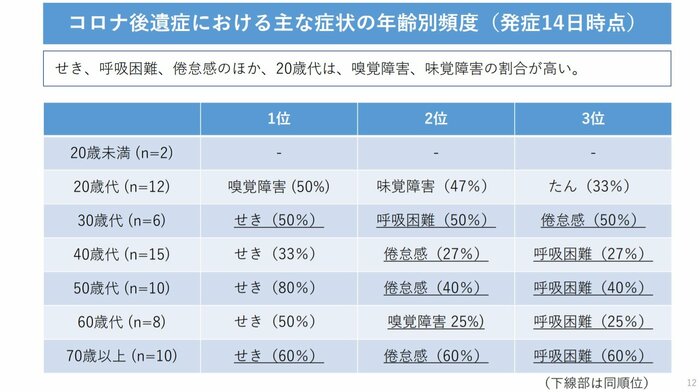

患者の76%に後遺症・・・世代で症状に特徴

さらに、後遺症についても調査結果が出され、調査した患者全体のうち76%に後遺症があり、発症後、2カ月経っても48%、4カ月経っても27%の患者に何らかの後遺症があったという。

特に呼吸困難、倦怠感、嗅覚障害は、4カ月経っても約10%の患者に症状があったそうだ。

具体的な後遺症として、20代では「嗅覚障害」が最も多く、次に「味覚障害」、「たん」となっている。30代以上はどの世代も「せき」が最も多く、それ以外は、世代によって「呼吸困難」「倦怠感」「嗅覚障害」などの症状がみられるという。

脱毛の後遺症は24% 回復には時間も

「毛の根っこの細胞がなくなって復活するまで、結構時間がかかる。理屈で考えれば数カ月」

後遺症としての脱毛も24%にみられ、このうち64%は調査時に改善していなかったという。

大曲貴夫国際感染症センター長は、その回復までの時期について「正確には把握できていない」と前置きしつつも、脱毛からの回復は時間がかかるとの見方を示した。

日常生活や仕事に影響する 嗅覚障害・味覚障害

「味がしない、匂いがしない、はなってみないと分からないが、ものすごく味気ない。風邪をひいたときに『鼻が詰まるとごはんの味がしない』というのが、鼻も詰まっていないのに続く」

嗅覚障害、味覚障害の続くつらさを大曲貴夫国際感染症センター長はこう説明する。

「仕事で困るとか、リスクを察知できない、煙もガスもわからない。例えば医療従事者なら、五感をすごく使う。匂いが分からないなど、すごく気に病んでいたりとか、僕は聞きます」

単につらいだけでなく、仕事や日常生活に支障が出る例もあるという。

「ここから一段(感染者数を)下げるには、こういった意識行動が必要」

感染者数の7日間平均を前の週の7割に、出勤者数を7割削減と「3つの7」、つまり“トリプルセブン”を訴える小池知事。

しかし、前の週の7割というのは、減少に減少を重ねていく話なのでそう簡単ではない。

「もういいかげんにしましょう、そういう思いを皆さんお持ちだと思います」

対策疲れの中、対策を重ねるつらさから1日も早く抜け出すために、厳しい対策の日々が求められているが…。

(執筆:フジテレビ都庁担当・小川美那記者)