2021年初めての東京都モニタリング会議が1月7日に開かれ、専門家2人が口々に医療崩壊の危機を強い言葉で訴えた。

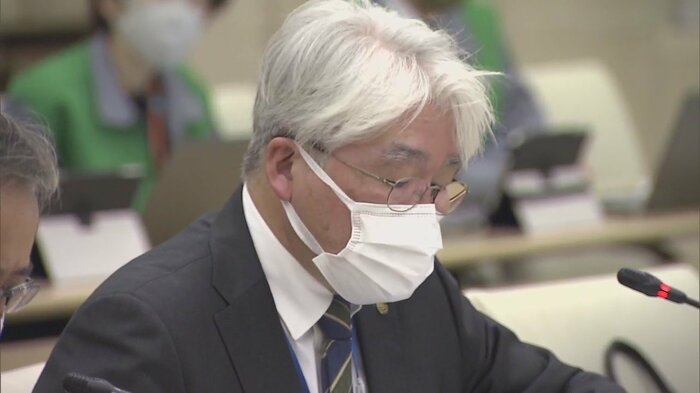

東京都医師会 猪口正孝副会長:

医療提供体制が危機的状況に直面しております。とにかく新規陽性者を減らしたい。そうしないと医療がもたないという状況になってきております。

新規コロナウイルス感染症の重症患者だけでなく、他の疾病による重症患者の受け入れも困難になり多くの命が失われる可能性がある。

国立国際医療研究センター 大曲貴夫センター長:

入院率が変わらなければ、2週間後を待たずに(入院患者が)確保した4000床を超える可能性もございます。医療提供体制ですけれども、ここまで増えますと破綻の危機に瀕するという状況であります。

2週間以内に入院できなくなる恐れも…

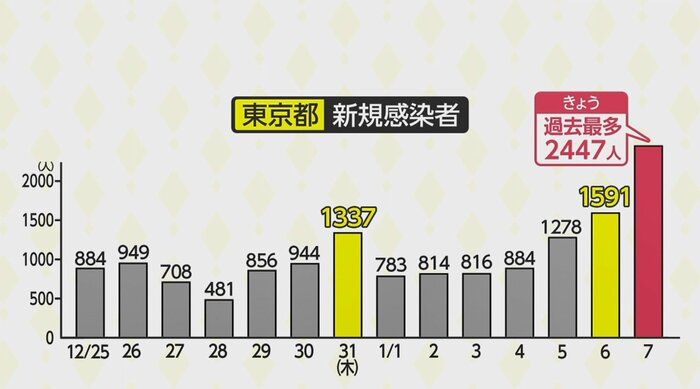

会議では、新規陽性者の7日間平均が先週の751人から1029人に大幅に増加したとの分析が示され、このままでは2週間後には1日の感染者数が1793人になり、2週間を待たずに入院患者が確保病床の4000床を超えるという。

さらに、重症化リスクの高い65歳以上の高齢者数も、前回599人が今週は777人と大幅増加。7日間平均を見ると前回が1日あたり約94人だったのが、今回1月6日時点で1日あたり約127人に。

高齢の感染者が増えると、やや遅れて重症者が増える。重症者が過去最多の121人となる中、医療機関への負荷がどこまで大きくなってしまうのか。

感染経路別では、家庭内感染が47.7%とこれまで同様に最も多い。次に施設内感染15.7%、職場内感染11.4%、会食での感染9%、接待を伴う飲食店等での感染が1.4%となっている。

20代・30代はホームパーティーなど会食感染が多い

「また、最近の傾向として20代から30代では他の世代に比べて会食による感染が多かったということがございます」

確かに、都内の感染者状況を取材していると、年末年始は20代や30代の忘年会、新年会、飲み会での感染例が多かった。

さらに、「飲食店だけではなく会食の場はほかにもありまして、外で食事をするだけがリスクではないんだということを申し上げておきたい」とも指摘され、例えば友人とのホームパーティーといった場を通じての感染例も報告されているという。

「会社に言いたくない」大晦日に1300人超の背景

「1300いくと思ってなかった。正直驚いた。いっても1000ぐらいだと思ってた」

昨年末の12月31日、一気に1000人を大きく超えて1337人の感染者が確認されたことについて、ある都の幹部は20代・30代ならではの事情を交え解説してくれた。

「帰省の前に検査をしようという人と、1月11日まで長期休暇になった会社員が今、きちんと自分の体を見ておきたいというので検査に行ったのではないか。 20代・30代の感染者が多いが、そういう人たちは少し具合が悪くても会社に言いたくない。その世代はコロナ感染でクビになったりコロナ感染で就職できなくなったら困るというのがあると思う。なので、この時期に検査を受けて陽性だったら、休みの間に直してしまいたい、ということなんだろう」

気持ちは分からないでもないが、このような人たちはいわゆる“潜在的感染者”だ。

彼らが、体調が悪いと思ったらすぐに検査して休めるようにすることも、大きな感染対策になるのではないか。

感染対策の効果は「最低でも」2~3週間後

小池知事は宿泊療養施設を来週新たに1カ所開設し、多摩地域で実施している自宅療養者への食料品の提供などの支援を都内全域に拡充するなど、新たな対策を行うことを明らかにした。

「感染防止対策の効果が出始めるにはこれまでの経験から2~3週間を必要とする」

これは、効果が出るには「最低でも」2~3週間ということなので、1人1人の1日1日の感染対策次第でさらに長引く恐れもある。それを肝に銘じなければならない。

(執筆:フジテレビ都庁担当・小川美那記者)