高校生の進路選択における“あたり前”を変える、「HLAB」

高校生が進路や将来を考える際、その選択肢は周りの環境によって狭まりがちだ。

親の職業や通っている学校の進路指導で、何となく決まってしまうのがあたり前。

小林さんは、その「あたり前」を変えるために、HLABを作った。

「自分自身、高校まで日本で育ち、留学しようか迷っていたところ、たまたま留学から帰ってきた人がいて、不安もあったしどうだったか聞いてみたら本当に楽しかったと。その一言で、3か月くらい悩んでいたことがどうでもよくなって留学を決意しました。同じ世代だけど違う環境や経験を持つ人たちから学んだり、一歩先を行っている大学生とか、さらにその先のキャリアを知っている社会人と友達関係を作っていれば、将来しっかり決められるよねと」(小林さん)

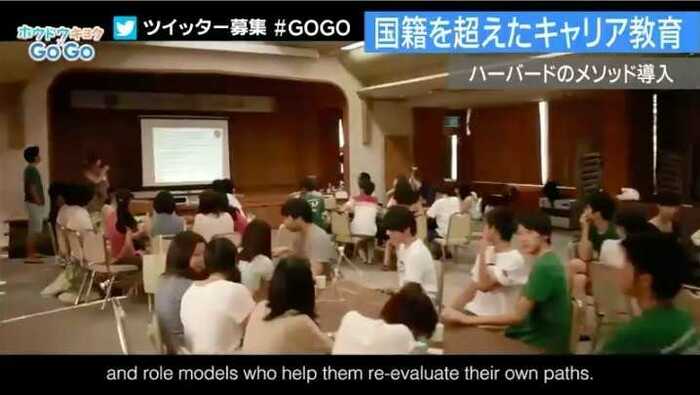

HLABが運営するサマースクールは、東京、長野県小布施町、宮城県女川町、徳島県牟岐町の全国4地域で行われ、高校生が240名、ハーバードやイエール、オックスフォードなど世界約60大学の大学生が200名ほど、さらに社会人も集い、1,2週間一緒に泊まり込む。

高校生の出身校は、進学校、インターナショナルスクールから高専まで様々だ。

コミュニケーションは基本英語だが、日本と海外の学生がチームを作り指導しているので、英語が苦手でもオッケーだ。

「HLAB」の2つのこだわり

HLABのこだわりは、「リベラル・アーツ教育」だ。

「リベラル・アーツ教育」というと、日本では一般教養と訳され、「幅広く浅く」がイメージだが、本来は人を自由にする学問、人間が生きていくために必要なものを学ぶというものだ。

たとえば教科や分野の壁を越えて学ぶ、世代や国境、文化の壁を超えて学ぶ。

多様な世代や国籍が集うHLABは、まさに「リベラル・アーツ教育」を実践していると言える。

HLABのもうひとつのこだわりは、「寮生活」だ。

「2012年から、大学の授業をオンラインで公開していこうという試みがさかんになってきました。ただ、そうなると授業をタダで受けられるわけで、なんで高い授業料を払って大学に行かなくてはならないのか、と大学自体が自らの存在意義を考え出したのです。そこで大学が考えたのが、『大学というコミュニティの場において、仲間から学ぶのが大学の存在価値なのではないか、そうした環境を作ることが大学に求められるのではないか』ということです」

小林さんが留学したハーバード大学では、ミッションとして「多様な人が集まる居住空間の中で、お互いが学ぶ」ことをあげている。

つまり「寮生活」こそが、ハーバード教育のカギなのだ。

「ハーバード大学には毎日1600人が食事をする食堂があって、否が応でも友達と一緒になります。食堂のふとした会話から生まれたのが、マイクロソフトやフェイスブックです。人が目的なく人と出会い、お互いから学ぶ。これは本来のリベラル・アーツ教育の考え方です」

「寮生活」というと思い出されるのが、戦前の「旧制高校」だ。

教育がデジタル化するなかであらためて「寮生活」が注目される、まさに温故知新だ。

「旧制高校は、日本で最後のリベラル・アーツ教育だったのではないかと言われています」

「アナログ」な世界に隠された教育の真髄

サマースクールでは、高校生、大学生から社会人までが入り、さまざまなセミナーやワークショップが日夜行われる。

盛りだくさんのイベントの中で、それぞれが仲間と本音で語り合い、進路や恋愛の相談まで出るという。

「参加した学生は、まずは衝撃を受けます(笑)。たとえば進学校の生徒は偏差値に慣れている部分があるので、そこにインターや高専の生徒がいると今までの尺度で比べられない。そうなると自分が何だったけと考え始める。そこで重要なのはここで出会った高校生の仲間や世界中の大学生。彼らが進路で悩んでも寄り添ってくれます」

「リベラル・アーツ教育」と「寮生活」を実践するHLAB。

デジタル化が進む中、アナログにこそ教育の真髄が隠されているのだ。