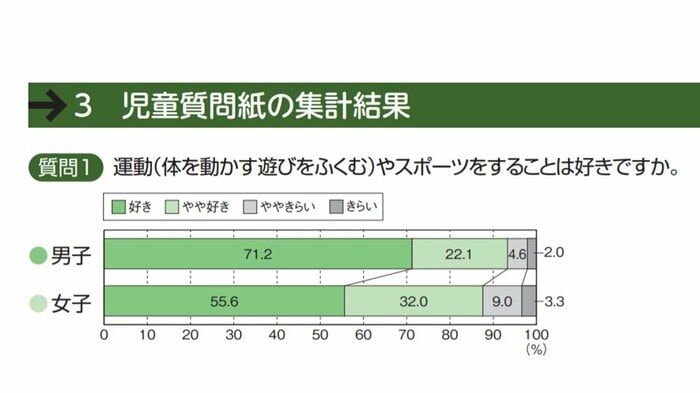

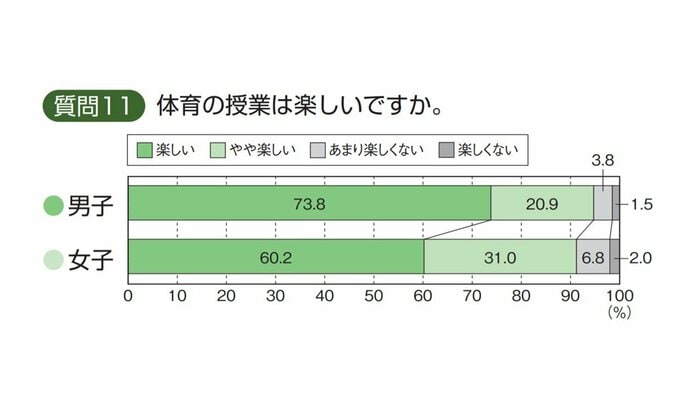

いま小学校5年生の男子の6.6%、女子の12.3%が運動やスポーツを「きらい」「ややきらい」と答え、体育の授業は男子の5.3%、女子の8.8%が「楽しくない」「あまり楽しくない」と考えている(※)。いくつかの小学校の教育現場では運動が苦手な子どもや嫌いな子どものために、スポーツ庁の旗振りで体育の授業の実践研究が始まっている。「ポストコロナの学びのニューノーマル」第25回では、東京都内の小学校でのこうした取り組みを取材した。

(※)スポーツ庁令和元年度「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」報告書

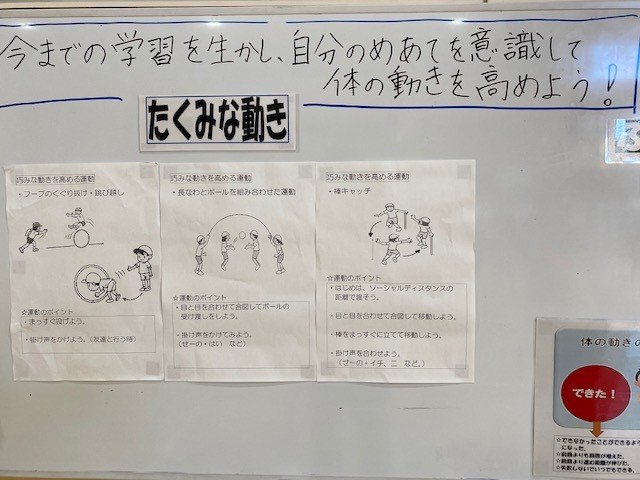

自分の"めあて"目標を意識する

「いままでよりも簡単にできるようになったなというのは、体の動きが良くなったということです。きょうは自分の“めあて”(目標)を意識したうえで体の動きを高めてみよう。オッケー?」「はーい」

先月30日練馬区立谷原小学校の体育館で、5年生のクラスを対象にした体育の研究授業が行われた。今回の研究授業は 今年9月から始まりこの日が8時間目となる。担任の関谷宣明先生は準備運動に入る前に、授業の"めあて"を子どもたちと確認し合った。

この日の授業は「体の動きを高める運動」。主題となるのは、子どもが自分の"めあて"に向け主体的に運動を工夫することと、そして友達とお互いの気づきを共有する対話的な学びだ。

コロナ対策でSDのとりやすい運動が中心

授業中の運動は3つ。自分が立てた棒を倒さないようにしながら相手が立てた棒をキャッチする「棒キャッチ」と長縄を跳びながらボールを受け渡しする運動、転がしたフープをくぐったり跳び越したりする運動をグループに分かれて行った。

いまコロナの感染予防ため、小学校の体育の授業では子ども同士の接触が多い球技は避けられ、ソーシャルディスタンスのとりやすい今回のような運動や陸上運動が中心になっているという。

共有した気づきをもとに工夫しながらやってみる

「ポイントを共有する時間があります。各グループが分かったポイントを伝え合って、わかったらもう一度やってみよう。それが終わったら自分たちがやったことを紹介します」

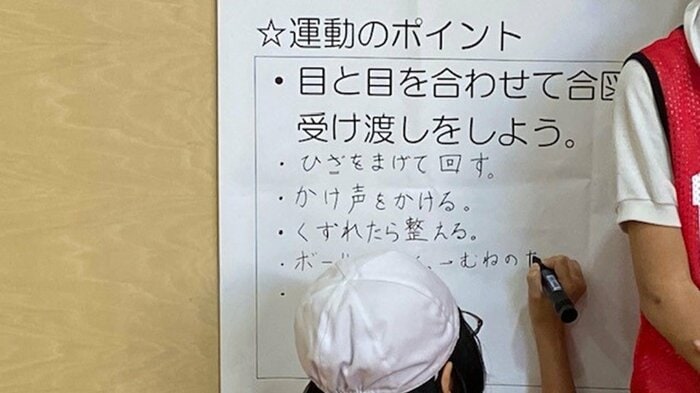

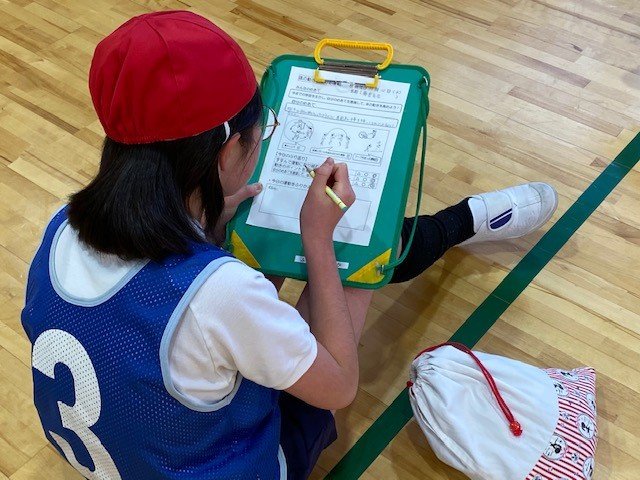

授業ではまず「ポイント確認」として各自が体を使い、どうすれば上手く出来るか、運動のポイントを思い出す。

その後グループごとに集まり5分程度子ども同士でポイントを共有する。

そしてポイントを意識しながらもう一度やってみる。

さらに「紹介タイム」(これも5分程度)では子ども同士で友達の運動で気づいたことを紹介しあい、最後に各自が紹介されたことを意識しながら工夫をしてやってみる。

教えるだけでなく気づかせる

授業内は細かく構成されているが、子どもたちはそれぞれの気づきを伝え合い、自分の運動を振り返り、自ら確認して工夫をする時間をもつことができる。

実際に筆者が見ていると、「ポイント確認」「紹介タイム」では子どもからどんどん意見が出てくる。そして授業開始頃には運動が上手くいかなかった子どももポイント確認や紹介タイムを経ると格段に上手になって驚いた。

関谷先生は授業の手応えをこう語った。

「授業をあんなに細かく区切ったのは初めてなのです。私は子どもたちが大雑把でもいいので動いていればいいかなと思うときがあるんですけど、そうではなくて1つ1つの動きに対するポイントを教え、教えるのと同時に気づかせると子どもたちは伸びるなというのを今回の授業で感じました」

授業の指導案は研究授業に協力している大学教員の助言を受けながら、5年生の先生達が分担して作り上げたという。

運動ができるきっかけの1位は「友達に教えてもらった」

この研究授業に臨んで関谷先生が目指したのが指導方法の向上だけでなく、子どもがペアやグループになることで友達同士が関わり合い助け合いながら運動能力の向上ができる環境作りだった。

スポーツ庁の調べでは、小学生がこれまでの体育の授業で「できなかったことができるようになった」きっかけの1位は「友達に教えてもらった」(男子54%、女子68%)。続いて「先生や友達のまねをしてみた」「授業中に先生に個別にコツやポイントを教えてもらった」となっている。

そのために関谷先生をはじめ学校の各担任が行ったのが 、「運動やスポーツは好きですか」「体育の授業は楽しいですか」など子どもへの事前アンケート調査だ。

「基本的にどの授業でも最初、子どもにアンケート調査などをして、わかった実態から仮説を立てて工夫・実証します。今回はアンケート結果をもとに子どもたちの組み合わせを一生懸命考えたという感じですね」

グループ編成は運動やスポーツに対する子どもたちの苦手意識やめあて、日頃のニーズ などを考慮しながら検討したという。

運動が苦手な子や嫌いな子を取り残さない体育

この授業には校内の先生たちも参観し、授業後には指導方法の検証や授業づくりの話し合いの場も用意されていた。

会合では「運動が苦手な子への支援」や「子ども同士意見を交わす場の設定」などがテーマとして取り上げられ、「子ども同士の声かけの方が、教師の呼びかけより伸びることがある。自主的に声をかけ合うことが出来る学級をつくり子どもが主体的に学ぶことが大切」という意見も出された。

池上育志校長はこう語る。

「運動するのは楽しいと思える体験をぜひ子ども達にしてほしいので、体育の学習は大変重要だと思います。小学校の先生は全科目を担当しますが、こうした機会に先生たちには『体育はこんな工夫するのか』とあらためて考え研究してもらえればと思います」

運動が苦手な子や嫌いな子を“誰1人取り残さない” 体育の実現のために、子ども同士が気づき合い対話してそれぞれが自分で工夫できる場を先生が作り出すことが大切だ。

【執筆:フジテレビ 解説委員 鈴木款】