プレミアムフライデーの失敗から学ぶ

2年前、政府と経済界が中心となって提唱した「プレミアムフライデー」。月末の金曜日の早帰りキャンペーンだったが、「月末は忙しくて会社を早く出られない」「バブルじゃあるまいし、いまさらハナキンじゃないでしょ」と酷評され、いまや話題にも上らなくなった。

一方、企業はいま、働き方改革を求められ、さらに社会への貢献度が問われる時代になった。

振り返ってみれば、日本社会は高齢化や地域格差、子どもの貧困など、もはや国や行政だけでは手に負えない課題が山積している。

「私たちも課題解決のために何か出来ないか」

こうした空気が生まれる中、ビジネスパーソンの間で静かに広がっている動きが、「ソーシャルウェンズデー」だ。

ノー残業デーとなる水曜日に、地域活動や社会貢献を行う「ソーシャルウェンズデー」。

その現場を取材した。

毎週水曜日、居場所を失う子どもがいる

子ども「きょうはここの部屋でいいんですか」

先生「そうだよ」

先生「こんにちは」

子ども「お腹こわしてるので、先にトイレに行ってきます!」

先週水曜日、東京・港区にある施設には、夕方になると中学生が三々五々やってきた。

港区の中学校は毎週水曜日、部活動が休みとなる。このため水曜日は、一般家庭の子どもたちには学習塾や習い事、家庭などの居場所がある一方、経済的に余裕の無い家庭の子どもたちが居場所を失うことになることも多い。

そこで港区が2017年から運営しているのが、中学1、2年生向けの無料学習支援事業「港区学習会ふらっぱー」だ。

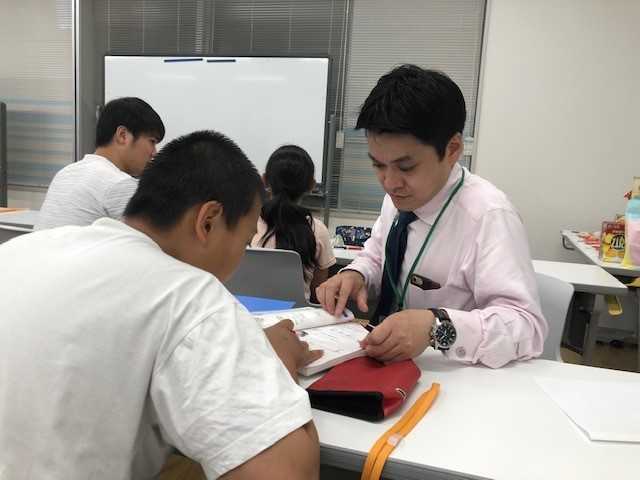

この日は田町駅近くの施設の一部屋に、十数人の中学生と数人の先生ボランティアが集まって学習会が行われた。

区からこの事業を委託されていているのは、貧困家庭の子どもたちの学習支援を行っている「NPO法人キッズドア」だ。この事業について代表の渡辺由美子さんはこう語る。

「キッズドアは、シングルマザーや所得の低い家庭のお子さんの学習支援をしています。平日の夕方から夜まで学習会を開きますが、学校のように先生が黒板を使うやり方ではなく、少人数で個別に勉強を教えていくかたちをとっています」

ビジネスパーソンがボランティアの中心に

ボランティア活動と言えば、かつては大学生が中心だった。しかし、いまや大学生は就活や授業、アルバイトに忙しく、「確保が一番大変」(渡辺さん)だという。

代わりに増えているのが、企業で働くビジネスパーソンだ。企業はいま、働き方改革やSDGsへの取り組みで、社員が社会活動に取り組むことを積極的に勧めている。

外資系金融機関に勤める40代の男性は、高校生だった娘さんがキッズドアでボランティアをしたことから、この事業を知ったという。

「娘をきっかけに、縁があってやることになりました。会社でも様々な社会貢献活動に取り組んでいますが、こちらのボランティアは私個人でやっています。去年の秋ごろから始めましたが、毎週出る月もあるし、隔週くらいになるときもあります」

子どもたちは午後4時ごろから集まり始め、自習を行う。ボランティアは5時半に集合して打ち合わせを行い、6時から8時まで2時間勉強。終了するとボランティアは1時間程度、その日の学習の振り返りと子どもの情報共有を行う。

「教科は国語、社会・・数学は多少てこずりますね(笑)。勉強をやりたい子どもはじっくりみてあげますが、勉強とは関係のない話をする子どももいます。そのときは『きょうは話したいんだな』と積極的に話します。こうした接し方は、ボランティア側の裁量に委ねられていますね」(外資系金融機関の男性)

子どもたちに勉強を教えることは、ビジネスパーソンにとって気づきにもなるようだ。去年から参加している50代の男性は、「いつも新たな発見がある」という。

「自分の子育ては終わりましたが、親から見るのとは違う子どもの顔がとても新鮮です。あと、子どもは半年もたつと『別人か』と思うほど変わります。子どもの成長の速さ、変化の激しさ、インプットに対するレスポンスの大きさ、それがすごく新鮮ですね」

子どもたちのロールモデルになる

一方子どもたちは、こうした学びの場をどう感じるのだろう。

今年4月から通い始めた中学1年生の女の子は、「すごく楽しい」と笑顔で語る。

「水曜日はいつも部活が休みなのでここに来ています。学校はみんなと一緒のペースでやらないといけないけど、ここは個人で教えてくれるし、ずっと勉強しているだけじゃなくてコミュニケーションもとれるので、すごい楽しいです」

中学2年生の男の子は、「ボランティアの先生がとても話しやすい」という。

「僕は帰宅部だけど水曜日はたいていここで勉強しています。とくに中間や期末テスト前は集中してやれていいなと。ボランティアの先生は、学校の先生と違って気軽に話しやすいです。将来はプログラマーになりたいですね。だから高校はプログラムを学べるところかな」

子どもたちにとって、ビジネスパーソンとの出会いは、大きな気づきにつながる。たとえばシングルマザーの家庭で育つ子どもは、ビジネスパーソンに出会う機会がほとんどない。また、パートを掛け持ちしている母親を見て、「大変なのに、いくらやっても豊かにならない」と仕事にネガティブな感情を持つことも多い。

キッズドアの渡辺さんはいう。

「第一線で働いている人は、子どもにとって『あ、そういう仕事もあるんだ』とか『会社って本当は楽しいんだ』とか、とても良いロールモデルになります。学力が上がることだけでなく、子どもたちが社会を知る効果もあるので、ぜひ社会人に参加を促したいなと思っています」

ソーシャルウェンズデーは「社会課題解決の好循環」

「ソーシャルウェンズデー」を発案したのは渡辺さんだ。そのきっかけは、2017年に遡る。

「プレミアムフライデーを国が言い出した時に、時代の雰囲気として『ちょっと違うな』と思いました。社会課題が多いのに、税金ですべてを解決するのは難しい。でも、『何かやれるかな』という空気があったので、ソーシャルな活動をみんながやれる日を設定すれば、企業側も乗りやすいんじゃないかなと思いました」

いまITや外資系の企業を中心に地域社会のボランティアを推奨する企業は増えている。

こうした動きを渡辺さんは、「社員も参加しやすいし、地域もすごく助かる」と大歓迎だ。

「NPOでは、お金、ボランティア、そしてスタッフが足りていません。特にスタッフは、シニアの方に来て頂いて企業で培ってきたスキルを発揮してもらうといいですね。また、地域や学校はIT化したいと考えていても人がなかなかいないので、そういうことを企業でやってきた方に来てもらえれば、すごくいいかたちで回っていきます」

「ソーシャルウェンズデー」は、企業と社員、地域やNPO、そして次の世代にとって、まさにウインウイン、「社会課題解決の好循環」になることが期待される。

「笑顔と本気が詰まったボランティア」に、あなたも水曜日、参加してみませんか?