難病ALS発症から3年 57歳男性の挑戦

2020年7月、京都で起きた難病ALS患者の嘱託殺人事件。TSKさんいん中央テレビではこの事件を受け、島根県内のALS患者を取材し続けている。

京都の事件で浮かび上がったのは「生きる選択」だが、今回は「生き続ける決断」への模索を取材した。

吉岡哲也さん:

腕が上がらなくて、頭をかくのも…こんな感じ

ALSの発症からまもなく3年を迎える島根・松江市の吉岡哲也さん(57)。

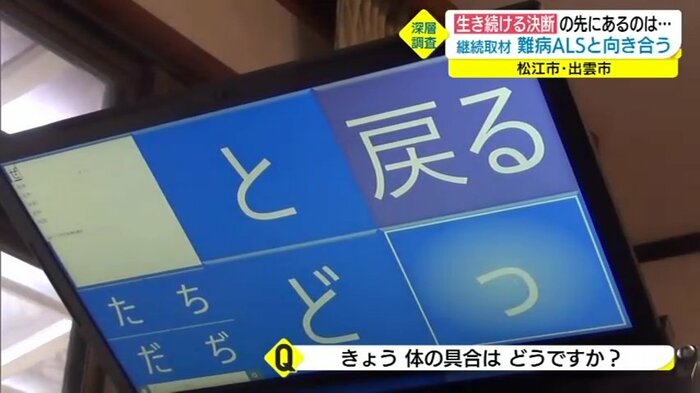

全身の筋肉が少しずつ動かなくなる難病・ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、会話も難しくなっていくため、吉岡さんは2020年夏からパソコンによる意思の伝達の挑戦を始めた。

吉岡哲也さん:

インターネット見られるし、メールもラインもできるし。まだ慣れていないので練習中です

目の位置をパソコンが認識し、文字を入力していく。

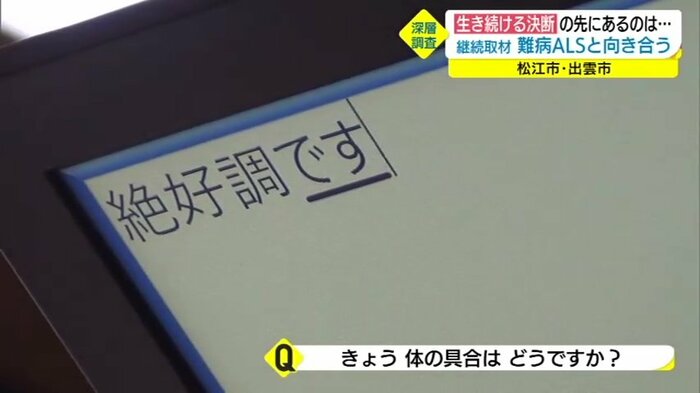

ーーきょう体の具合はどうですか?

吉岡哲也さん:

(パソコンの音声)絶好調です

「生き続ける決断」をする患者はわずか3割

発症から2~4年で、多くの患者が人工呼吸器が必要になる。

一度つけると自ら外すことはできない人工呼吸器。

装着を選択し、「生き続ける」決断をする患者はわずか3割に留まっているのが現実。

生き続ける決断ができない理由は千差万別で、決してひとくくりにはできないが、その底流にはやはり、自らの意思を人に伝えられなくなる不安と悲しみがある。

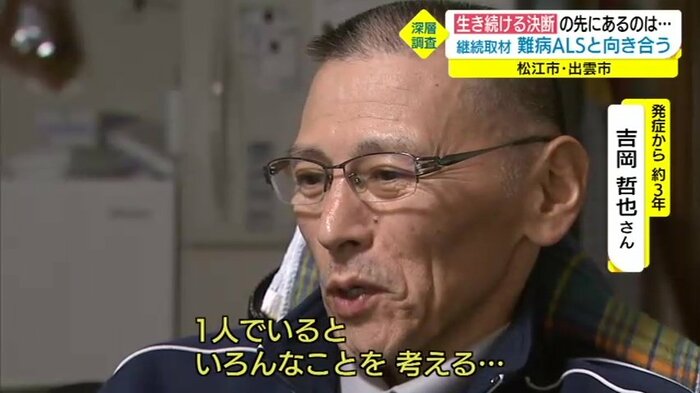

吉岡哲也さん:

TLSになると、目も動かせない。ただ意識があるだけ。その状態になるのが恐怖だよね

妻・朋子さん:

恐怖だよね

吉岡哲也さん:

えたいの知れない恐怖心がずっとあるので。なんとか外に出たり、動画見たりでごまかしてはいるけど。やっぱり1人でいれば、いろんなことを考えるんだよね…

「決断」を後押し 脳波で意思伝える新技術

人工呼吸器を付け、生き続ける選択をした先に、患者を待ち受けているものがある。

TLS~完全閉じ込め症候群~。

脳は正常に働くものの、病状が進行し、全身の筋肉が動かなくなり、コミュニケーションが全く取れない状態のこと。

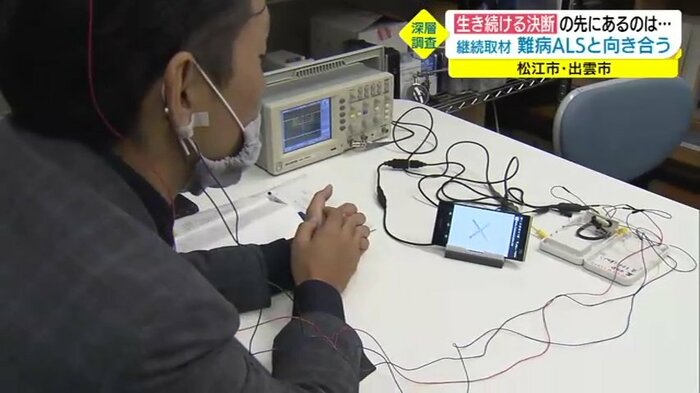

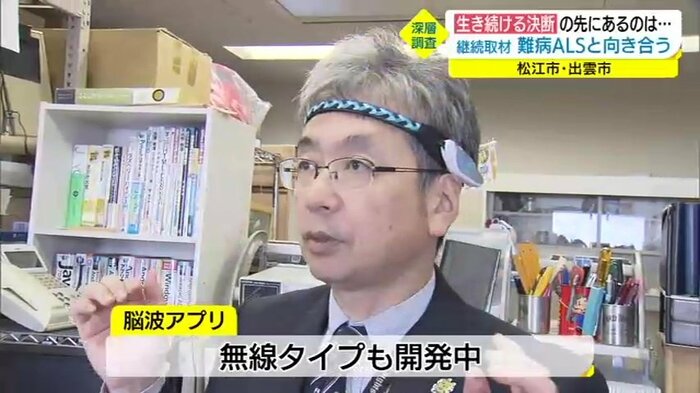

島根県立大学看護学科の加納尚之教授は、TLSに陥るALS患者を助けようと、脳波をスマホで読み取って、「YES」と「NO」を伝えることができるアプリを開発した。

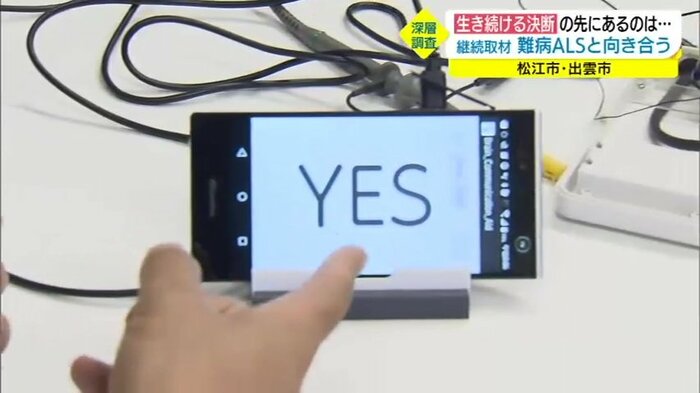

ランダムに表示される4種類の記号から、二重丸が「YES」、バツが「NO」として、その時に出る脳波を事前に記憶させ使用する。

藤谷裕介記者が実験した。

加納尚之教授:

あなたは藤谷さんですか?

答えは「YES」なので、二重丸が出た時だけ回数を数えるなどして反応する。

すると…

藤谷裕介記者:

YESが出ました!当たりましたよね?

加納教授のこれまでの実験で、正答率は8割から9割に達しているという。

加納尚之教授:

やっぱり、死にたいと思われるんですよね。過酷な病気なので。でも、TLSになっても、こういう装置がありますよと。この装置を使っていただいて、「生きてて良かった」と思ってもらえるような装置を作りたい

商品化も目指していて、今後は現在の有線から無線タイプの利用しやすい装置も開発中。

TLS状態でも意思を伝えられる新技術の開発。

患者の「生きる続ける決断」を後押しする環境作りに、またひとつ光が差し込もうとしている。

(TSKさんいん中央テレビ)