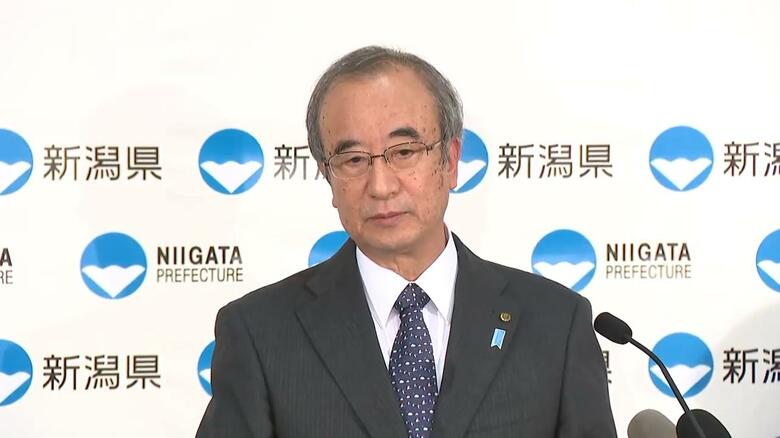

新潟県の花角知事は21日午後4時から会見を開き、柏崎刈羽原子力発電所について、国の安全性への対応を確認したうえで、再稼働を容認する考えを示した。

柏崎刈羽原発を巡っては、地元同意が焦点となっていて、すでに原発の立地自治体となる柏崎市と刈羽村は再稼働容認の考えを表明し、知事の判断が注目されていた。

【花角知事の冒頭説明】

昨年3月21日付けで経済産業大臣から柏崎刈羽原子力発電所の6号炉7号炉の再稼働の方針について、国の方針について理解をしてほしいという理解要請をいただきました。7つの項目について、国の対応を確認した上で、確約をいただいた上で、新潟県としては、了解することとしたいと思います。

1点目は原子力発電の必要性、あるいは発電所の安全性ということについて、国あるいは東京電力が、いろんな取り組みをしてきているところでありますけれども、その取り組みが県民に伝わっていないと。私どもが行った意識調査の中でも出てきてるわけでありますけれども、この県民の皆さんの理解を進める、そのための丁寧な説明を県民に伝えるように行っていただきたいというのがまず第一です。

2つ目が安全性については、終わりがないものであります。不断に安全性の向上に取り組み、新たな知見が得られた場合には速やかに安全性を再確認すると。これをお願いしたいと思っています。

3つ目が緊急時の対応、万が一の場合の対応でありますけれども、避難する時の屋内退避も含めてですが、その行動について県民の理解、住民の理解促進に努めてもらいたい。これはもちろん県も市町村も一緒にということでありますけれども、この緊急時、万が一の場合の緊急時対応について県民の理解促進に努めていただきたいと。

また、民間事業者で対応できなくなった場合には、国の実動組織が対応するということが、この緊急時の対応の中に、色んな分野で定められていますけれども、この連携ですね。実動組織にバトンタッチする場面での連携というものを通常時から、コミュニケーション意思疎通をはかってもらいたいということであります。

4つ目が、緊急時、万が一の場合の対応に関わってきますけれども、先般の原子力関係閣僚会議で、避難路、避難道路の整備を進める。新潟の場合は、ほとんどが豪雪地帯でございますので、除排雪体制の強化、そして屋内退避施設の強化。能登半島地震で見られたように、自宅等が倒壊するケースも考えられうるわけで、複合災害の場合です。地震との複合災害の場合ですけれども、多くは。

そうした場合に、屋内に退避できる施設、多くの場合、避難所だと思いますけれども、この避難所の集中整備の促進というこれらについて、関係閣僚会議で示されてはいますけれども、間違いなく迅速かつ集中的に整備を行ってほしいということであります。

5つ目は、公聴会、県民の意識調査でも多く出た発言であったわけですけれども、使用済み核燃料の処分、あるいは武力攻撃事態、あるいは本当に十分な損害賠償が得られるのかと。そうした多くの県民が懸念を抱いてる課題に対して、責任を持って国の方で取り組んでいただきたいという点であります。

6番目が東京電力の信頼性というところでありまして、現状でも信頼性はなかなか回復していないと思っています。

これに対して国の方では内閣官房副長官をトップとする監視評価チーム、経営を監視していくチームを設置するということを決めておられますけれども、この監視チームが、本当に実効性のある活動となるように取り組んでいただきたい。それを県民にフィードバックしてもらいたいという点であります。

最後に、以前から県が要望してきたこと。県のみならず全国の原子力発電所の立地自治体が要望してることでありますが、福島の事故を経て、原子力災害対策を進める重点地域、いわゆるUPZの地域が拡大したわけですけれども、半径30kmまで拡大したのですが、電源立地地域に対して、立地を促進するための交付金制度があるわけですけれども、この交付金制度が以前のままということでありますので、対策地域は広がったにも関わらず、交付金の地域は、以前のままということで不合理な状況が生じています。この電源三法交付金制度の見直しを早期に進めてもらいたいということでありました。

以上7つの事項について、確約をいただいた上で県としては了承することとしたいと思います。

こうした結論につきましては、これまで県民の意思を最終的に確認をすると申し上げてまいりました。その意思を確認する手法につきましては、9月の定例会において県議会で知事が結論について県議会に県民の意思を確認するならば、共に県民の代表である県議会として、議会の意思を示すことという決議がなされております。

そして、また多くの市町村長からも、県議会での議論ということを、ご指摘いただいた。そうしたことを踏まえまして、私としてはこの判断を行ったこと、そしてこの判断に沿って今後知事の職務を続けることについて、県議会から信任または不信任の判断をいただきたいと思っています。

こうした結論について県民の意見を確認する方法を考えるに至った背景を整理してございます。経緯的なもの言えば本当に長い10年以上にわたってこの問題に私の前の知事時代から続けてきた様々な作業に加えて、私の在任中のこの7年間でも、いろんな取り組みをしてまいりました。

県民の意思を見極めるために色んな取り組みをしてまいりましたが、最後、首長さんとの意見、直接の意見交換、そして公聴会、また、この夏に行いました県民意識調査。こうしたもので、汲み取ったものは1つは、特に意識調査から出てきてるものでありますけれども、これまでの国や東京電力の安全対策、あるいは防災対策に関する取り組みが県民に十分認知されてない状況が判明したということ。

そして、こうした対策について認知度が高くなるほど、再稼働に肯定的な意見が増える傾向というものを把握できたということ。そして、20代、30代の若い世代は、高齢層の世代と比較をして、再稼働に肯定的であるという傾向も明らかとなったところであります。

現状は明らかに県民の意見は再稼働に肯定的な方と否定的な方が、大きく分かれてる状態だと思っておりますが、これまでの安全対策、防災対策等の取り組みについて、正確な情報を、懸命に提供していく、周知をしていくことを継続していけば、つまり認知が上がっていけば、再稼働に対する理解も広がるものではないかというふうに判断したところであります。

これが、私の出した結論であります。