長野県は11月18日、上田市の宿泊施設でウエルシュ菌による食中毒が発生したと発表しました。バイキング形式で提供された食事を食べた7グループ18人が腹痛、下痢、膨満感などの症状を訴え医療機関を受診したということです。

上田保健所によりますと、11月10日午前9時半頃、長野市保健所から「11月8日から9日までに上田市の宿泊施設を利用した者が胃腸炎症状を呈し、病院を受診した」といった旨の連絡がありました。

患者は同じ食事を提供された10グループ63人のうち、7グループの20~50代の男女18人で、11月8日に上田市菅平高原の宿泊施設で調理、提供された夕食を食べた後、9日午前1時頃から腹痛、下痢、膨満感などの症状を訴えたということです。

長野保健所などが検査をしたところ、患者と調理従事者の便と提供された食品の残りからウエルシュ菌が検出されました。また、患者の発症状況はウエルシュ菌による食中毒の症状と一致していて、患者を診察した医師から食中毒の届出があったことなどから、保健所は宿泊施設で調理、提供された食事による食中毒と断定しました。

患者は全員快方に向かっているということです。

当日はバイキング形式で夕食が提供され、メニューは刺し身(いか、いなだ、しめさば)、スペアリブ、ローストチキン、クリームシチュー、焼うどん、チキントマト煮、さわら西京焼き、唐揚げ、野菜コロッケ、ひじき、切り干し大根、ご飯などだったということです。

施設は11月10日から営業を自粛していて、県は食品衛生法に基づき18日から3日間営業停止を命じたということです。

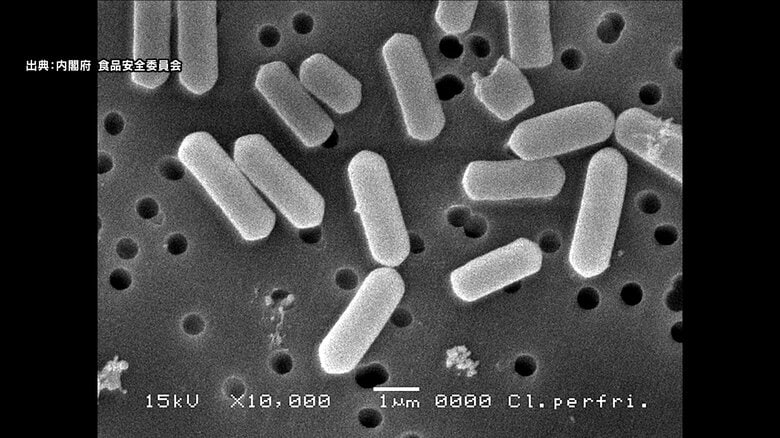

■ウエルシュ菌による食中毒(長野県による)

・特徴

ウエルシュ菌は、ヒトや動物の腸管、土壌など自然界に広く住み着いています。この菌は酸素を好まない(嫌気性)菌で、芽胞(がほう)と呼ばれる胞子のような形態をとることがあり、その状態だと熱や乾燥に非常に強い特徴を持っています。食品を大釜などで大量に加熱調理すると、中心部が無酸素状態になり、芽胞の状態で生き残ったウエルシュ菌が適温になると発芽し、活発に発育を始めます。こうしたウエルシュ菌が多数増殖した食品を人が食べることにより、食中毒を発症します。

・症状

潜伏期間は6~18時間と比較的短く、その主な症状は水様性の下痢と腹痛です。多くは1~2日で回復し、特別な治療は必要ありません。

・予防方法

カレー、シチューなどの煮込み料理や野菜の煮物は、調理したらなるべく早く食べるようにしましょう。一度にたくさん作った時は、本菌の発育しやすい45℃前後の温度を長く保たないようにしましょう。具体的には、小分けしてから急速に冷却(15℃以下)し、冷蔵もしくは冷凍保存しましょう。また、食品を温め直すときは、かき混ぜながら中心部まで十分に火が通る(75℃以上)ようにしましょう。「加熱したから大丈夫」といった過信は禁物です。