秋から冬にかけて日没が早まり、夕暮れ時の交通事故が増加する時期となっている。富山県警は特に「右から左へ横断してくる歩行者」の事故リスクが高いと注意を呼びかけている。

右から左への横断事故、発生率が5倍以上

富山県警によると、過去5年間で車にはねられた横断歩行者の死者数は33人。このうちドライバーから見て「右から左」に横断する際の事故は28人に上る一方、「左から右」に横断する際の事故は5人にとどまっている。右側からの横断事故が左側の5倍以上多い結果となっている。

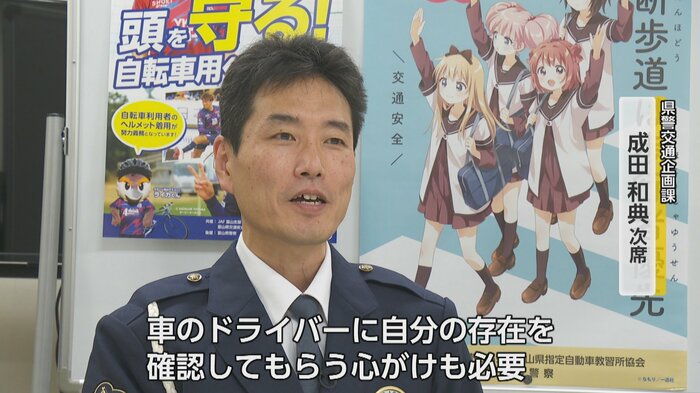

この背景として県警交通企画課の成田和典次席は「車の構造上、対向車がまぶしくないよう、右のヘッドライトの照射距離が左より短く設定されている」と説明する。「右側はライトの光が非常に届きにくいので、急にライトの届いていないところから歩行者が現れるといったことが起きてしまう」と注意を促している。

砺波市で横断歩行者の死亡事故

実際に今月7日午後7時半ごろ、砺波市の国道359号の交差点付近で道路横断中の歩行者が軽乗用車にはねられ死亡する事故が発生した。現場は片側1車線の信号機や横断歩道のない道路で、軽乗用車が道路の右から左へ横断中の歩行者をはねたという。

ヘッドライトの照射範囲の違いを体験

このような事故を防ぐため、富山市の自動車教習所では先月、高齢者ドライバーを対象に夜間の運転を想定した講習会が開催された。講習会では車のヘッドライトが照らす先に立つ2人の人の見え方の違いを体験。左側の人は下半身が確認できる一方で、右側に立つ人には光が届かずほとんど見えないことが実演された。

参加者からは「ライトの当たり方で見え方が全く違う」との声が上がった。ある参加者は「何気なく運転していたものが、もっと注意しなきゃいけないと。安全運転の大事さがこの講習を通して分かった」と感想を述べている。

また講習会では、ヘッドライトをロービームから上向きのハイビームに切り替えることで、人に見立てたカラーコーンが見やすくなることも体験した。

県内の交通死亡事故、7割が夜間に発生

今年、富山県内で起きた交通死亡事故のうち、車と歩行者が関わるものは11件。そのうち8件、約7割が夜間に発生している。このため県警では、ドライバーに対して夕暮れ時の「早めのライト点灯」と夜間のハイビーム活用による事故回避を呼びかけている。

同時に歩行者に対しても、反射材などを身に着け、早めに自分の存在を知らせることで交通事故を防ぐよう促している。

成田次席は「日没が早くなったということでドライバーから見て歩行者が見にくいといったことがある。外出する時は明るい色の服装をして、反射材を身に着けて車のドライバーに自分の存在を確認してもらう心がけも必要」と話している。

暗くなるのが早い時期だからこそ、ドライバー、歩行者双方の安全意識が重要となっている。

(富山テレビ放送)