「経済こそが大事」米国選挙の鉄則

米国選挙の鉄則──「経済こそが大事なのだ、バカもん!」が改めて証明された。

4日に行われたニューヨーク市長選で、民主党の社会主義者を自認するイスラム教徒ゾーラン・マムダニ氏が当選した。

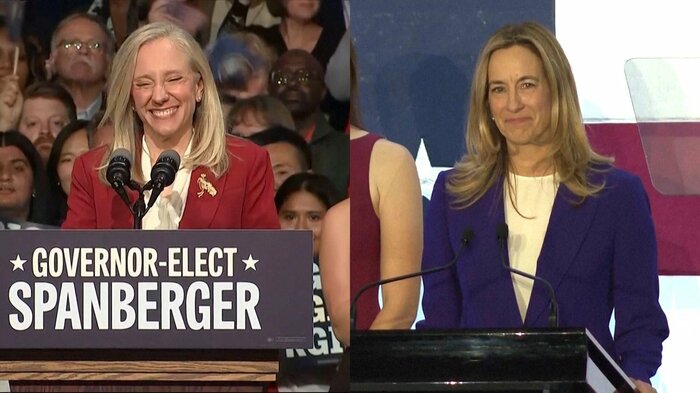

同日実施されたニュージャージー州とバージニア州の知事選でも民主党候補が勝利し、民主党の“3連勝”となった。

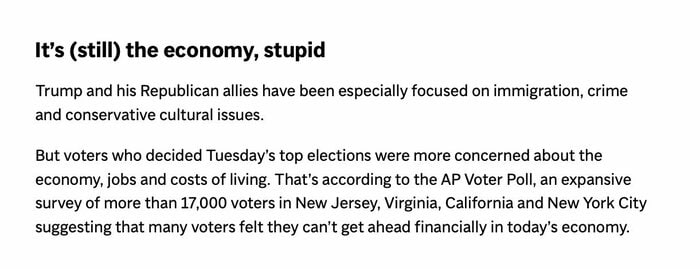

AP通信がこの選挙を総括した記事には、象徴的な小見出しが添えられていた。

「(今も)経済こそが大事なのだ、バカもん!──It’s (still) the economy, stupid!」

AP通信によれば、ニューヨーク市、バージニア州、ニュージャージー州の3地域で投票を終えた有権者1万7,000人以上を対象に出口調査を実施した結果、多くの有権者が「いまの経済では自分たちは前に進めていない」と感じていることが明らかになったという。

調査の内訳は次の通りだ。

ニューヨーク市では、生活費の高騰(56%)が最大の関心事で、次いで犯罪対策(22%)、移民問題(10%)、医療保険(5%)、交通問題(1%)の順だった。

バージニア州では、経済問題(49%)が突出し、医療保険(21%)、移民対策(11%)、教育(10%)、犯罪対策(5%)と続いた。

ニュージャージー州でも、減税(36%)と経済問題(32%)が上位を占め、医療保険(16%)、移民対策(7%)、犯罪対策(3%)がそれに続いた。

「有権者の関心は台所事情にある」

ニューヨーク市の場合、マムダニ氏は「最低賃金の引き上げ」「バス料金の無料化」「家賃の凍結」といった生活直結型の政策を掲げ、有権者の経済的不満に真正面から応えた。それが投票行動を直接後押ししたとみられる。

一方でトランプ大統領と共和党の同盟者たちは、不法移民の排除や治安悪化への強硬対応など、いわゆる“文化戦争”型の争点に注力してきた。だが、それらは物価上昇と家計の圧迫に苦しむ有権者の切実な関心とは噛み合わず、結果的に有権者の心をつかめなかった。

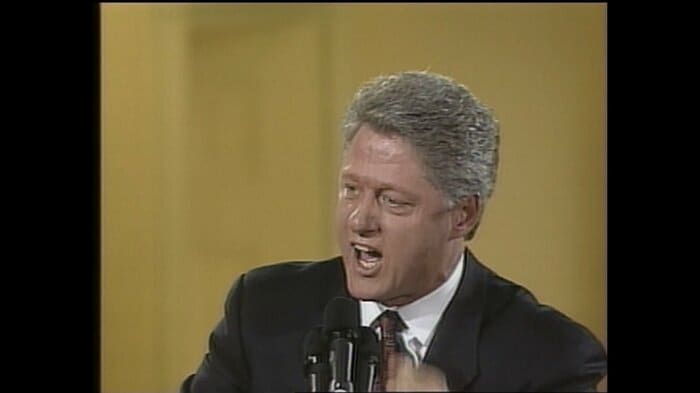

「It’s the economy, stupid!」というスローガンは、1992年の米大統領選で誕生した。

現職のジョージ・H・W・ブッシュ大統領に挑んだアーカンソー州知事ビル・クリントン陣営の選挙参謀、ジェームズ・カービル氏が、事務所の壁に貼り出したとされる一文だ。

冷戦終結や湾岸戦争の勝利という外交的実績を誇るブッシュ大統領だったが、経済政策の誤りから景気後退を招いていた。

カービル氏は戦略を「経済一本」に絞り、「有権者の関心は外交ではなく台所事情にある」と訴え続けた。その結果、クリントン氏が勝利を収めた。以来、「経済を語れ」が米国選挙の鉄則となったのである。

「生活実感への訴え」で再選したトランプ

筆者も、昨年の大統領選でトランプ氏が再選を果たした際、本欄でこう書いた。

「米大統領選は『経済こそが大事なのだ、バカもん!』」

当時、トランプ氏は集会で「(バイデン=ハリス政権の)4年前と比べて生活は良くなったかい?」と聴衆に問いかけ、「ノー!」という大合唱を誘った。そしてこう続けた。「そうだろう。ハリスはこの4年間何もしなかった。食品は値上がりし、ガソリンは高くなり、住宅ローンも払えなくなった。私が戻れば、すべて安くしてみせる。」

このやり取りが会場を沸かせ、選挙戦を制する原動力となった。

一方のハリス陣営は、「独裁者」「現代のヒトラー」「民主主義の破壊者」といったレッテルを貼る攻撃に終始し、生活実感に訴える言葉を欠いた。その結果が、トランプ氏の大差勝利につながったのは言うまでもない。だが今回、トランプ陣営はその“成功の鉄則”を忘れてしまったようだ。

来年には中間選挙が控えている。トランプ共和党は2024年の成功を思い出すだろうか。それとも、今回のように経済を軽視して敗れるのだろうか。次に「経済こそが大事だったのだ、バカもん!」と歯噛みするのは、果たしてどちらの陣営か。

(執筆:ジャーナリスト 木村太郎)