14年7カ月後の“奇跡の再会”

「おかえり」

その言葉を、いつかもう一度言いたかった。

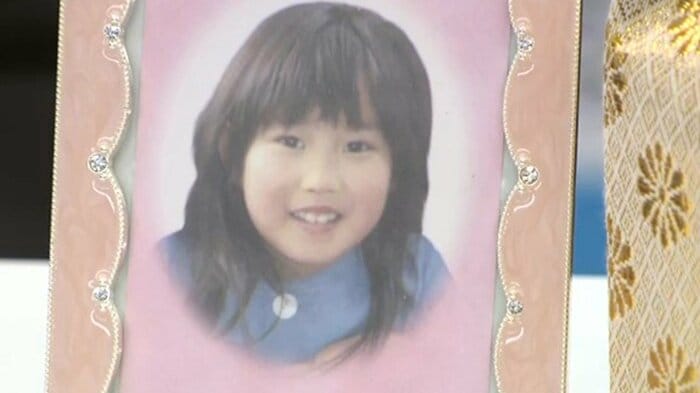

東日本大震災の津波で行方不明となった女の子が、14年7カ月の時を経て家族のもとに帰ってきた。

2023年2月、宮城県南三陸町で建設会社の作業員が見つけた骨の一部。その2年後、DNA鑑定と新たな科学手法「プロテオーム解析」によって、その骨は震災当時6歳だった岩手県山田町の山根捺星さんのものと判明した。

捺星さんの母・千弓さんは、14年間抱き続けた思いをこう語った。

「おかえり、ですよね。帰ってきてくれてありがとう、本当に頑張ったねって…」

「最後に泣かせたのは私だった」

3月11日、あの日の朝。

母の千弓さんは仕事に出かけるため、娘を祖母に預けた。すると捺星さんは、玄関先まで追いかけてきて、「ママ、行かないで」と泣いたという。

母・千弓さん:

「それを私は振り切って仕事に行きました。…最後に、捺星を泣かせてしまった。それがあの子との別れになってしまいました」

その後、地震と津波が襲い、捺星さんと祖母は避難しようとした。しかし、玄関を開けた瞬間に目にした津波に、捺星さんは怯え、家の中に戻ってしまったという。

祖母は一命をとりとめたが、捺星さんの行方は、そこからぷつりと途絶えた。

母・千弓さん:

「もっと一緒にいたかった。たった6年間しか育てられなかった。でも、その6年が、すごく愛おしくて、今もあの子の笑顔を思い出します」

発見された「下あごの骨」DNAと“もうひとつの鑑定”

発見されたのは、骨の一部、それも下あごのほんのかけらだった。

それでも、警察と科学者たちは希望を手放さなかった。DNA鑑定に加え、東北大学大学院の鈴木敏彦准教授らが行ったのが「プロテオーム解析」。

これは、歯に残されたごくわずかなタンパク質の情報から、性別を特定する手法である。

通常、DNAは経年劣化に弱いが、歯の表面を覆う「エナメル質」は極めて硬く、タンパク質が残りやすい。

東北大学大学院歯学研究科 鈴木敏彦准教授:

「この解析で“女性”であることが特定できた。性別がわかるだけでも、身元特定への大きな一歩になる」

「もう諦めていた」突然届いた一本の電話

遺骨が見つかったと聞かされたとき、両親は信じられなかったという。

父・朋紀さん:

「半分もう諦めていたので、電話が来たときは震えが止まりませんでした。最初は嘘かと思って…。本当に素直に喜んだ。見つけてくれた人に感謝したいです」

母・千弓さん:

「夫と2人でそれぞれの電話口で大泣きしました。姿は見えないけれど、また“4人”で暮らしていけるような…そんな気持ちです」

2025年10月、南三陸警察署で遺骨の引き渡しが行われた。家族にとって、それは再会の瞬間だった。

母・千弓さん:

「うれしい気持ち半分、この形でしか帰ってこれなかった寂しさ半分。でも、やっと手元に戻ってきてくれて、本当にありがとう」

「おかえり、捺星」

捺星さんは、自閉症で会話は難しかったという。それでも、「ママ」と呼びかけてくれたこと、楽しそうに笑う姿を今も忘れないと千弓さんは言う。

母・千弓さん:

「声は聞こえないけれど、今も“ママ”って言ってくれてる気がします」

14年7カ月ぶりに、山根家の4人は再びそろった。

「“おかえり”、それだけです。本当に、頑張ったね。帰ってきてくれてありがとう」

それでも、まだ会えない人がいる

今回の身元特定に携わった、宮城県警の検視官は語る。

宮城県警身元不明・行方不明者捜査班長 京野祐也検視官:

「震災からの時間は経ちましたが、まだ6人の身元不明遺体が県内にあります。小さな情報でもいただければ、大きな手がかりになります」

そして鈴木准教授は、こうも話す。

東北大学大学院歯学研究科 鈴木敏彦准教授:

「科学の進歩でできることは確実に増えている。震災だけでなく、災害や事件、戦争など、身元が分からないまま眠る方々にも、この技術は届いていくはずです」

今も待つ誰かのために

14年7カ月という時間を超え、ひとつの家族が再びつながった。

その陰には、科学の力、諦めなかった捜査員、そして「きっと帰ってくる」と信じ続けた家族の思いがあった。

東日本大震災から14年7カ月、ひとつの“ただいま”が叶った。でも、まだ帰れない人たちがいる。

それでも、希望は残されている。