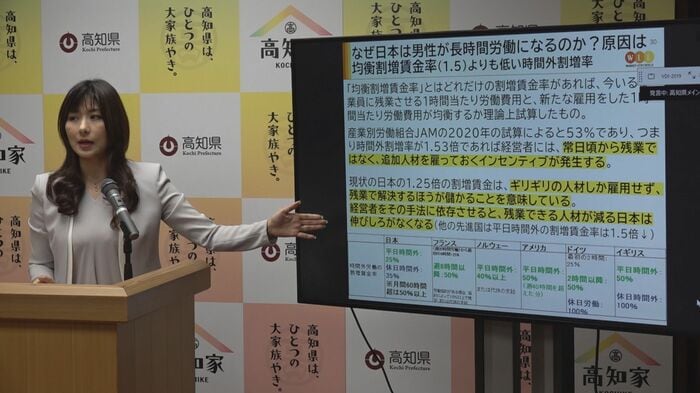

高知県職員の時間外労働(残業)の割増賃金率を来年度1年間、25%から50%に引き上げる条例が14日、議会で可決され成立した。引き上げを条例で定めるのは全国初だという。

残業代の引き上げで、「残業は特別な労働という認識を高め、仕事と家庭の両立に繋げたい」としているが…

「このままでは、“残業代1.5倍”、“ワーク・ライフ・バランス”という言葉が一人歩きしてしまう危険があります」

と警鐘を鳴らすのは、『なぜ、残業はなくならないのか』(祥伝社)などの著書がある“働き方評論家”で千葉商科大学の常見陽平准教授。詳しく話を聞いた。

"残業削減"の罠…サービス残業を防ぐ"仕事のデザイン"を

【千葉商科大学 常見陽平准教授】

『働き方改革の罠』ということが指摘されています。

「労働時間(長時間労働)を是正しましょう」とか「休暇を取りましょう」というのは労働者にとって良いことであるはずです。しかし、その過程で無理をすると、むしろサービス残業を誘発する恐れがあるのです。

また、「無駄な仕事があるでしょ」「効率化していないでしょ」といった意見もあります。しかし、本当にそうなのでしょうか。

効率化が進んでいる中で、さらに頑張ってしまうと、常にアクセル全開で走っている状態になってしまい『労働強化』に繋がってしまいます。

※労働強化とは:従業員の一定の労働時間あたりの仕事量を増やすことや、労働の質を高めることで、成果を上げようとする働き方。短時間に多くの業務をこなすよう求められるので、従業員の負担が増加する。

残業時間を減らすにせよ、業務を効率化するにせよ、まずは具体的に「この仕事をやめましょう」「ここは減らしましょう」「一部をAIや機械に置き換えましょう」と、ひとつひとつ精査していく必要があります。

「ワーク・ライフ・バランス実現のために労働時間を減らしましょう」というだけではなく、まずは現状分析をして戦略を立てる。“仕事のデザイン”が非常に大事です。現場への丸投げでは変わりません。

自治体には“効率化してはいけない”部分がある

皆さん、「無駄な仕事が多い」とか「だらだら残業している」という前提で話していますが、果たしてそうなのでしょうか。

確かに自治体には「なんでこんな仕事があるの?」と見える業務もあります。しかし、実はそれが自治体を維持する上で外してはいけない仕事だったりする。例えば土木など、仮に不十分だった場合に住民たちの生命に危険が及ぶ可能性があるのです。

また、自治体には自然災害リスクや、あまり語られませんが、一部の自治体においては『安全保障リスク』もあります。

「人手が足りない」「お金が足りない」と言って減らして、その結果、“安全安心”が失われてはいけません。

“効率化してはいけない部分がある”ということについて、自覚的であるべきだと思います。

ワーク・ライフ・バランスの裏側にある意図

今、『ワーク・ライフ・バランス』という言葉は、「仕事と生活の調和がとれた状態」といった良いイメージで定着しています。

しかし、政府や自治体の視点から言うならば「労働力不足を補おう」という発想が根底に強く流れており、「育児や介護と両立しないと労働力が減ってしまう」という意図が明確にあるのです。

見落とされがちな“アンペイドワーク”

『ワーク・ライフ・バランス』の『ライフ』の意味は何か。よく「ライフを大切に」などと言われますが、では『ライフ』とは『休み』なのでしょうか。

『ライフ』を完全に自分の時間として、趣味や友人と会ったり、のんびり過ごす人もいるでしょう。

一方で、誰かのための時間…『ライフ=家事・育児・介護など』となっている人も多いと思います。ですが、この場合は必ずしも『ライフ(休み)』ではない。お金の支払われない『アンペイドワーク(無償労働)』をやっているのです。

もちろん、育児や介護は、「子供の成長が見られてよかった」「認知症でケアが大変だったけど親と向き合えてよかった」など豊かな時間だとも言えます。しかしやはりそれは『アンペイドワーク(無償労働)』であり、“ワーク的要素”があるのです。

「ワーク・ライフ・バランス重視だ」と言いつつ、結局、人々がそこで働いているということは、決して、美しい、手放しで喜べる状態ではないということに気付いてほしいと思います。そこには、会社と社会の『動員』の論理があるのです。

“残業代1.5倍” 数字だけを一人歩きさせてはダメ

今、自治体で働きたいという人は減っています。地方公務員は以前ほど人気がなく、内定辞退が相次ぐといったことも起きているのです。

自治体や地方公務員の魅力度を増さなければいけなくなってきている中で、職場環境が改善され、働きやすくなるのは非常に良いことです。

残業代が増額になるのは、ペナルティの要素もあり、仕事の中身を見直す効果が期待されています。“残業代1.5倍”という数字だけが一人歩きすることのないよう、まずは“仕事のデザイン(現状分析)”をしっかりすることと、無理なく少しつずつ減らしていくことが大事だと思います。

(千葉商科大学 常見陽平准教授)

取材:高知さんさんテレビ