「秋」といえばお月見。

「中秋の名月」と呼ばれる1年の中で最も明るくて丸い満月を楽しむ行事で、今年は10月6日にやってくる。

日本の伝統行事「お月見」がいつはじまったのか、そのルーツに迫った。

■街中にあふれる「月見」 過熱する「月見商戦」

日本の伝統行事「お月見」。

「中秋の名月」と呼ばれる1年の中で最も明るくて丸い満月を楽しむ行事で、今年は10月6日にやってくる。

しかし、すでに街中では…

【記者リポート】「ありました!“月見シュー”ですね。“月見”の文字があります。こちらも“月見バーガー”。街中に”月見”が沢山あります」

街中にあふれる沢山の月見の文字!

様々な“月見商戦”が過熱しているが、そもそも「お月見」とはいつ始まったのか?

■月見団子も「関東スタイル」と「関西スタイル」があった

まずは和菓子店に聞いてみることに…

向かったのは、大阪市住之江区にある和菓子店。

店内にはこの季節限定の「月見団子」が。

(Qお団子はまん丸のイメージがあるのですが?)

【幸成堂・前田宗城さん】「そうですね。関西はこういう風な形」

実は、多くの人がイメージする丸い団子は関東スタイルで、関西スタイルはあんこで団子を包んだものだそう。

■江戸時代の絵画に「お月見風景」

一体いつから「お月見」ははじまったのか?

【幸成堂 前田宗城さん】「僕の知る限りは江戸時代と聞いています」

江戸時代にはすでに「お月見」が行われていたという。

確かに、江戸時代の絵を見てみると…おなじみの「団子」と…空には「満月」。

また、ススキらしきものも!

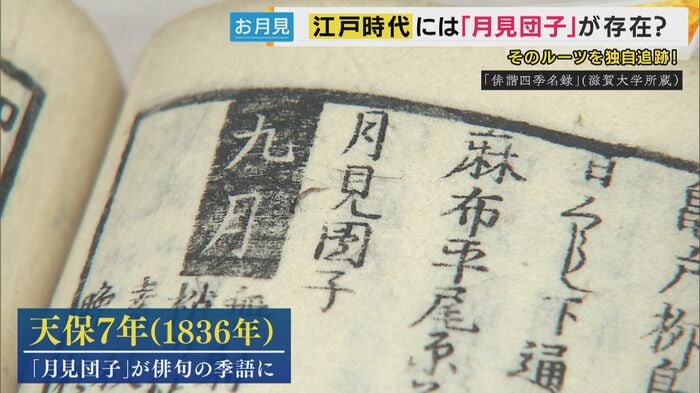

■「月見団子」は古くから季語にも 江戸時代には「お月見」の行事があった

さらに、大阪府の生菓子共同組合から有力な情報が…

【大阪府生菓子協同組合】「天保7年に月見団子と記載されている本がありますよ」

実際にその書籍を見るため、取材班は滋賀県へ…

【滋賀大学図書情報課・川田裕希係長】「ここに“月見団子”という記載があります。俳句のことが書かれている本で、おそらく「季語」のことが書かれている本だと思います」

(Q:何月の季語?)

【滋賀大学図書情報課・川田裕希係長】「8月(旧暦)の季語として記載されています」

天保7年には、「月見団子」という言葉が俳句の季語になっていたのだ。

時をさかのぼることおよそ200年。江戸時代には「お月見」という行事が存在していたことは間違いなさそうだ。

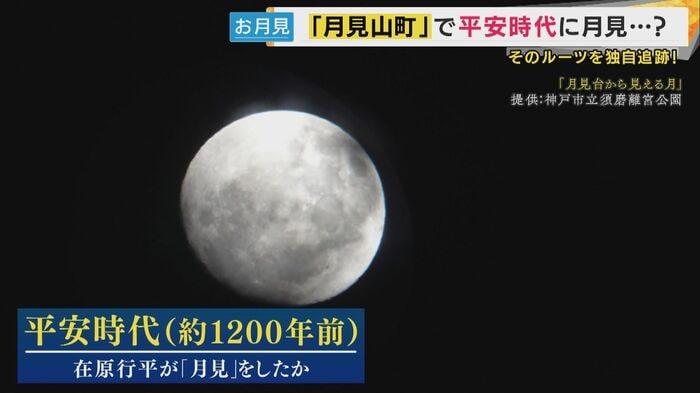

■「月見」の地名を訪ねると…

江戸時代より前の可能性もあるのでは?真相を探るため、次に取材班が向かったのは…

神戸市須磨区の『月見山』町。この近くの公園にヒントがきっとあるはず!

(Q:お月見に関するルーツをたどっているんですが…)

【神戸市立須磨離宮公園・金広慎二園長】「平安時代に在原行平が、月を眺めたというエピソードがあります」

平安時代の歌人・在原行平が「お月見」をしていたという新たな情報が!

月を眺めていたという「月見台」という場所を案内してもらうと…

【神戸市立須磨離宮公園・金広慎二園長】「ここに在原行平のゆかりの松があったと。このあたりで月見をしていたと…」

およそ1200年前の平安時代、都から左遷された行平が京の都を懐かしんで「月見」をしていたという。

【神戸市立須磨離宮公園・金広慎二園長】「(在原行平は)源氏物語のモデルになった方だという風に聞いている。在原業平のお兄さん」

なんと、行平は源氏物語のモデルとされた人物だったのだ。

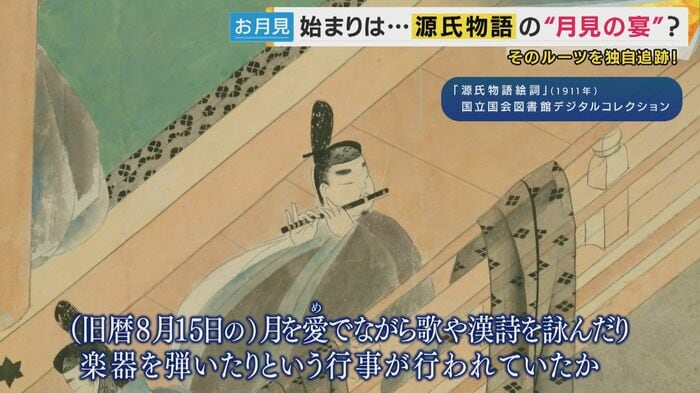

■源氏物語に答えはあるか?!

月見山でのヒントを頼りに取材班が向かったのは、京都府宇治市にある博物館。

(Q:ここはどんなところですか?)

【宇治市源氏物語ミュージアム学芸員・坪内淳仁さん】「源氏物語をテーマにした博物館になります」

館内には、作中に登場する、薫の君が月に照らされた女性をみて恋に落ちるシーンが再現されている。

なんだか期待も高まる中、お月見のルーツについてたずねてみると…

【宇治市源氏物語ミュージアム学芸員・坪内淳仁さん】「(源氏物語の)「鈴虫」という巻きの所に“月見の宴”が天皇主催のものとしてやる予定だったんだけども、この時は中止になったという記述がある」

(Q:“月見の宴”というキーワードが作中で出てくる?)

【宇治市源氏物語ミュージアム学芸員・坪内淳仁さん】「そうですね」

■源氏物語に“月見の宴”

今からおよそ1000年前に書かれた源氏物語の中に“月見の宴”とよばれる行事の記載があった。

【宇治市源氏物語ミュージアム学芸員・坪内淳仁さん】「8月15日(旧暦)の月を愛でながら歌を詠んだり漢詩を詠んだり楽器を弾いたりということが行われていたのかなと」

しかし恒例行事としてすでに定着していたようで、ルーツはもっと前にさかのぼる必要があるという。

【宇治市源氏物語ミュージアム学芸員・坪内淳仁さん】「もともと月を見て”と愛でていうのは中国が発祥だったと思うので」

(Q:ルーツは中国になる可能性もある?)

【宇治市源氏物語ミュージアム学芸員・坪内淳仁さん】「そうですね、その辺はお調べください(笑)」

■お月見のルーツは“遣唐使” 中国から持ち帰り、1200年前から広まった

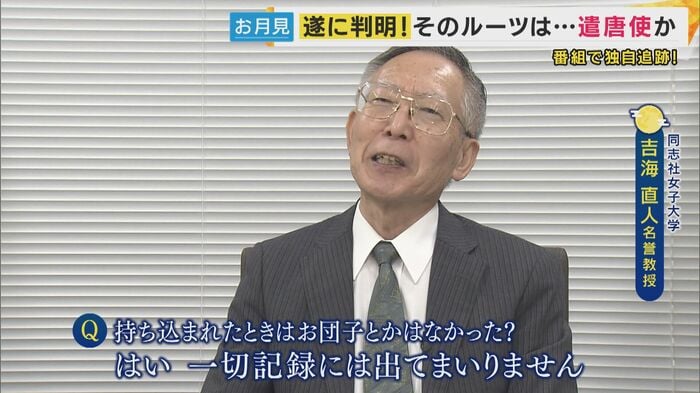

ならばと取材班が向かったのは、中国文化にも詳しい同志社女子大学の吉海先生。

(Qお月見のルーツは何ですか?)

【同志社女子大学・吉海直人名誉教授】「遣唐使を中国に送っていた時に、中国の文化として日本に入ってきました」

ついにたどり着いたお月見のルーツ!

それは、遣唐使が中国から持ち帰り、およそ1200年前に当時の天皇らが始め、貴族の間に広まったというのだ。

そして気になる質問をぶつけてみた。

(Q持ち込まれたときはお団子とかはなかった?)

【同志社女子大学・吉海直人名誉教授】「はい、一切記録には出てまいりません。宮中の遊びは詩歌管弦。その中には“団子食べた”とか“ススキがあった”とかは一切かかれていません。たぶん団子食べるようになったのは江戸中期くらいじゃないかな」

■たどり着いた「お月見」の真実。お団子はいつから?!

番組の独自の調査で分かった「お月見」のルーツとは…。

それは遣唐使が中国から日本に持ち込み、平安時代に貴族の文化として浸透。

そして江戸時代に庶民の文化となっていく中で、今のような団子を食べる形になったのではないかということだった。

ことしのお月見は、いにしえのロマンに思いを馳せながら団子を食べてみてはどうだろうか。

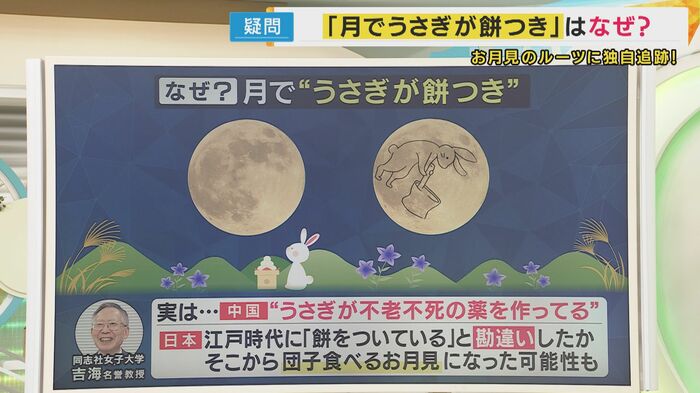

■『ウサギが月でお餅をついている』例えられるようになった経緯は

月と言えば、日本では、『ウサギが月でお餅をついている』などと例える。ではなぜお餅をついているのか、専門家に聞いた。

同志社女子大学の吉開名誉教授によると、実は中国ではこの月の柄が、「ウサギが不老不死の薬を作っている」ように見えているのだそう。

日本では、江戸時代に入って「これは餅をついているんじゃないか」と誰かが勘違いしたのではないか、そこから「団子を食べるお月見になった」可能性があるとのことだった。

【エッセイスト・犬山紙子さん】「もしかすると江戸時代、お餅を売るために、わざと勘違いしたのかもしれませんね」

【大阪大学大学院・安田洋祐教授】「江戸時代のマーケティング手法かもしれないですね。我々はルーツを知らなくてお月見をしていますし、十五夜とかを愛でています。それはそれで、本当に根づいている文化っていう感じがしていいかもしれないですね」

(関西テレビ「newsランナー」2025年9月23日放送)