ふるさと納税を仲介するポータルサイトのポイント付与サービスが2025年10月から禁止され、9月は駆け込み寄付の増加が予想されている。こうした中、返礼品の新たな魅力向上に知恵をしぼる自治体も出てきた。

改めて…「ふるさと納税」の仕組み

今や全国で1兆円を超える規模となっているふるさと納税。まず、ふるさと納税とはどういうものかを改めて簡単に説明する。

始まったのは2008年、自分のふるさとや、応援したい自治体に寄付ができるという趣旨でスタートした。

たとえば、5万円寄付したとする。その礼として、自治体が地元の特産品などを寄付金の30%以内で返礼品を返す。30%であれば1万5000円相当となる。

そして寄付金の上限額から2000円を引いた分、この場合は4万8000円が所得税や住民税から控除される。税金が戻ってくるのだ。

つまり実質2000円で返礼品がもらえるわけだ。

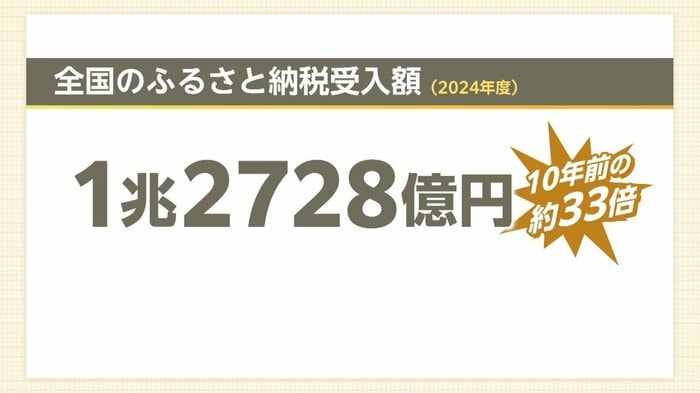

10年前の約33倍 1兆2728億円に

総務省の資料によると、昨年度(2024年度)のふるさと納税の全国の受入額は1兆2728億円、10年前の(2014年の389億円に比べ)約33倍に伸びている。

では、どのような返礼品が人気なのか具体的な自治体の例をみてみよう。ふるさと納税のポータルサイト「さとふる」の今年(2025年)上半期ランキングによれば、佐賀県の自治体の1位は唐津市の「老舗肉屋の特上ハンバーグ10個1万3000円」。全国版ランキングで7位、九州&沖縄版では1位を獲得している人気の返礼品だ。

昨年度の佐賀県全体の受入額は363億円。この額から返礼品や経費を差し引いた50%あまりが自治体の様々な事業に使われていて、今や欠かせない財源になっているのだ。

ただ物価高騰の影響などで返礼品の人気の傾向に変化が出ている。さとふるの今年の上半期ランキングではボックスティッシュが2位。日用品がベスト3に入るのは初めてだという。

“二重のお得感”がなくなる

今や欠かせない財源になっているふるさと納税。そのルールが2025年10月から変更される。

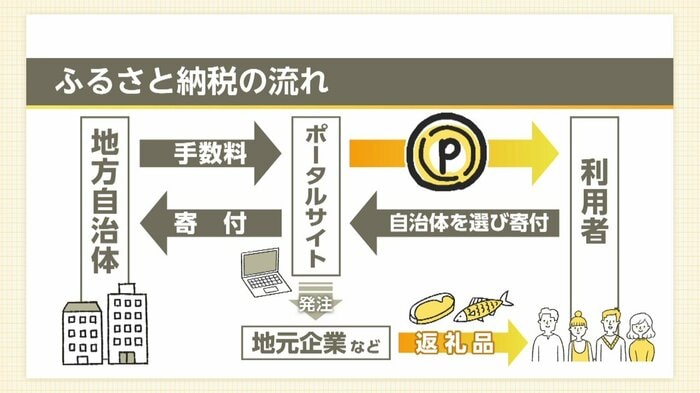

ふるさと納税をしたい人は、「さとふる」や「ふるなび」といったポータルサイトを利用して、お目当ての自治体やその返礼品を選び寄付する。寄付金はその自治体に入るが、同時に返礼品を扱う地元企業などに発注され、寄付者の元に特産品などが届く。

これまでは、返礼品の他にポータルサイトによっては、独自のポイントなどが還元されていた。言わば二重のお得感があったわけだ。

しかし総務省はこのポイントを10月から禁止にするというルールの変更を行う。

ポイント禁止で“駆け込み需要”も?

その理由は何なのか?

総務省としては、ポイント付与による競争の加熱で、ふるさと納税の本来の趣旨が薄らいでいること、ポイント分の費用は自治体が手数料として実質負担していて、その分、自治体で使われるべき金が減っていると見ているようだ。

ポイントの禁止を前に、ふるさと納税の“駆け込み需要”も増えるのではないかとの見方もある。

街頭インタビュー:

(ポイントが)9月末で終わるんですよね、そうしたら9月中に探そうかなと思います

新たな返礼品 知恵をしぼる自治体も

安定した寄付を確保するために自治体も知恵をしぼっている。佐賀・伊万里市では、恒例の梨まつりの会場で、その場でふるさと納税として特産品のナシを購入できる取り組みを初めて実施した。

伊万里市財政課ふるさと応援係 太田美鈴係長:

やはり伊万里を見ていただきたい、来ていただきたい、というきっかけになりうると今回やってみて思いましたので、可能であればこういう取り組み、ナシだけに限らず、伊万里ブランド様々なものでやっていけたらチャレンジしたいと思います

自治体と共同で返礼品の企画・開発に取り組んでいる「さとふる」の担当者は今後について次のように話す。

さとふる経営戦略室広報グループ 坂上実来子さん:

寄付者の方が応援したい、この地域を知りたいと思えるような工夫ですとか、お礼品の魅力強化と言ったところが求められると考えております。具体的には食や工芸に加えて地域の文化や自然を楽しめるような体験型のお礼品は寄付者の関心を引きやすく実際に観光や交流にもつながる可能性もございます。単なる1度きりの寄付ではなくて、地域との関係作りにもつながる点で今後重要になってくると考えております

返礼品の新たな魅力の開発は、“地域を応援したい”という気持ちで寄付をする「ふるさと納税」の本来の在り方を再認識するひとつの機会なのかもしれない。