福島にとってもう一つの「2011年」-新潟・福島豪雨。2011年7月、福島県只見町では4日間の雨量が711ミリを記録し、平年の2.5カ月分の雨が降った。福島県内で1人が行方不明、500を超える住宅が被災し、JR只見線が寸断されるなど大きな傷跡を残した。被災地では復旧が進んだものの、この先への懸念はぬぐいきれていない。

同じ被害にあったら…もう終わり

新潟・福島豪雨で、只見川沿いに位置する福島県金山町西谷地区では、地区全体の4割を超える23棟の建物が被災した。

この地区に住む武藤孝子さん(77)の家も泥に飲み込まれた。「家の外に出たら、後ろからすごい音が聞こえた。急いで走って避難先の家に着いたら、そこの橋げたに当たった水が逆流して、あと2秒遅かったらそれに飲まれて亡くなっていたのではないかな」と当時を振り返る。

いまもまだ残る豪雨の傷跡…満足な休息もとらず4カ月にもわたり続いた自宅の復旧作業のなか、過労で倒れ医療機関に運ばれたこともあった。費用も2800万円にものぼった。武藤さんは「この間のような被害にまた遭ったら、もう終わり。私はあの川の中に多分飛び込むと思う」と、今後同じような災害が起きたら、心も体も耐えられないと話す。

進まぬ整備に募る不安

武藤さんはいま、夫の勝弘さん(83)と2人暮らし。非常用の持ち出し袋を用意するなどして災害に備えるものの、この地区には未だ「解決できていない問題」があるという。

只見川沿いに積まれた土のうには、ところどころ隙間ができていた。勝弘さんは「中途半端になっている。こんなのやっていたって、なんの足しにもならないと思う」と話す。

福島県が整備を計画している只見川の堤防は、用地の確保などが順調に進まず、西谷地区では着工に至っていない。住民の7割近くを65歳以上の高齢者が占める西谷地区、ハード面の整備は住民にとっての命綱だ。武藤勝弘さんは「集落で西谷が一番ひどかったけど、西谷が一番遅い。この上の越川はあらかたできているのだから。一日でも早く、本工事に着工してもらわないと安心安全ではいられない」と語った。

激甚化する中どこまで想定するか

年々激しさを増す大雨被害。進んだ復旧も、「これから先」に耐えられるかは不透明だ。

新潟・福島豪雨で3つの橋梁が流失したJR只見線は90億円あまりをかけて復旧し、2022年10月に全線再開となった。

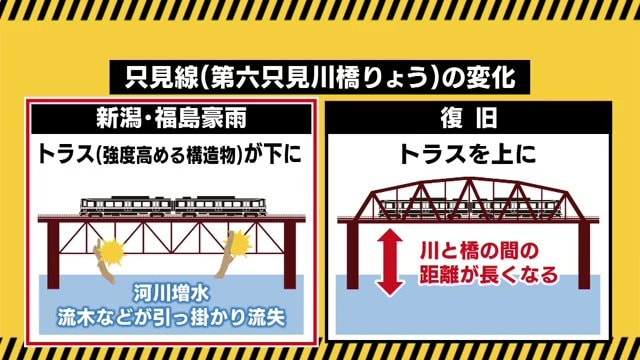

福島県只見線管理事務所の羽生宏史所長は「昔の第六只見川橋梁については、トラス構造と言われている部分が線路の下側にあったが、新しい橋梁は、線路の上側にトラス構造ができている」と説明する。

三角形を組み合わせた「トラス」と呼ばれる構造は、軽い材料で強度を高められるため大きな建造物に使われるが、2011年には増水した川から流れてきた流木などがこの構造物に引っかかるような形で橋が流失。「トラス」を上に持ってきて川と橋の間の距離を長くした。

同じような災害に耐えるべく復旧を進めたが、今後どこまでの被害を想定した対応をすべきかは大きな検討課題だ。

羽生所長は「土砂災害や河川の増水、リスクが増大している。構造物を作るとなると、かなりの金額が予想されるので、費用対効果を見極めながら検討している」と話した。

再びの自然災害 豪雪被害

被害から15年目。只見線はまた「自然災害」に悩まされた。2025年2月に福島県の会津地方を襲った記録的な大雪により、只見線沿線で雪崩が発生し、一部区間では3カ月に及び運転がストップ。只見駅で降りる乗客の約9割が観光客だというこの路線。ゴールデンウィークにも復旧が間に合わなかったのは大きな痛手となった。

只見町インフォメーションセンター(観光案内所)目黒典子さんは「只見線が走っている・いないでは、大きく違う。また線路が落ちるのではないかという不安はあるし、そうなったら立ち直れるのかという不安もある」と話した。

防災マイスターの提言

全国でも被災地の復旧・復興は同規模の災害にしっかり耐えられるようにすることが基本の考え方だと思うが、災害は年々厳しくなっている。

東京大学大学院の客員教授で防災マイスターの松尾一郎さんは「地球温暖化もあり、気温は上昇し海水温も上がっている。天候が不安定になると土砂降りになる。線状降水帯や特別警報がすぐに気象庁から発表される状況で、”車で移動中の人が巻き込まれることが”熊本や秋田、山形で起こっている。明日は、私たちかもしれない。どうすればいいか、話し合うことなどが必要」と話した。

(福島テレビ)