2025年7月30日、ロシア・カムチャッカ半島付近で発生した地震による津波警報。東日本大震災の津波で甚大な被害を受けた福島県沿岸部は、再び避難を強いられた。あれから14年、震源が遠い津波への対応に自治体も住民も戸惑いを見せた。

過去の経験を教訓に

福島県浪江町の居酒屋で働く舛倉美津枝さんは、津波警報が発表された時、店で仕込みの最中だった。「防災無線で避難の呼びかけがあり、一度体験しているのにここで仕事しているのは、危険だろうと避難した」と桝倉さんは話す。

東日本大震災から2カ月後の2011年5月。防護服に身を包んだ舛倉さんは、変わり果てたふるさとに立っていた。津波にのまれて亡くなった姉が大好きだった歌を流して歩くと、見つかったのは傷だらけの姉の車。舛倉さんの母親は今も見つかっていない。

実感のない地震 揺らぐ判断

そして再び経験した津波警報。舛倉さんは高台にある知人の家に避難した。舛倉さんは「二度と同じことを繰り返したくないから、とにかく高台に逃げれば、それに越したことはないだろうということで避難した」と話す。

一方、今回は遠地津波の「判断」の難しさがあったという。「近くで地震があったわけではないので、判断が難しかった」と非難に迷いがあったと桝倉さんは語る。

その後、舛倉さんは、まだ津波警報が出ていた午後3時半すぎ、国道6号近くの自宅へと戻った。「自宅は高いところにある。海も一望できるので。だから戻った。もし低いところだったら戻らなかったかもしれません」と桝倉さんは話す。

駅利用者の情報伝達に課題

判断に悩んだのは住民だけではない。

JR常磐線が走る福島県楢葉町。津波警報発表時、JRとの災害協定に基づき停止した列車に残された人の避難誘導はスムーズに進んだものの、当時、Jヴィレッジで開催されていた高校サッカーインターハイの関係者や観客に混乱が生じていたことは想定外だった。

楢葉町くらし安全対策課の山内紀生さんは「災害当日は特に大きな混乱はなかったが、後日運休を知らずにJヴィレッジ駅構内で長時間待っていて帰宅困難になったという声があった。取りこぼしがないように、関係機関と情報連携、強化していく必要がある」と語る。

対策本部立ち上げに課題

今回の警報をめぐっては、行政も対応を迫られる場面が多くあった。

福島県の地域防災計画で、災害対策本部の立ち上げは地震の揺れを大きな判断基準としていて、津波の基準だけを見ると本部の立ち上げに値するのは「大津波警報」となっている。

しかし今回、基準に値する地震は無かったものの、福島県の沿岸で観測される津波は徐々に高くなり避難指示が長期化する恐れもあったことなどから、警報の発表から約7時間後に、前倒しで災害対策本部を設置した。

この対応をめぐり福島県の内堀知事は「今のままの災害対策本部等の発動体制で良いのか、これをしっかり県として検証し、今後どういったかたちでよりよくしていくことができるのかを今指示をしている」と語った。

自治体も判断に悩む

東日本大震災後、福島県内で「津波警報」が出されたのは2016年の福島県沖地震のみで、震源が遠い地震での「警報」の経験はなかった。

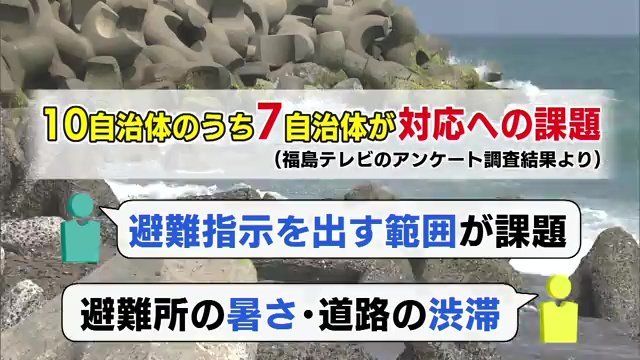

福島テレビが沿岸の10の自治体にアンケートを行ったところ、7の自治体が今回の対応への課題を挙げていて「避難指示を出す範囲」「避難所の暑さ」などに頭を悩ませていることがわかった。

防災マイスターの提言

染み付いた避難意識と、揺らいでしまった判断。頭を悩ませたのは、住民だけではない。新たな課題とどう向き合うのか、疑問を投げかけられた津波警報対応だった。

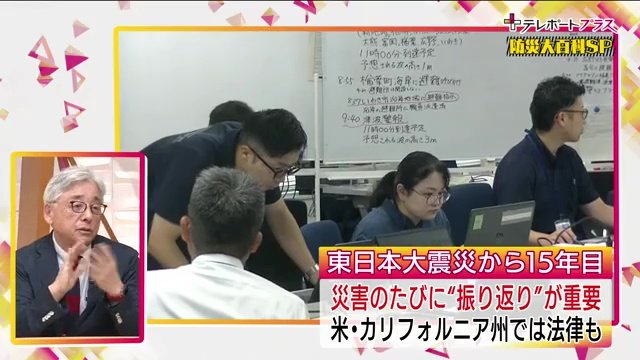

東京大学大学院の客員教授で防災マイスターの松尾一郎さんは「「災害はそれぞれで被害の様相は異なる。だから災害の振り返りは必須。アメリカでは、これをAARといってカリフォルニア州では法律で90日以内に振り返りを行い、制度の見直しや改善に結びつけている。先日 福島県といわき市で遠地津波の振り返りを実施した。振り返りは、行政であったり自治会であったり実施形態は様々。まずはやって次の防災対応に生かすこと」と話す。

また「遠地津波は、3~4年周期で起こっている。福島にとって、太平洋沖合で起こる近地の地震津波も20年から50年周期で発生する。また国の想定では、東日本大震災でまだ割れ残っている北側の日本海溝沿いの地震や茨城県沖合の巨大地震がいつ起こってもおかしくない状態。1分以上揺れたら津波が来ると思って、逃げる。命を守る」と語った。

(福島テレビ)