年商300億円企業が長崎県北松浦郡佐々町にある。「佐々木冷菓」はアイスと冷凍食品の卸売りに特化した企業だ。単なる物流にとどまらない、メーカーと消費者をつなぐ独自の「売れる仕組み作り」で成長を遂げる企業の戦略に迫る。

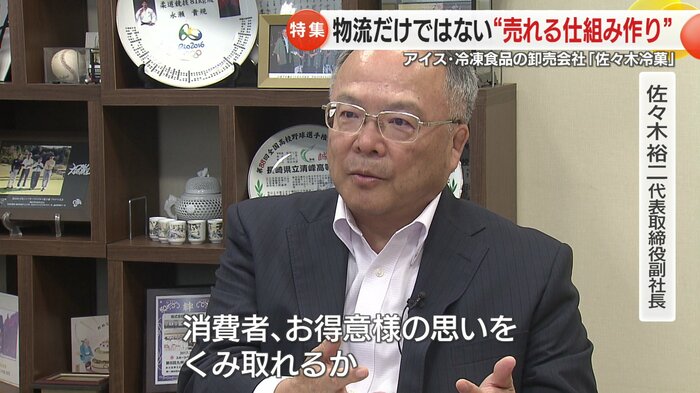

思いをくみ取り、商品を伝えたい

佐々町に本社を置く「佐々木冷菓」は、アイスと冷凍食品の卸売りに特化した企業だ。

九州全域を280台の冷凍トラックでカバーし、特にアイスは九州トップクラスのシェアを誇る。単なる物流だけではなく、メーカーと消費者をつなぐ独自の「売れる仕組み作り」に焦点を当て、年商300億円を達成している。

2025年3月末、新作を好きなだけ試食できる催しが開かれた。大手メーカー20社が夏の新商品を持ち寄り、消費者と販売業者の反応を見る場だ。

「チョコが充実していて大満足。とてもおいしかった」と、一般参加者は笑顔を見せる。

メーカー、販売業者、消費者の三者が直接交流する会を開いているのが、中間に位置する卸売り業者の「佐々木冷菓」だ。佐々木副社長は「消費者、お得意様の思いをいかにくみ取れるか。メーカーが作る“思いが入った商品”を、私たちの思いを含めて消費者に伝えたい」と語る。

商品補充だけにとどまらない企業努力

本来、卸売業者はスーパーマーケットなどに商品を届け、納品するまでが一般的だが、佐々木冷菓は店舗によっては配送担当者が「アイス販売コーナー」の陳列やPRを全て任されている。

種類や価格帯の幅が広く新商品も多いアイスは「売れるラインナップ作り」が売り上げ増の鍵になる。佐々木冷菓は売り場を熟知する配送担当者が「勘」を働かせることで、レイアウトや商品構成を決め、売り上げアップに貢献している。

本社では営業担当者がメーカーとの商談会を行っていた。「パッケージだけでは伝わらない部分はPOPを特別に作って訴求していこう」など、売り上げを伸ばすためのアイデアを積極的に出し、マーケティング戦略に関わっている。

チャンスロスを減らす「現場の勘」

梅雨明け後は売上が通常の3〜4倍に急増するため、売れるタイミングに品切れしてしまう「チャンスロス」を減らす独自システムも導入した。

商品を発注するのは、店員ではなく佐々木冷菓の配送スタッフだ。

配送スタッフが天気や気温、地域の客層から、必要な商品の種類と数を決定し、データを本部に送信。商品を管理する倉庫ではそのデータをもとに必要な商品だけをピッキングして送り出す。今までは店舗に並べる2倍近くの商品を積み込み、店に着いてから納品する商品を探していたため、配送スタッフの負担も大きく、時間もかかっていた。このシステムの導入により作業の時短と効率化、さらには商品の劣化を防ぐことも実現した。数字だけでは見えてこない、肌で感じる担当者の「勘」が活かされているのだ。

ピンチをチャンスに!大規模な物流改革

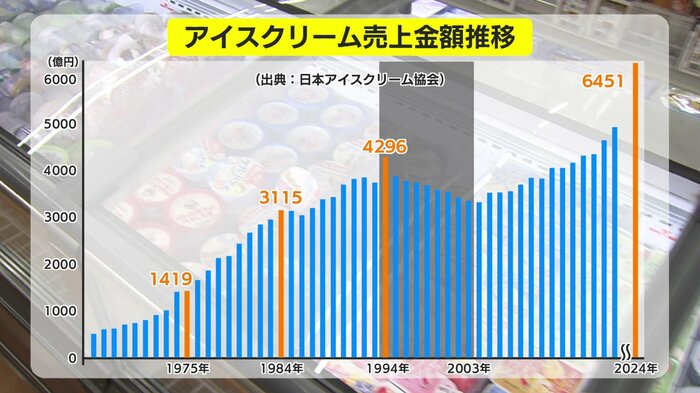

アイスは現在6000億円を超える成長市場だが、1994年からの10年は不遇の時代だった。

コンビニスイーツの急成長でアイス市場は約1000億円縮小し、多くの企業が倒産する中、佐々木冷菓は社運をかけた大規模な物流改革を進めた。

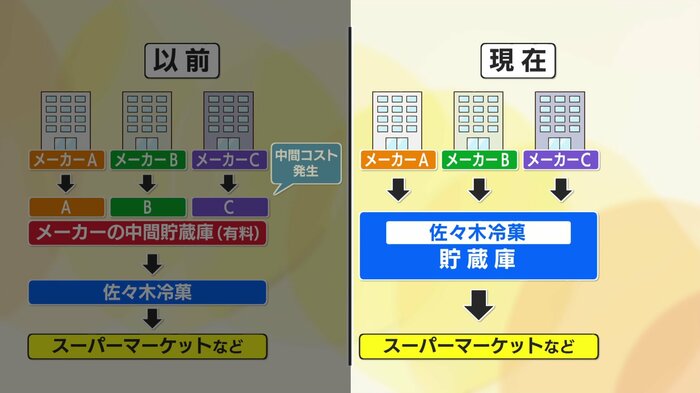

これまでの商品貯蔵は別の企業が運営する有料の貯蔵庫を利用していたため中間コストがかかっていた。そこで佐々木冷菓は自社で巨大貯蔵庫を建設したのだ。各メーカーの商品を一括管理することでコスト削減と安定供給を実現。その後アイス市場の復活とともに規模を拡大し、年商は20年前の3.5倍の300億円に成長した。

佐々木裕二代表取締役副社長は「チャンスがあれば東へ関西へ行きたい。地元に根付いた貢献をすることで、当面の目標は400億、10年後には500億を目指している」と意欲を示す。

業界の物流のあり方を変えた佐々木冷菓。現在は人材確保にも力を入れ、若い世代への認知を目標に、ラジオ出演や大学との連携で卸売り業の魅力を発信している。

(テレビ長崎)