1972年の沖縄返還の際、アメリカと秘密交渉にあたり核兵器の持ちこみに関する「密約」の作成に関わった、福井・越前市出身で国際政治学者の若泉敬氏。亡くなる2年前に書かれた遺書が、戦後80年にあたり、所有していた福井県内の男性から沖縄県公文書館に寄贈される。遺書には、若泉氏が自ら命を絶つまで抱き続けた自責の念がつづられていた。

アメリカとの“核密約”により沖縄返還が実現

戦後80年にあたる2025年6月、沖縄県では慰霊の日の式典が営まれた。

伊良波小6年・城間一歩輝さん:

「一年に一度だけおばあちゃんが歌う。『うんじゅん わんにん 艦砲ぬ くぇーぬくさー』沖縄戦の激しい艦砲射撃でけがをして生き残った人のことを『艦砲射撃の食べ残し』ということを知り、悲しくなった」

沖縄の住民を巻き込み、20万人もの命が失われたアメリカ軍と日本軍の地上戦。その沖縄戦から80年を迎えた今も、米軍基地が集中する沖縄では大きな負担が続いている。

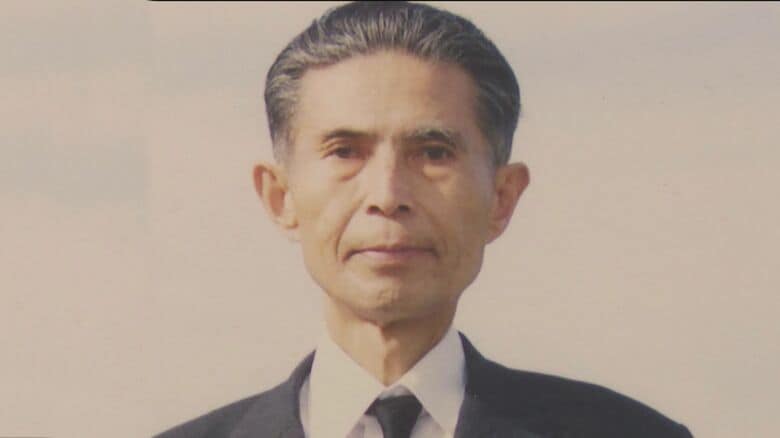

終戦から27年間、米軍の統治下に置かれていた沖縄は1972年5月15日、日本へと返還された。当時の佐藤栄作首相の密使として、外務省とは別にアメリカと秘密交渉にあたり沖縄返還を実現させたのが、国際政治学者の若泉敬だ。

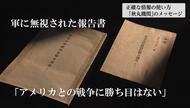

ただ若泉はその後、自身の著書の中で、アメリカ側と有事の際には核兵器を再び持ち込むことを認めるという「密約」があったことを明かしている。

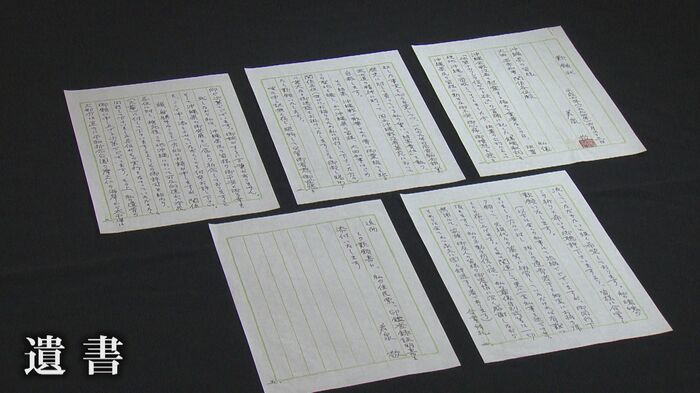

沖縄に対し抱き続けた自責の念をしたためた遺書

この「密約」に関わったことに対し、強い自責の念を抱えていた若泉は、1994年6月23日の沖縄慰霊の日に合わせ、沖縄の人々への思いをしたためている。

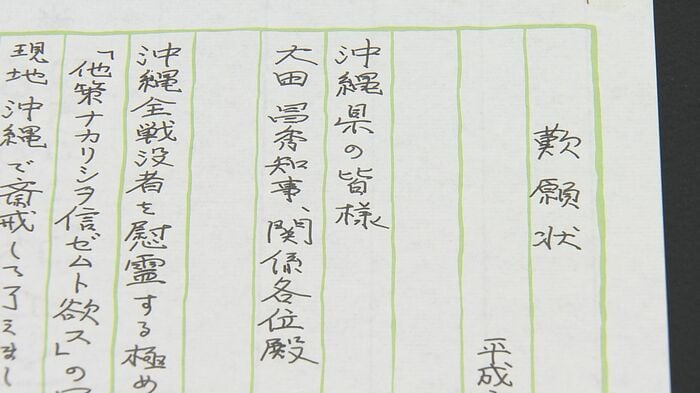

これは「嘆願状」と題された遺書で、謝罪の言葉が散りばめられている。

『お詫びするに言葉がありません。沖縄県民の皆様のご平安とご多幸を、そして沖縄県のご発展を心底より祈念しております』(嘆願状より)

若泉が沖縄の人々に宛てて書いたこの遺書は、これまで県内の男性が保管していたが、戦後80年の節目に本来行きつくべきところへ届けたいと沖縄県へ申し出たことから、寄贈することが決まった。

寄贈の仲介を担当する越前市の文化県都推進課・奥谷博之さんは「沖縄返還に関わり、これでよかったのかという色んな思いがあったと思う。苦悩の結果が嘆願状に表れている」と話す。

自宅で命を絶った若泉氏、教え子が墓前に

『歴史に対して背負っている私の重い結果責任を執り、国立沖縄戦没者墓苑において、自裁します』(嘆願状より)

この日、若泉によると「まだやるべきことがある」と天の啓示があり自裁を思いとどまったが、自責の念が消えることはなく、2年後、自宅で自ら命を絶った。

越前市文化県都推進課の奥谷さんは「若泉さんは、福井の地方都市から世界の第一線で活躍した人物。地方の人物でも世界で活躍できることをこの資料を通じて分かってもらうとともに、世界平和や世界に置ける日本の状況を考えてもらうきっかけになれば」と話す。

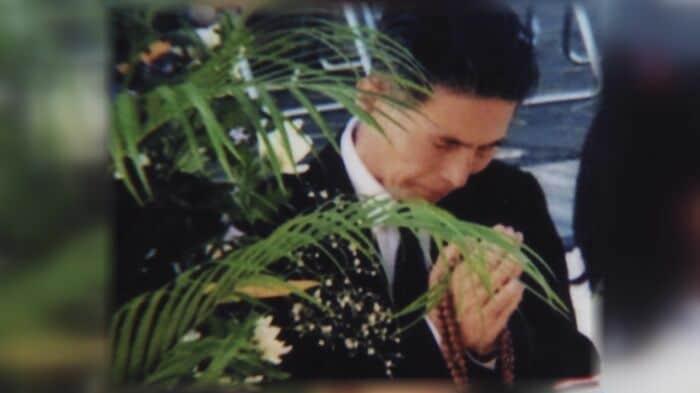

2025年7月、30回忌を迎えた若泉の命日。鯖江市にある若泉の墓前には、若泉が教授を務めた大学の教え子らが集まった。

そのうちの一人、中川芳男さんが恩師の思い出を語ってくれた。

京都産業大学同窓会 福井県支部・中川芳男さん:

「若泉さんに『中川くん、世界で有名な政治家でも大統領でもいい、会いたい人はいないか、会わせてやるよ、誰かいいなさい』と言われたが、とても言えなかった」

忙しい中でも学生を気にかけていたのは“世界に目を向けてほしい”というメッセージだったのではと振り返ります。

中川さんは「世界平和という問題に対し、人のつながりをもって問題を解決して欲しいという考えがあったのではないか」と若泉の教えに思いを巡らせる。

恩師が残した言葉は、今なお教え子の心に刻まれている。

若泉の嘆願状は9月末以降、沖縄の公文書館へ寄贈される。