被爆80年となった2025年、長崎を舞台にした新たな小説「Garden 8月9日の父を探して」が出版された。被爆した父親の足跡を息子がたどるストーリーで、「庭」が象徴的に登場する。戦後生まれの私たちに“想像することの大切さ”を教える作品だ。

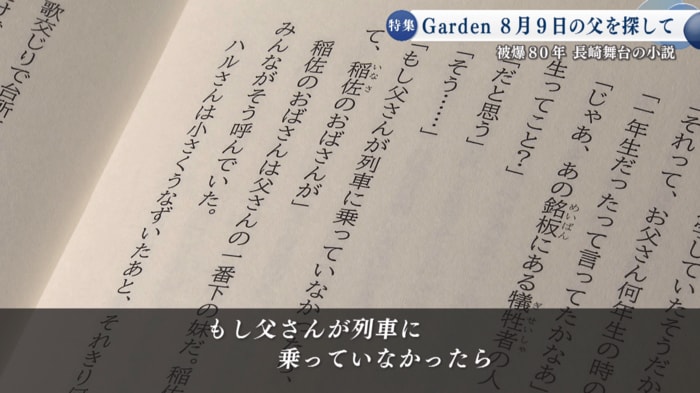

もし父さんが列車に乗っていなかったら

「原爆の落ちた日は父さん掃除当番だったんだけど、当番さぼって列車に飛び乗ったから助かったって。そのころ隣町の長与に疎開していて学校へは列車で通学していたそうだから」

「もし父さんが列車に乗っていなかったら僕も生まれていなかったって」

「Garden 8月9日の父を探して」は、“長崎原爆”をテーマにした小説だ。

主人公は被爆二世の男性で、父親は旧制県立瓊浦中学校の1年生だった12歳のときに“あの日”を迎える。

きのこ雲

「1945年8月9日午前11時02分 長崎市で原爆さく裂」

瓊浦中学は爆心地から800mにあり、学校にいた61人の生徒や教職員などはほぼ全員が亡くなったが、父親は難を逃れた。掃除当番を友人に代わってもらい、一足早く列車に乗り自宅がある長与に向かっていたからだった。

非常に真面目だった父親がなぜそんな行動をとったのか。

主人公が長崎に帰省し、資料を調べたり同級生から話を聞いたりして、当時の父親の考えを読み解いていく中で物語は展開される。

記憶を刻むための“物語の力”

作者は、北海道函館市に住む森越智子さんだ。

森越さんは長崎を取材で4回訪れ、被爆体験記集いわゆる「黒本」を読み込んだ上で、約80冊の資料にもあたりながら4年かけて執筆した。

「記憶の継承というのはすでに私たちの手に委ねられているわけだが、委ねられた手から大切な記憶がこぼれてしまわないようにするには、やっぱり“物語の力“を借りたかった。物語には大切な記憶をしっかり心に刻む力があるのではないかと思う」と語る。

本は、児童書を扱う東京の童心社から出版された。森越さんの編集を担当する橋口英二郎さんのエピソードが作品誕生のきっかけになった。橋口さんの父も長崎の被爆者で、瓊浦中学校に通っていたのだ。

橋口さんは「声高に平和だとか被爆者だということを語らずに、たまたま被爆した一人の長崎の人間としてその後も淡々と生きた。そういう生き方をしている人たちの方が僕にとってはぐっとくるというか。父の生き方もその中の一つ」と話す。

子供たちに平和の大切さを伝える“バトン”をつなぐ

日本では戦時中、戦意高揚のプロパガンダとして紙芝居が作られた。

戦後に創立した童心社は、子供の文化を守ろうと平和と命の大切さを伝える紙芝居や絵本を数多く出版してきた。

そして戦後80年となった2025年、広島、長崎、沖縄を舞台にした3つの作品を世に出した。被爆体験や本土決戦を描いた作品を通じて、子供達に戦争の悲惨さと平和の大切さを感じてほしいと願ったからだ。

橋口さんは「被爆二世だが、二世ということを意識して生きてきたことが全くといっていいほどない。平和のためにと声を高くして何かを行動に移すのではなくて、子供のための本作りの中で何かできることをしようと思って、できる限りのことはしてきた流れの中に、今回の“Garden”が位置づけられる」と語る。

森越さんは「物語の力をとても信じているので、もしもそれが私だったら、その“もしも”をバトンのようにつないでいくことが、実はそれが唯一戦争を抑止する力になるのではないかと思っている」と話す。

想像力の大切さ

「七十年、花も咲かずに実もならないといわれた被爆地に、初めて小さな緑を見つけたとき、父さんは自分も生きていけるとそう思った。遺された命を引き継ぎ、あの庭とともに父さんはこの町で生きた」

埋もれた被爆体験を緻密な取材で物語に仕上げた「Garden」は、私たちに想像力の大切さを伝える。

作者の森越智子さんからメッセージが届いた。

「原爆によって受けた心と体の傷は、それを語る人にも、語らない人にも、等しく大きな苦しみを与え続けます。その苦しみを抱えながら、私たちに命をつないでくださった被爆者の皆様に、心から敬意と尊敬の意を表します。皆様の思いを確かに私たちが次世代へ引き継ぎます」

(テレビ長崎)