プレスリリース配信元:学校法人 日本教育財団

AI、IoT、ロボット/ゲーム、CG…関西で唯一の「情報系」新大学『大阪国際工科専門職大学』は、卒業生である木口佳南氏らの研究グループによる研究結果の論文「大規模言語モデルと知識グラフを用いたアルツハイマー病のマルチモーダル統合解析」が、情報工学分野において世界的に権威ある学術誌「IEEE ACCESS」に掲載されたことをお知らせいたします。

本研究は、本学、中部大学、United Arab Emirates大学(UAE)による国際連携の成果であり、複数の独立したデータ群を患者IDに依存せずに統合し、病態メカニズムに関する新たな仮説を抽出できた点で、学術的・社会的意義が極めて高いと評価されています。

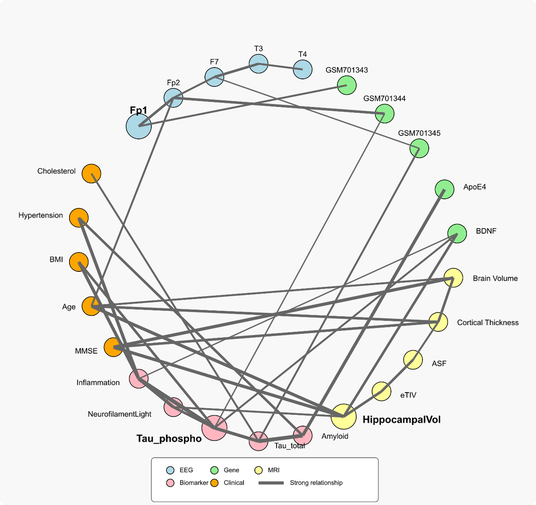

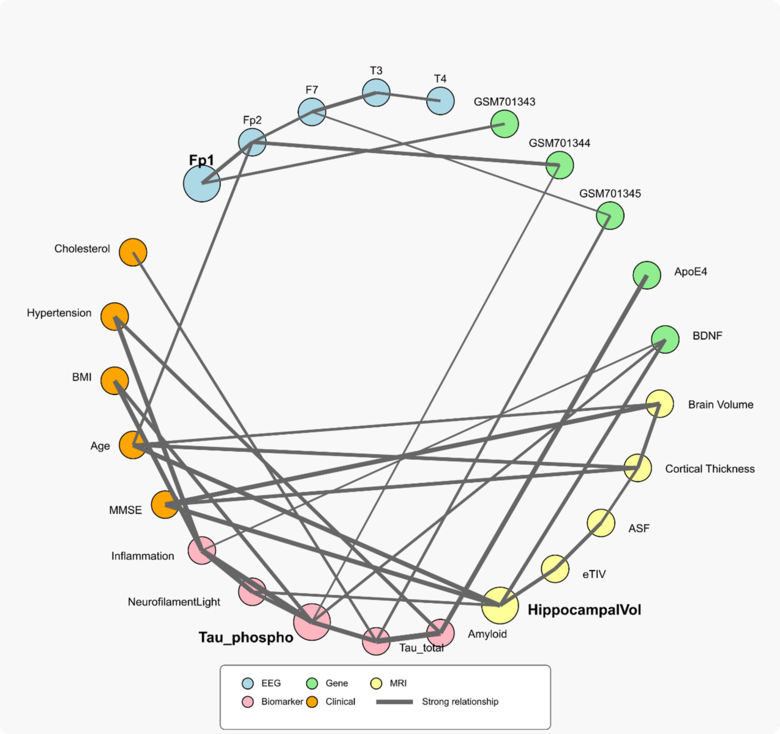

図.アルツハイマー病の5つの異なるモダリティ(データの種類)から選ばれた、統計的に有意な特徴を表現したマルチモーダルデータのナレッジグラフ。(FIGURE3, K. Kiguchi, Y. Tu, K. Ajito, F. Alnajjar, K. Murase: Multi-Modal Integration Analysis of AD Using LLMs and Knowledge Graphs, IEEE ACCESS VOLUME 13, 2025, 113718- 113735)

■IEEE ACCESとは

IEEE ACCESSは、世界最大の電気・電子工学分野の専門家組織であるIEEE(アイトリプルイー:米国電気電子学会)が発行する、査読付きのオープンアクセス学術誌です。電気・電子工学および情報科学全般にわたる幅広い分野の論文を掲載し、世界中の研究者や技術者が自由にアクセスできるため、学術研究の迅速な発展に貢献しています。

■研究の背景と目的

アルツハイマー病(AD)は、記憶力や思考力が徐々に低下していく進行性の疾患です。その発症や進行には、脳の形態変化、特定のタンパク質の異常蓄積、遺伝子発現、脳の電気活動など、多様な生体変化が複雑に関係しています。しかし、これらの異なる種類のデータは、従来、個別の研究チームによって独立して解析されることが多く、病気の「全体像を統合的に理解する」ことが困難でした。本研究は、このデータ断片化の課題に対し、最先端のAI技術を駆使して、包括的な解析を可能にする新しいアプローチを提案しました。

■研究の方法

以下の5種類のデータを用い、それぞれ色分けして相関を示すナレッジグラフを作成しました。線が太いほど、相関が高いことを示します。

・黄色:MRI(脳の写真)

・水色:EEG(脳の電気の活動)

・ピンク:血液などのたんぱく質のデータ

・緑:遺伝子のデータ

・オレンジ:年齢や病気の情報

これらのデータをグラフ化し、「どの情報がどの情報と関連性が高いか」を線でつなぎました。そのグラフをAIの大規模言語モデル(LLM)に解析させ、新たな仮説を生成しました。

■新しい発見

1.メタボリックリスクと脳内炎症・タウタンパク質異常の関連性

太りすぎや高血圧などのメタボリックリスクが体内の炎症を引き起こし、それが脳内のタウタンパク質異常に悪影響を与える可能性を示唆する有意な相関パターンを発見しました(相関の強さ r>0.6, 偶然である確率 p<0.001)。

2.脳の前頭葉活動と特定遺伝子の関連性

脳の前頭葉における電気活動(EEG)と、特定の遺伝子(GSM701343/344)の発現との間に中等度の相関(r=0.42-0.58)があることを発見しました。

3.脳構造と機能低下の並行関係

脳の構造的変化(MRIによる脳萎縮)と機能的低下(EEGによる電気活動の弱まり)が並行して進行していることを明確に示しました。

これらの知見は、従来の単一モダリティ解析では得られなかったものであり、アルツハイマー病の複雑な病態理解を大きく深化させるものです。

■本研究の社会的意義 認知症研究への新たな貢献

本研究の最も画期的な点は、AIの大規模言語モデル(LLM)とナレッジグラフ(Knowledge Graph:構造化した知識)を組み合わせることで、従来は実現困難だったマルチモーダルな疾患メカニズムの解析を可能にし、病気のメカニズムに関する新たなヒントを見出すことに成功した点です。医療×AI×データ統合という観点から、認知症研究の新たな方向性を示した点で、学術的・社会的意義は非常に高いといえます。

■著者コメント

木口 佳南 氏(大阪国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科 AI戦略コース 卒)

本研究は卒業研究として4年生から始めたものですが、研究当初はアルツハイマー病予測モデルの構築を目指していました。しかし、LLMの特性を活かすことで、今までにない独自性のある研究ができるのではないかと考え、ナレッジグラフと合わせてアプローチを転換しました。その結果、新たな示唆を得ることができ、人生初の論文でIEEEという権威ある学会のジャーナルに採択されたことに、感慨深い気持ちでいっぱいです。大学で培った技術力とアイデア力が研究に大いに活かされたと感じています。本学で様々な企画をサービスやシステム開発に落とし込む経験を重ねたからこそ、この成長がありました。今後も研究活動を続け、ビジネスと研究の両面で評価される人間を目指します。

村瀬 一之 名誉教授(大阪国際工科専門職大学)

学部生の卒業研究がIEEE ACCESSという国際的な学術誌に掲載されたことを、指導教員として大変嬉しく思います。木口さんの独創的なアイデア「断片的なデータセット間をLLMを使いグラフで統合し、仮説をLLMに提案させる」は、現在のAI研究の潮流を捉えた優れた着想でした。学生が独創的なアイデアを持つことの価値を認識する一方で、それを学術的成果に結実させるための継続的な指導体制の重要性を再確認しました。学生たちには、このような成功体験に奮起して、主体的に研究に取り組んでほしいと思います。

味戸 克裕 学部長(大阪国際工科専門職大学)

本学学生を中心とした研究成果が、国際学術論文誌IEEE ACCESSに掲載されましたことを大変嬉しく思います。本研究は、アルツハイマー病という社会的に極めて重要な疾患に対し、LLMとナレッジグラフを用いた新たな統合分析手法を提案した点で、方法論的にも学術的にも意義深いものです。学生が主導してこのような先進的な研究に取り組み、国際的な査読を経て成果を発信できたことを、指導教員として誇りに思います。本研究で構築した統合分析フレームワークは、アルツハイマー病のみならず、他の神経疾患や複雑疾患の病態解明にも応用可能です。今後もこの知見を教育にも活かし、AIとライフサイエンスの融合領域において、次世代研究者の育成を強化していきます。

屠 芸豪 助教(中部大学)

今回の研究がIEEE Access学術論文誌に掲載されたことを大変嬉しく思っております。本研究では、アルツハイマー病研究における新しいマルチモーダル統合フレームワークを提案し、LLMとナレッジグラフを活用することで、データの断片化という課題を克服できる可能性を示しました。従来のマルチモーダル解析では、患者ごとの一致したデータが不可欠ですが、それを得ることは容易ではありません。本研究では、LLMと知識グラフを活用することで、断片化されたデータセットからでも検証可能な仮説を導く新しいアプローチを提示しました。本研究がAIを活用したバイオメディカル研究のさらなる発展につながることを期待しております。

Fady Alnajjar 教授(United Arab Emirates大学)

この出版は、アルツハイマー病研究におけるデータの断片化に取り組む上で、重要なマイルストーンとなります。我々が、従来マルチモーダルの研究を制限してきた完璧なアライメントを必要とせずに、異種データセットから意味のある洞察を引き出すことが可能であることを実証したことに最も興奮しています。新規パスウェイの発見は、我々のアプローチを検証し、革新的な計算手法が従来の分析では見逃されかねないパターンを明らかにできることを示しています。長期的には、このアプローチがプレシジョン・メディシンのツールキットの標準的なツールとなり、世界中の研究者が断片化されたデータをより有効に活用し、アルツハイマー病やその他の複雑な疾患の発見を加速させる一助となることを願っています。

■論文情報

タイトル: Multi-modal Integration Analysis of Alzheimer's Disease Using Large Language Models and Knowledge Graphs 著者: Kanan Kiguchi¹, Yunhao Tu², Katsuhiro Ajito¹, Fady Alnajjar³, Kazuyuki Murase¹ (¹大阪国際工科専門職大学、²中部大学、³United Arab Emirates大学) 掲載誌: IEEE ACCESS 巻・ページ: Vol. 13, pp. 113718-113735 (2025) DOI: http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3582853 論文リンク: https://ieeexplore.ieee.org/document/11048782 (オープンアクセス、無料でダウンロード可能)

■大阪国際工科専門職大学

International Professional University of Technology in Osaka

関西で唯一※の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の 実践的な新大学として、文部科学省より設置が認可され2021 年4月に開学。世界のICT・デジタルコンテンツ業界と連携した先進的な実践教育で、グローバルに活躍できる高度デジタル人材・DX人材を輩出します。大阪駅前の校舎には、AIやVR、モーションキャプチャーをはじめとした最先端のソフト・ハードを導入。

元東京大学総長の吉川弘之学長、大阪大学特任教授で“AI×ロボット”の世界的権威の浅田稔副学長が牽引する指導陣には、各専門分野で高い実績をあげる研究者教員に加え、パナソニック、NTT、三菱電機、任天堂、カプコン、ドワンゴなど業界トップ企業・グローバル企業出身の実務家教員がそろい、これからの産業界や社会のニーズに応える高度な実践力や応用力が身につきます。

※2024年3月時点の「AI・IoT・ロボット」「ゲーム・CG」の専門職大学として

(文部科学省HP「専門職大学等一覧」より)

●情報工学科:AI戦略コース、IoTシステムコース、ロボット開発コース

●デジタルエンタテインメント学科:ゲームプロデュースコース、CGアニメーションコース

*見学・相談は毎日実施しています(日曜・祝日除く)

詳細は本学WEBサイトにてご確認ください。

https://www.iput.ac.jp/osaka

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。