シリーズでお送りしている「戦後80年」企画。

約3000人が犠牲になった北海道空襲について伝える。

悲惨な空襲の記憶を未来に紡ぐ取り組みを取材した。

本別町での被害と背景

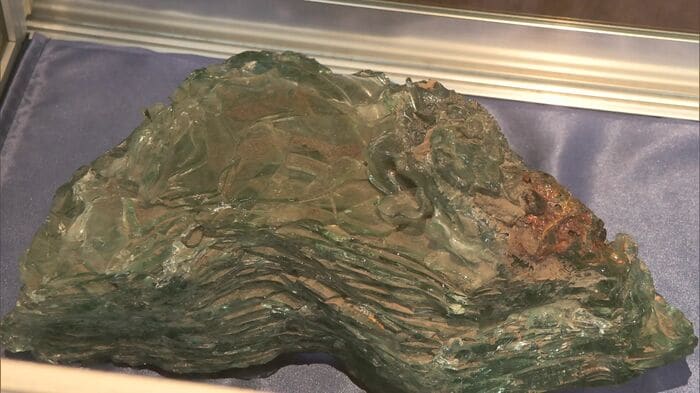

緑色の層が折り重なる、石のような塊。

熱で変形して固まった住宅のガラスだ。

第二次世界大戦末期、アメリカ軍の空襲により大きな被害を受けた北海道本別町で、当時の惨状を伝える企画展が開かれている。

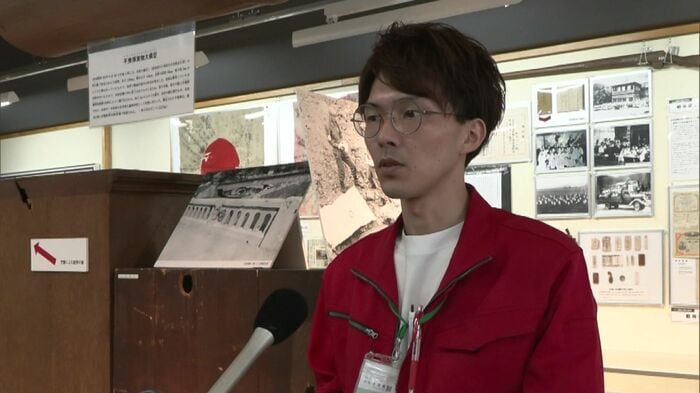

「どんなことが起こったのか知らないままにせず、少しでもいいので知ってほしい。これから平和な日常をどうやって続けていけばいいのか、考えるきっかけになれば」(本別町歴史民俗資料館 永末透威さん)

80年前の7月14日から15日にかけて北海道各地でアメリカ軍の空襲が行われ、室蘭市や釧路市など軍需産業の拠点を中心に約3000人が犠牲となった。

北海道東部の本別町でも40人が死亡し、約280戸の家屋が全焼するなど十勝地方最大の被害を受けた。

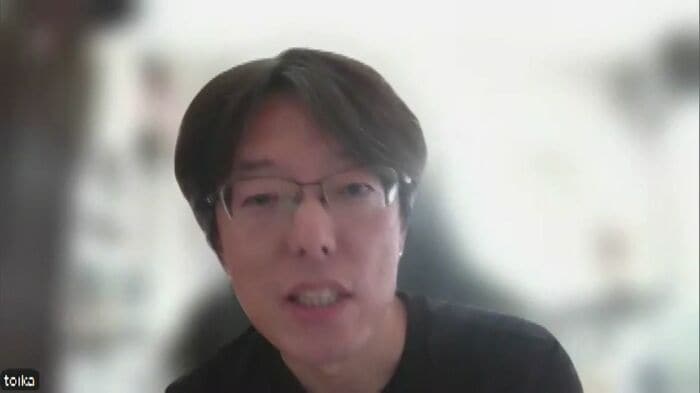

近現代史に詳しい専門家は、その背景について。

「アメリカ側の勝利は決定的だったが、最終的に上陸作戦なども見据えて航空戦力をたたくという狙いがあったと考えられる」(北海道大学大学院 及川琢英研究員)

軍都・旭川市への空襲

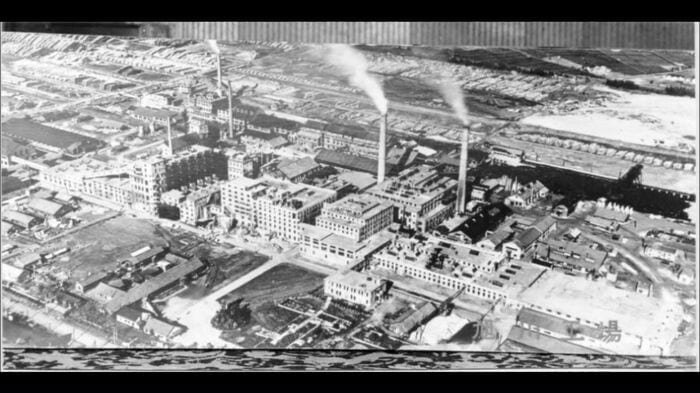

当時、陸軍の第七師団が置かれ軍都と呼ばれていた旭川市も空襲を受けた。

「部屋の布団はまだ敷きっぱなし、朝7時なので。布団に潜った。弟たちの小便臭い寝床に隠れた」(旭川市で空襲を体験した 柴山進さん)

柴山進さん、92歳。当時12歳で、自宅で空襲にあった。

今もあの日の光景が脳裏に焼き付いて離れない。

「朝に空襲があり、爆音が聞こえて『おや、大変だぞ』と。窓から外を見たら飛行機が下りてきて中をのぞいた」(柴山さん)

体験を次の世代へ

7月15日の空襲で軍の基地や製紙工場、国鉄の機関区などが大きな被害を受けた。

当時を知る柴山さんは自身の体験を書きとめ、次の世代に伝える活動をしている。

「戦争は絶対にだめだという気持ちを、そのままつかみ取ってくれればありがたい。92歳の体験者が、こと細やかに伝えるのは大変。若い人がもっと自覚して、運動を広げてくれれば」(柴山さん)

80年前、大勢の人が犠牲となった北海道空襲。

悲劇をどう語り継いでいくのか、模索が続いている。