戦後80年、語り継ぐ「幻の戦闘機」 愛南町に眠る紫電改の物語

今年80回目の終戦記念日を迎える日本。

愛媛県愛南町に国内で唯一現存する「戦争の記録」があることをご存じだろうか。

それが戦時中に実際に使われ撃墜された一機の戦闘機「紫電改」。貴重な「遺産」は、忘れてはならない戦争の記憶を私たちに語りかけてくれる。

日本の航空技術の到達点

テレビ愛媛は戦後80年の今年、松山市内の高校生と一緒に戦争体験者から貴重な話を伺い、記録にまとめるプロジェクトを進めている。

戦争体験者 白石功さん:

「『紫電改』っていう飛行機、見たことあるかなぁ。御荘、南レクにあるの知ってる?あんまり知らんか」

『紫電改』

高校生にとっては初めて聞く名前だったようだ。

愛南町の馬瀬山公園にある「紫電改展示館」。

案内してくれるのは、地元出身で長らく展示館の館長を務める永元一広さん。展示館の中央に静かに佇むのが旧日本海軍の戦闘機「紫電改」だ。

紫電改の全容

展示館の中央に静かに佇む紫電改は、全長9.34メートル、幅11.99メートルの姿を今に伝えている。太平洋戦争末期の1944年以降、わずか400機のみが生産されたこの戦闘機は、当時の日本の航空技術の最高峰と言われた。

最大の特長は「自動空戦フラップ」と呼ばれる装置だ。

戦争末期には熟練パイロットが戦死し、経験の浅いパイロットでも敵の攻撃をかわせるよう高い旋回能力が求められた。

「パイロットは旋回するときに小回りを利かそうと思ったら、このフラップの角度を変えるわけなんです。経験の浅いパイロットにとったらすごく難しい操作なので、それをこの紫電改は自動制御できる」と永元館長は説明する。

最新式の「誉エンジン」

エンジンも当時最新式の「誉(ほまれ)エンジン」を搭載。

永元館長:

「当時としては米軍機並みの2000馬力級のエンジン。零戦がその半分の大体1000馬力級のエンジンだったんですよ」

時速620キロで大空を駆け抜けた紫電改は、20ミリ機銃4門と通常の戦闘機の2倍の重武装でアメリカ軍の戦闘機を迎え撃った。

海底からの発見

なぜこの貴重な戦闘機が愛南町に残されているのか。

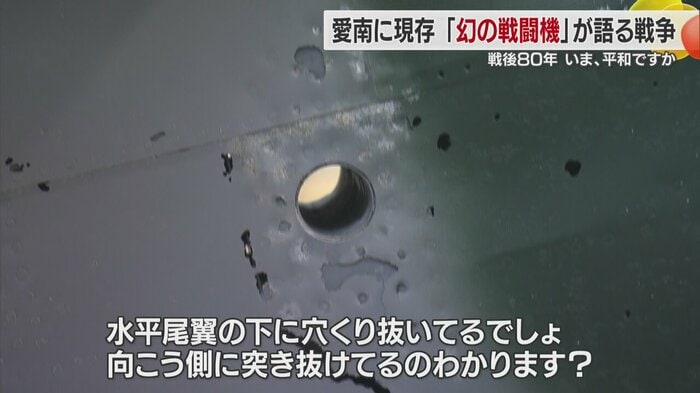

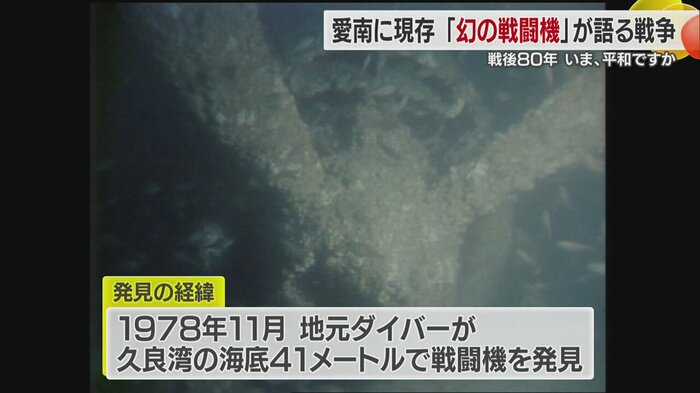

その理由は1978年にさかのぼる。

1978年11月、愛南町の久良湾に潜っていた地元ダイバーが海底41メートルの地点で偶然、戦闘機のようなものを発見した。調査の結果、1945年7月24日に豊後水道上空でアメリカ軍と交戦し帰還しなかった6機の紫電改のうちの1機と判明したのだ。

「うちの紫電改が国内に1機しかないっていうその珍しさよりも、一番の魅力は実戦参加機だということです」と永元館長は語る。「昭和20年の7月24日の豊後水道上空戦で参加した1機であるってとこまでストーリーがわかってる」

愛媛県は遺族や関係者らの要望を受け、発見の翌年に引き揚げを実施。「久良湾の方へ機首を向けて『恒久平和』を願って、この馬瀬山公園で永久保存してくださいっていうことで現在に至った」と永元館長は経緯を説明する。

1980年の展示開始から現在までに180万人を超える人々が展示館を訪れている。

松山と「剣部隊」のつながり

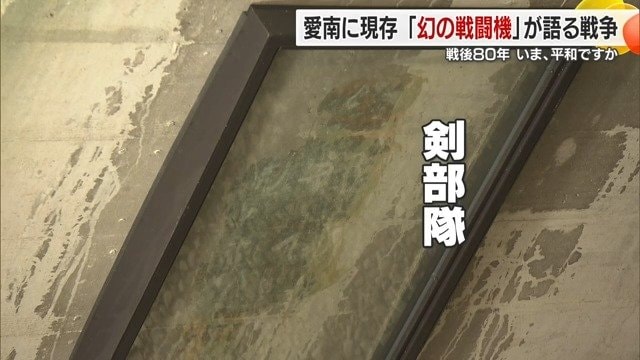

紫電改は松山市にもゆかりがある。紫電改が配備された343航空隊、通称「剣部隊」は1944年12月から一時期、松山海軍航空基地(現在の松山空港)に配置されていた。

「343航空隊、紫電改の部隊っていうのは西日本の制空権を取り戻すっていうことで結成された部隊」と永元館長。

現在も空港近くには空襲から機体を守るために作られた掩体壕が残り、壁には「剣部隊」の文字も確認できる。

老朽化と保存の課題

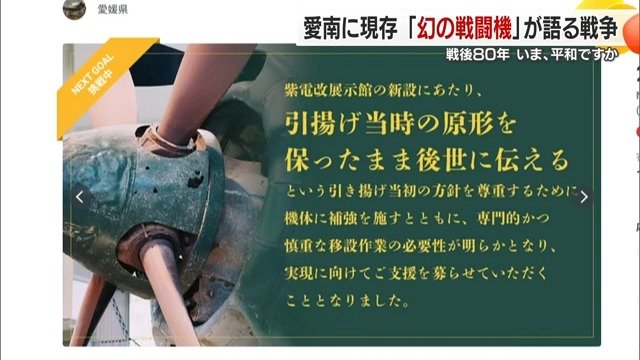

引き揚げから46年。紫電改展示館は建物の老朽化を受け、来年度のオープンを目指して建て替え工事が進められている。しかし、機体の移設には大きな問題が浮上した。

「引き上げ当時の原型を残したまま後世に伝えるためには機体への影響を最小限に抑える慎重な移設作業が必要不可欠」と中村知事は記者会見で説明した。老朽化した機体を損傷せずに移動させるには多額の費用がかかることが判明したのだ。

県は7月からふるさと納税型のクラウドファンディングを開始。3800万円の目標額に対し、現在75%を超える2900万円あまりの寄付が集まっている。

「今回のクラウドファンディングは平和を考えるきっかけにしていただきたい。戦争を知る世代は本当になくなりつつあります。その悲惨な歴史を後世に伝えていくのは今を生きる我々の責務」と中村知事は訴える。

7月25日、愛南町の紫電改は独自の翼の形状や高性能エンジンなどが評価され、国内で13例目となる「重要航空遺産」に認定された。戦後80年の節目を迎える今年、身近に残る戦争の記録と向き合い、平和について考えてみたい。