福岡市動物園が、ミャンマーから4頭のゾウを迎え入れて2025年7月30日でちょうど1年になる。残念ながら4頭のうち1頭が死ぬという悲しい出来事もあったが、それでも喜びも多い1年だった。ゾウの飼育を担当する、通称「ゾウ班」を追った。

“3頭三様” 福岡ですくすく育つゾウ

福岡市動物園。朝礼が終わると早速、エサの準備に取りかかる。動物園の動物のなかで最も量を食べるのは当然、ゾウだ。野菜や果物などが、軽トラックいっぱいに積み込まれる。ゾウの展示時間は決められていて、扉が開くとゾウたちは「待ってました」とばかりに獣舎の外へ。朝食の時間だ。

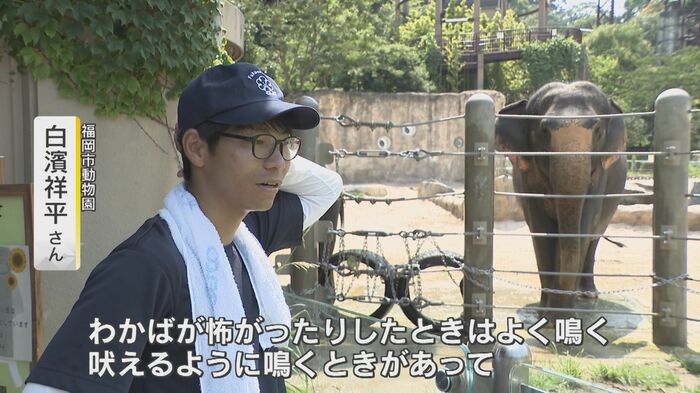

「ゾウって野生では、メスは特に群れで暮らしているので、飼育員としては、その群れの一員になるよう、あなたたちの『仲間だよ』という思いを伝えるよう心がけている」と話すのは白濱祥平さん。ゾウ来園時からリーダーを任されている。いろいろなことがあったものの、あっという間の1年だったという。

親子の2頭。母親の『ゆずは』は、現在23歳。子ども思いの良き母親だ。水浴びが大好きな子ゾウの『わかば』は4歳だ。白濱さんによると、わかばが何かに怖がったりすると、ゆずはが吠えるように鳴いて落ち着かせることもあるという。この1年でゆずはは800キロ増加し2900キロに。わかばは600キロ増加し1500キロになった。元気よく育っている。

「ゾウは、4歳くらいから離乳が始まるといわれていますが、わかばは不安になったときとかは、よく母親のおっぱいをくわえて、飲んでいる仕草が見られます」と白濱さんは話す。

そして、もう1頭。オスの『あお』は15歳。穏やかな性格で恥ずかしがり屋さんだが、人間が好きなようで、カメラを見つけては柵の隙間から顔を近づけてくる。

運動量減少で肥満予防の対策も必要

「ゾウさん大好き」「おっきい~」。ゾウは子どもたちに大人気だ。燥ぐ子どもたちの声援を受けつつ、夢中にエサを食べる3頭。その間、飼育員は手分けして宿舎の掃除を行う。

食事が終わると、坂道を登りながら、のんびりと砂浴び。これは直射日光や寄生虫から身を守るためにやる行動だ。この1年間、ずっとゾウを見てきた飼育員は、ゾウの習性から 1頭1頭のクセや特徴までを飼育員は把握しなければならないという。

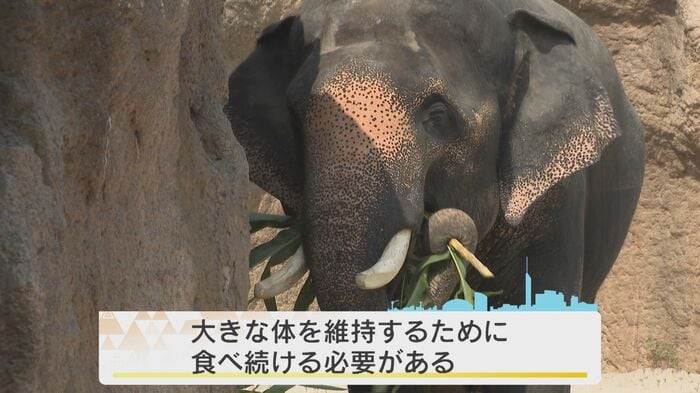

1日の大半の時間を食事に費やすゾウ。野菜や果物、そして草…。その量は、1日になんと100キロ。巨体維持のため、食べ続ける必要があるのだ。そのため飼育員はエサの準備に追われることもしばしば。動物園で飼育されていると野生動物より運動量が少なくなるので肥満予防のための対策も必要になる。

以前はサイ担当だった笠志帆さん。「ゾウはとても賢い生き物なので、飼育は難しいと思うことが多い。頭や体を使わせるために、エサを隠したり、高い所に吊るしたりして、長い時間をかけて探索させるなどしている」と苦労を話す。

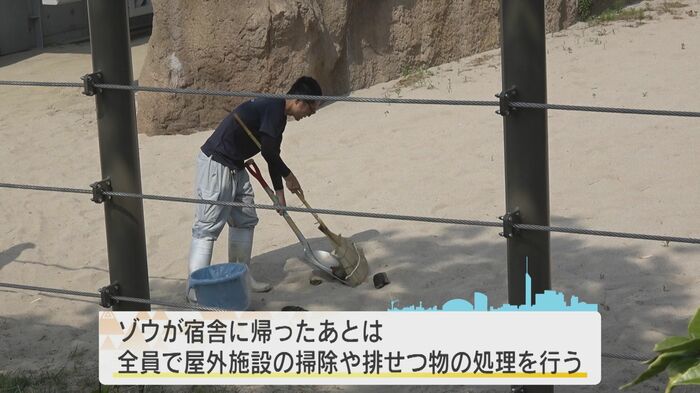

ゾウが宿舎に帰ると、屋外エリアを一斉に掃除。ほぼ全面に土や砂が敷かれているため整備、清掃は大変。食べる量も多いので、排せつ物の処理も重労働だ。

言葉が通じる?常にコミュニケーション

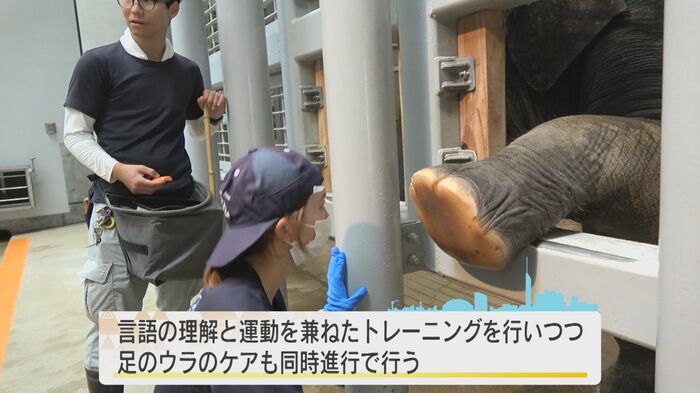

ゾウは食事を終えると一旦、宿舎へ戻ってトレーニングを始める。ゾウのトレーニングとは、言葉の理解力向上と運動を兼ねたもの。足の裏のケアなども同時進行で行われる。

近くまで体を寄せさせ、擦り傷がないかなど、入念にチェックされる足の裏。巨体を支えなければならないので足の裏のケアは重要だ。飼育員たちは、体に触れている間もずっと声をかけ続け、常にコミュニケーションをとりながら作業を行う。

日本語で話しかけ、ゾウがそれを理解し、受け入れる。ゾウは足のケアをしてもらっている約10分の間、同じ体勢でジッと大人しくしている。この1年間の飼育員とゾウたちの努力のたまものだ。

「3頭の一番の理解者でありたいと常に思っています。外国から日本にゾウたちが来るということは、なかなかないレアケースなので、日本の動物園として、課題は国内で繁殖させなければならないこと。100年も200年もずっとゾウが見られる動物園でありたい」と白濱さんは優しく3頭を見詰めていた。

(テレビ西日本)