ソニーグループの2024年度決算が、4年ぶりに過去最高の利益を記録した。「PS5」の販売が好調だったほか、音楽や半導体事業も利益を押し上げた。専門家は、チャレンジ精神旺盛なソニーの課題とされてきた収益力の弱さを、効率的な経営で補った点が好結果につながったと分析する。

ゲーム・音楽・半導体が支えた4年ぶりの最高益

プレステの販売好調などで、ソニーが過去最高益を更新した。

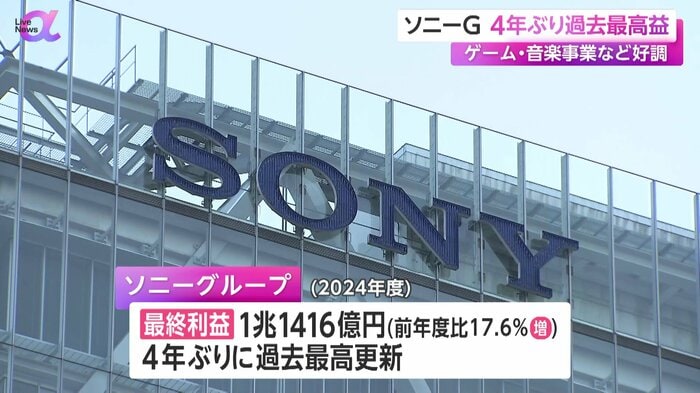

ソニーグループが14日午後、決算会見で発表した2024年度の決算は、最終利益が前の年度に比べて17.6%増えて、1兆1416億円となり、4年ぶりに過去最高を更新した。

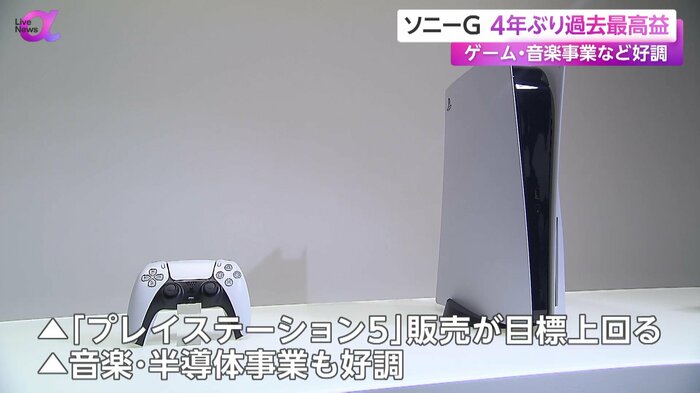

家庭用ゲーム機「プレイステーション5」の販売が目標を上回るなど、ゲーム事業が好調だったほか、音楽事業や、半導体事業も利益を押し上げた。

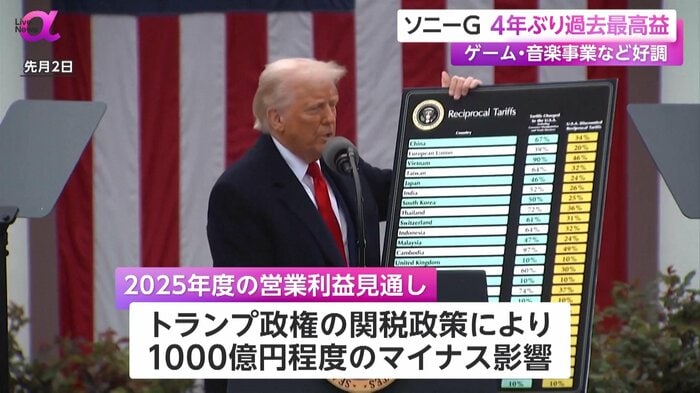

一方、2025年度は営業利益が0.3%増えて、1兆2800億円となる見通しだ。

アメリカのトランプ政権の関税政策により、現時点で1000億円程度のマイナスの影響が出ると見込んでいて、今後の政策次第では、変動する可能性があるとしている。

多様な事業に挑む姿勢は創業時からの戦略

「Live News α」では、早稲田大学ビジネススクール教授の長内厚さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

最高益の更新、長内さんはどうご覧になりますか?

早稲田大学ビジネススクール教授・長内厚さん:

ゲーム、音楽、映画といったエンタテインメントと手堅い半導体ビジネスのおかげだと言えると思います。

このソニーの強さの一つは、さまざまな事業に分け隔てなく進んでいく「探索の力」だと思います。ソニーが今のようなコングロマリットになることは、70年以上前から予想されていたことのようにも思えます。

堤キャスター:

それは、どういうことでしょうか?

早稲田大学ビジネススクール教授・長内厚さん:

1958年に、かつての東京通信工業株式会社という社名から、ソニー株式会社に社名変更しました。この時、金融機関などからは「ソニー電子」のように、業態を表す社名を付けるべきではないかと言われたそうです。

当時パナソニックは松下電機産業でしたし、この「電機」や「電子」といった業種名を入れるのが当たり前の時代だったんですが、創業者の一人、盛田昭夫さんが、「ソニーがいつまでエレクトロニクスの会社であるか分からない。社名で業態を縛りたくない」ということを言ったそうなんです。

効率と革新の両立が次のソニーをつくる課題に

堤キャスター:

新しいことへの挑戦、これは大切なことなのかもしれませんね?

早稲田大学ビジネススクール教授・長内厚さん:

難しいのは、新しいことをやるだけでは効率的な経営にはならないということなんです。

新しいことをどんどんやる効果的な経営と、確実に収益を上げる効率的な経営は、どちらかが犠牲になる、トレードオフの関係にあると経営学では言われます。そのため、新しいことをやるソニーの弱さは、経営の効率性にあるとされてきました。

近年の吉田会長や十時社長は、しっかりと利益を出し必要なところに投資をする「効率の経営」、つまり、今までの弱かったところを上手くやったことで、元から強みのある「効果の経営」と相乗効果で最高益を出したと分析できるんじゃないでしょうか。

堤キャスター:

好調なソニーにも課題などはあるんでしょうか?

早稲田大学ビジネススクール教授・長内厚さん:

先ほどの裏返しなんですが、効率的な経営からは非連続で新しいものが出にくいという弊害があります。

これまでにない新しいもの、特に、創業であるエレクトロニクス分野に、さまざまな優れた技術があるので、もう一度あっと驚くような、新しいビジネスを生み出すことができるかどうかが、今後の課題になるのではないでしょうか。

(「Live News α」5月14日放送分より)