愛知県常滑市の「INAXライブミュージアム」内に2025年4月、「トイレの文化館」がオープンしました。江戸時代から現代までのトイレが展示され、その進化の歴史を知ることができます。

■現代とは逆向き!? 江戸時代の“将軍様の便器”

INAXライブミュージアムに、新たにオープンした「トイレの文化館」では、江戸時代から現代までのおよそ50点のトイレを紹介しています。

江戸時代のトイレを復元した「樋箱」は、江戸城の本丸御殿で将軍が使っていたものです。鳥居の形をした部分は衣隠しと呼ばれ、着物の裾が汚れないように引っかけて使っていたといいます。

当時の将軍は現代とは逆に、入り口のほうを向いて座っていたといいます。

INAXライブミュージアムの担当者:

用を足している時に背後から襲われることを避けるために、入り口の方を向いて用を足していた。

■庶民のトイレも…時代とともに“進化”

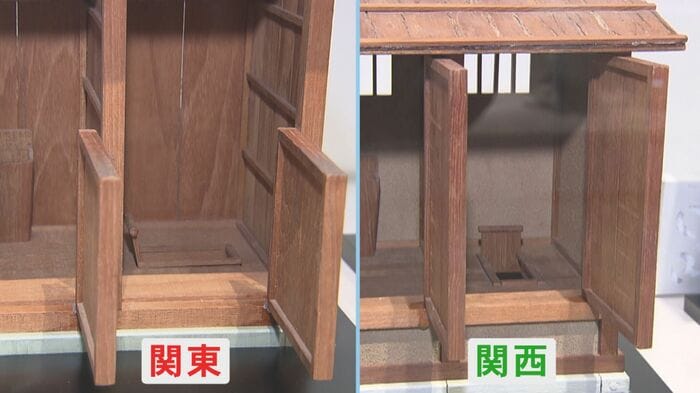

江戸時代に庶民が使っていたトイレの模型も展示されています。当時は長屋に住む庶民が共同で使っていました。

詳しい理由はわかっていませんが、関東と関西で扉の長さや大便器の向きなど、違いがあることがわかります。

明治時代に作られた「染付便器」は来客をもてなすために作られたトイレです。愛知県の瀬戸で作られ、白地に青色で花や鳥などが美しく絵付けされています。

同じく明治時代に作られた向高形の小便器は、木桶の形から着想を得て作られていて、巻かれている箍も再現されています。

アサガオの花が開花した形に似ていることから名づけられた朝顔形小便器は、地域によって口が広めのものは女性も立って使っていたといいます。

■昭和の大革命 「シャワートイレ」の登場

1967年(昭和42年)には、国産初のシャワートイレが発売されました。

INAXライブミュージアムの担当者:

実は、日本で初めて温水機能が付いたシャワートイレを発明したのは伊奈製陶になります。

スイスで福祉用につくられたシャワートイレをモデルに、常滑市の工場で開発が進められました。

当時はとても高価なもので、大卒の国家公務員の初任給がおよそ2万5千円だった時代に、28万円で販売されていました。

強弱機能はまだついておらず、水の勢いがよく、仕切りがないとおよそ2mまで飛ぶといいます。

日本のトイレは海外でも関心が高く、訪日外国人のガイドをしているという男性が見学に訪れていました。

訪日外国人ツアーガイドの熊谷政人さん:

この前、イギリスからみえたお客さんがいて、(日本で)初めて使ったのか分からないんですけど「シャワートイレが欲しい」ということを言われて、ツアーに組んだら面白いかなと。

日本のトイレ文化を外国の人に知ってもらうきっかけになりそうです。

(東海テレビ)