沖縄県民にとって昆布は日々の料理に欠かせない身近な存在だ。しかしこの身近な存在が約400年前に北海道から伝来したものであることはあまり知られていない。

昆布がつないだ北と南の縁がいま新たな食文化の可能性を切り開こうとしている。北海道のワインと琉球料理に意外な親和性が見えてきた。

沖縄「昆布文化」の歴史

年中行事が近づくと沖縄の市場は重箱用の昆布を求める人々でにぎわう。

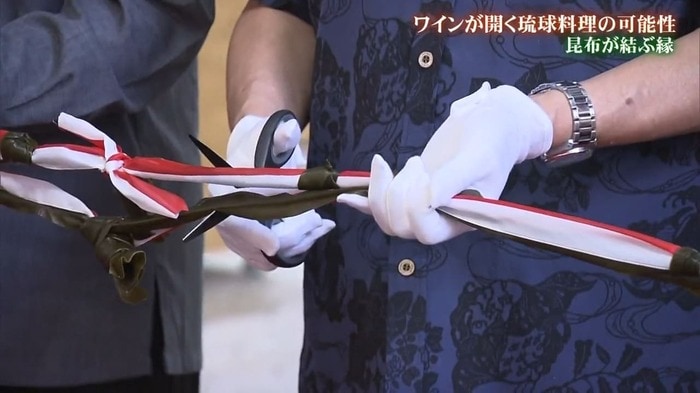

商店街のオープニングセレモニーでは昆布でテープカットが行われるほど。昆布は沖縄の文化と深く結びついている。

那覇市にある第一牧志公設市場で昆布を扱う「山城こんぶ屋」の粟國智光さんは、沖縄の昆布料理について「琉球王朝時代から続く伝統は、北海道産の昆布によって支えられてきた」と話す。

江戸時代、北海道で採れた昆布は薩摩を経て琉球へと渡った。中継貿易の拠点として栄えた琉球王国で昆布は貴重な輸出品であると同時に宮廷料理を支える高級食材だった。

やがて沖縄の一般家庭の食卓にも根付き年間消費量で全国1位になるほど「昆布文化」が浸透した。

北海道ワインの第一人者が注目する「旨味」

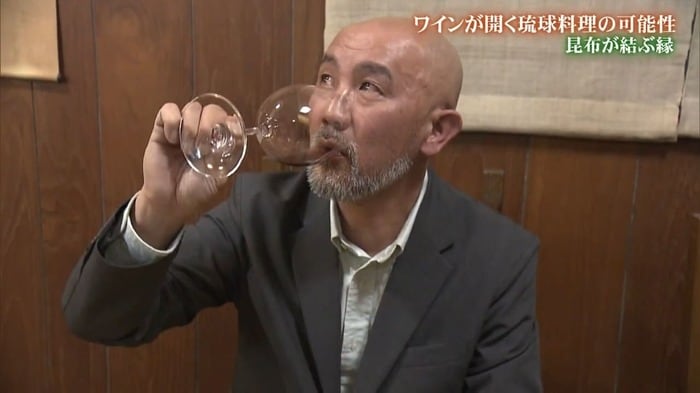

2025年3月、北海道・余市のワイナリー「ドメーヌ・タカヒコ」代表・曽我貴彦さんは沖縄を訪れた。

日本ワインの未来を切り開いてきた第一人者である曽我さんが手がけるワインは、入手困難になるほど世界中から注目されている。

曽我さんは北海道から沖縄へと伝わった昆布の歴史に自身のワインを重ねるように、沖縄の食文化との融合に関心を寄せていた。特に琉球宮廷料理と合わせることでどのような味の広がりが生まれるのかに期待をかけている。

曽我さんが自ら醸造したワインと琉球料理に見出した共通点は「繊細な旨味」。手間を惜しまず、素材の持ち味を引き出すという哲学は北海道のワイン造りと琉球料理に共通しているという。

新たな味覚体験

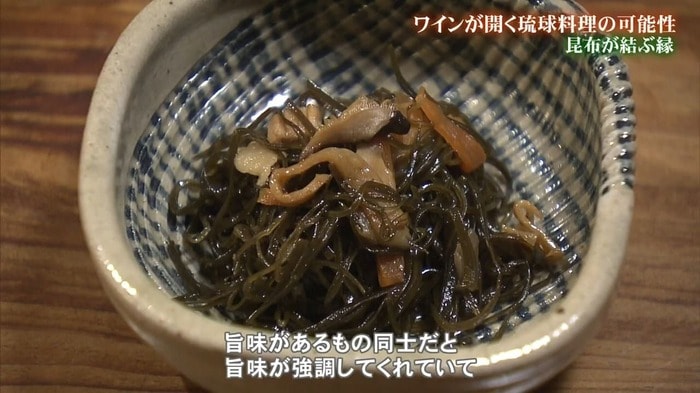

沖縄の昆布料理の代表格・クーブイリチーと北海道ワインの組み合わせに曽我さんは驚いた。ワインと昆布の旨味が、互いを引き立て合うからだ。

「すごく合います。美味しいです。旨味があるもの同士だとそれが強調され、そこにキノコが入るとさらに複雑で奥行きのある味わいになるので、面白いですね」と曽我さんは味の感想を述べる。

琉球料理店「赤田風」の料理長・城間健さんもワインとの相性に驚きを隠せなかった。伝統を重んじ店では地元首里の酒のみを提供してきたが、北海道ワインとの相性に新たな可能性を感じていた。

曽我さんは「世界の人々はいま、旨味に憧れている。ワインと伝統的な琉球料理がうまくマッチすれば、沖縄を訪れる人が食文化に興味を持つきっかけになる」と話す。

沖縄発のワイン造りと泡盛の未来

沖縄県恩納村でフレンチレストランを営む中田浩司さんは、沖縄に自生する「リュウキュウガネブ」というブドウを使ったワイン造りに挑戦している。

日本ワインの第一人者である曽我さんとの出会いは、中田さんにとって大きな学びの機会となった。

曽我さんは醸造技術の助言を惜しまず、中田さんも長く忘れられていた沖縄の固有品種・琉球ガネブにもう一度光を当てたいという思いを強くした。沖縄産ワインの可能性が広がる瞬間だった。

次に訪れた沖縄を代表する酒蔵・瑞泉酒造では沖縄県酒造組合会長の佐久本学社長や日本ソムリエ協会理事の前森裕人さんと意見を交わした。

話題は泡盛とワインが持つ「発酵」と「熟成」という共通文化へと広がっていった。

佐久本社長は「泡盛の魅力は、熟成によって味わいや香りが深まるところ。時の流れを実感できるのが最大の魅力」と語る。曽我さんも「泡盛には世界に広がる可能性がある」と応じた。

日本ソムリエ協会理事の前森さんは「3年古酒を1対1で割り、ワイングラスで楽しめば香りがより華やかになる。海外への新たな提案にもなる」と太鼓判を押す。

北から南へ、再びつながる食の縁

400年前北海道から伝わった昆布が沖縄の食文化を育んだように、いま再び北の大地の恵みが南の島にもたらされようとしている。

琉球料理と北海道ワイン。一見異なる文化の出会いがもたらす“旨味の相乗効果”。昆布によって結ばれた北と南の絆があらたな食の可能性を開こうとしている。

(沖縄テレビ)