気象庁は霧島連山・新燃岳について、3月30日に入山規制の警戒レベルを「3」に引き上げた。3日後には警戒範囲を縮小したものの、専門家は「噴火のリスクはなくなっていない」として、引き続き注意を呼び掛けている、

7年ぶり 噴火警戒レベル「3」

宮崎と鹿児島の県境に位置する霧島連山の新燃岳の警戒レベルが、3月30日、入山規制の「3」に引き上げられた。新燃岳がレベル「3」になったのは2018年6月以来、約7年ぶりだ。

気象庁によると、新燃岳では3月28日ごろから火口直下を震源とする火山性地震が増加。29日は251回観測、30日未明からは山体の膨張を示す地殻変動が見られ、地下の熱水や火山ガスなどの移動を示す火山性微動が観測された。

これを受け気象庁は、30日午前3時53分に新燃岳の噴火警戒レベルを火口周辺規制の「2」から入山規制の「3」に引き上げた。

気象庁の記者会見:弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口からおおむね4キロまで、火砕流がおおむね2キロまで達する可能性がある。

噴火警戒レベルの引き上げに伴い、火口から約4キロの範囲の道路や登山道は、立ち入りが規制された。えびの高原では、鹿児島県につながる県道1号が通行止めとなったほか、登山道の入口には立ち入り規制の看板が設置された。

福岡県から来た登山客は…。

福岡県からの登山客:「韓国岳に来たが、当然だめでした。しかたない。まさか、きょうここで自分が規制に引っかかるとは思っていなかった」

それから3日後の4月2日、気象庁は、火山活動の活発化を示す特段の変化が見られないとして、警戒範囲を縮小した。大きな噴石などに警戒が必要な範囲を、当初は火口からおおむね4kmとしていたが、おおむね3kmに縮小。これに伴い、3月30日から通行止めになっていたえびの高原~鹿児島県に繋がる県道1号も規制が解除された。ただ、噴火警戒レベルは入山規制の「3」を継続した。

専門家は「安全宣言ではない」

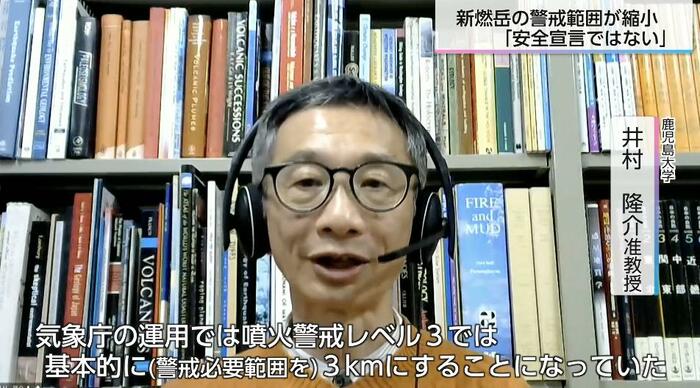

鹿児島大学で火山を研究する井村隆介准教授は、今回の火山活動について次のように分析している。

鹿児島大学 井村隆介准教授:気象庁の運用では、噴火警戒レベル3では基本的に警戒必要範囲を3㎞にすることになっていた。それがいきなり4㎞になったということは、本当に噴火が始まってもおかしくない現象が観測されていたのだと思う。

井村准教授は、新燃岳の噴火のリスクは「なくなっていない」と指摘し、2011年のマグマ噴火を例に挙げ、引き続き注意を呼び掛けている。

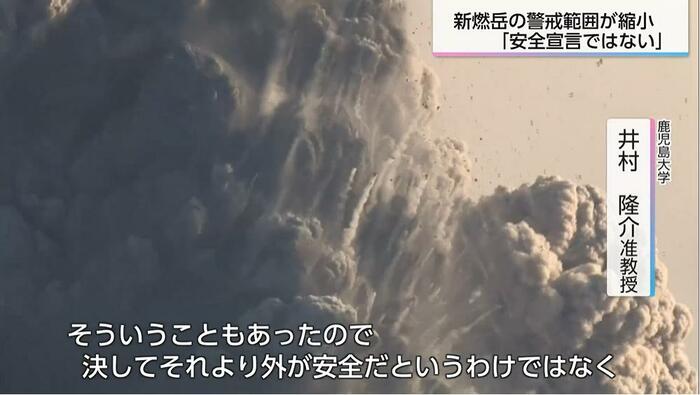

鹿児島大学 井村隆介准教授:2011年の噴火では3㎞警戒だったが火山弾が3.4㎞飛んだ。そういうこともあったので、決してそれより外が安全だというわけではない。生きている山だときちんと理解しておくことが必要。「安全宣言」ととられることが一番怖い。

井村准教授は、「地鳴りや噴煙などの異変を感じた場合は、気象庁などの発表を待たずに身を守る行動をとってほしい」と話した。

新燃岳では2011年1月26日に、約300年ぶりにマグマ噴火が発生。新燃岳の麓に位置する高原町では、一時的に避難を余儀なくされるなど住民の生活に大きな影響を及ぼした。

爆発的噴火は13回を数え、大量の噴石や火山灰が高原町や都城市などに降り注ぎ、農作物などに被害が出た。

新燃岳の噴火活動はいったんおさまったものの、2018年3月6日、7年ぶりに爆発的噴火が発生。6月まで断続的に噴火を繰り返した。2025年は、それから7年後にあたる。今回、警戒範囲が狭まったとはいえ、いつまた活動が活発になるかわからない。引き続き警戒が必要だ。

(テレビ宮崎)