2018年7月に発生した「西日本豪雨」から7年。若い世代ほど「西日本豪雨を知らない」という調査結果がある。しかし、若年層だけの課題ではなさそうだ。被災の記憶が風化する中、あらためて防災意識を問う。

「少しずつ」100円ショップも活用

街の人の防災意識について、広島市中心部で声を聞いた。

20代の女性は、部屋に防災グッズを備えているという。

「防災グッズ一覧を調べて、何日分の水が必要か、3日で何リットルか、調べてそろえました。生き延びようと思って」

災害のニュースを見るたびに「少しずつ買い足している」と話し、身近な100円ショップを活用することもあるという。

別の20代女性からは心配の声も…。

「オール電化なので電気が使えなくなったときどうするか、ガスコンロを用意するか。この夏、考え直したいと思っています」

意外に進まぬ「防災の話し合い」

20代女性と30代男性は、家庭内で防災について深く話し合ったことがないという。

「マンションの備蓄に頼っていて、自宅には水や缶詰など日持ちするものしか置いていないですね」

「テレビで防災の放送を見て“いるね”って軽く話すけど、もう一歩踏み込んだ話し合いはできていないです」

実は、筆者(40代)も同じ立場である。「準備しておいたほうがいいよね」と会話に出るものの、具体的な行動にはつながっていない。心のどこかで「うちは大丈夫だろう」と、他人事にしてしまっているのかもしれない。

一方、防災において地域とのつながりを大切にする人たちもいる。60代夫婦は「避難経路の確認まではしていないけれど、災害が起こった時の“お年寄りへの声かけ”や、地域の危険区域は周知されています」と話す。

さらに、別の60代男性は危機感を口にした。

「西日本豪雨では親戚の家が流され、その近所の方も何人か亡くなりました。災害時にまずどうするか、少しずつでも備えるようにしています。最近は気象条件がどんどん変わってきているので、災害のリスクはどんどん高くなっていると感じます」

西日本豪雨「知らない」広島県で約4%

西日本豪雨の発生から7年が経過し、地域によってはこの災害を「知らない」と答える人が一定数いることが明らかになっている。

県立広島大学ビジネススクールによる調査(2024年)によると、被害にあった広島県、岡山県、愛媛県で「西日本豪雨を知らない」と答えた人の割合は全体で4.7%、広島県でも4.1%だった。

年代別では、30代以下で「知らない」と答えた人が8.6%。他の年代に比べて高い割合となっており、若年層ほど認知度が低い傾向が見られる。一方、60代や70代以上でも一定数が「知らない」と答えており、世代を問わず防災教育の重要性が浮き彫りとなっている。

【西日本豪雨を知らない割合(年代別)】

年代 割合

30代以下 8.6%

40代 5.0%

50代 4.5%

60代 3.4%

70代以上 4.4%

出典:県立広島大学ビジネススクールによる調査結果(2024年)

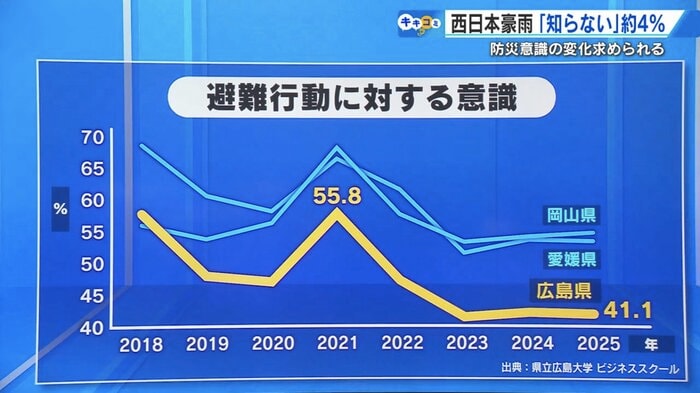

避難行動に対する意識にも地域によって“温度差”がある。

広島県で「避難指示が出たら避難すると思う」人の割合は41.1%と、岡山県や愛媛県と比べて10ポイント以上低い。西日本豪雨の発生から3年が過ぎた2021年から下がり始め、低迷が続いている。

さらに緊急時の非常持ち出し品の保有率についても、広島は19%と最も低い結果だった。

離れて暮らす筆者の母は、毎晩、ベッド脇にお守りのごとく「緊急非常持ち出し袋」を置いて寝ている。阪神淡路大震災の後、神戸市内にある父の勤め先から配布されたものだ。

袋の中身は携帯トイレ、防寒シート、給水袋など。母が70代になった今、そこに“介護おむつ”が追加されている。日常的にはまだ必要なくても「いざというときの安心材料になる」と言う。

災害の記憶が薄れる中でも、防災意識を高めることはできる。まずは地域や家族で話し合い、少しずつ備えること。その小さな一歩が、次の災害で命を守る支えになるかもしれない。

(テレビ新広島)