東京・恵比寿で27日、ファミリーマートがコンビニウェアの展示会を開催した。衣料品戦略を強化し、女性向け商品や新作で「目的買い」を促進し、日常使いを定着させたい考えだ。専門家は、都市ニーズに応じた柔軟な商品展開が、収益源拡大の鍵になると指摘する。

“目的買い” 春夏新作と女性向け衣料で戦略拡大

ファミリーマートが、コンビニウェアの展示会を開催した。進化する「目的買い」戦略とは。

大小さまざまなサイズを取り揃えたキャンパスノートに、晴雨兼用の折り畳み傘などが、ずらりと並んだ空間が広がっている。

主催する企業のヒントとなるのが、緑と青の3本ラインがデザインされた靴下だ。そう、このイベントを主催したのは、コンビニ大手の「ファミリーマート」だ。

東京・恵比寿で27日、ファミリーマートが展開するプライベートブランド「コンビニエンスウェア」初の展示会が開催された。

東京の情景を落とし込んだフォトTシャツ(1998円)、長袖フォトTシャツ(2490円)に、セットアップでも着られるジップアップジャケット(3990円)など、春夏の新作も展示されている。

さらに、女性向けインナーの本格展開として打ち出す、「ブラウェア(2290円)」も展示された。

栁原弥玖記者:

こちら新商品のブラウェアなんですが、金具も使用されていないので、着心地が良さそうです。後ろにアジャスターがないので下着感がなく、これ一枚でも十分に着られそうです。

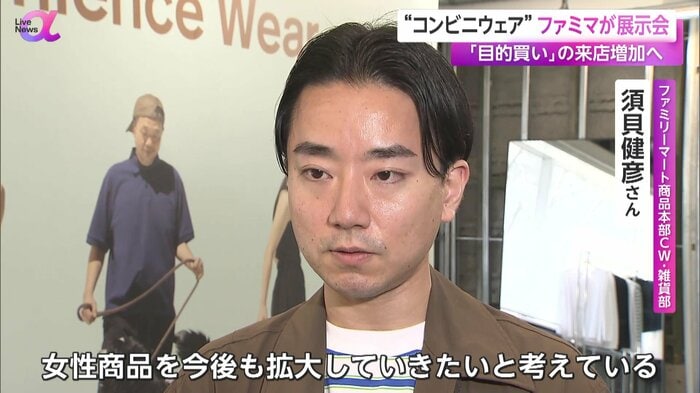

ファミリーマート商品本部CW・雑貨部・須貝健彦さん:

(コンビニエンスウェアの顧客は)女性のお客様が半分いる中で、商品構成が非常に少ない。女性商品を、今後も拡大していきたいと考えている。

2021年から販売を始め、毎年130%のペースで売上げを伸ばし続けるコンビニエンスウェア。好調を支える理由の一つが、 “ファミマ流”の販売戦略だ。

「コンビニエンスウェア」クリエイティブディレクター・落合宏理さん:

(店舗数が多いため)どこよりも早く反応が見られる。どの方がどういうふうに買ってもらえているかの反応を見られるのも通常のファッション店ではなかなかない。

1万6000以上にのぼる店舗数を活かし、消費動向をいち早く把握する事で顧客のニーズに対応する。

さらに、ふるさと納税の返礼品にしたことや、2023年にファッションショーなどを実施することで、ブランドの周知を進めてきた。

「緊急時の衣料品」から「日常使いの衣料品」への衣替えが定着しているとして、今後も、ラインアップの強化を進め、“目的買い”の来店を増やしていきたい考えだ。

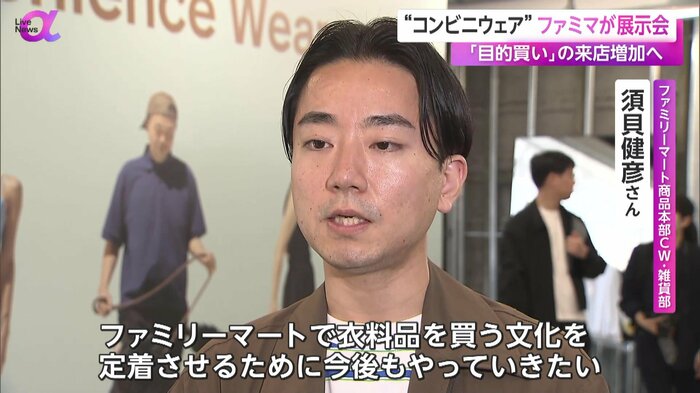

ファミリーマート商品本部CW・雑貨部・須貝健彦さん:

徐々に“目的買い”が増えてきていると認識していので、ファミリーマートで衣料品を買う文化を定着させるために、今後もやっていきたい。

収益多角化を狙い都市型ニーズに応えた衣料品強化

「Live News α」では、ソウジョウデータ代表取締役・西内啓さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

新たなコンビニウェア、どうご覧になりますか。

ソウジョウデータ代表取締役・西内啓さん:

これまでコンビニで衣料品を買うという状況は、どちらかというと急な外泊時に肌着が必要になった時というイメージがありましたが、今回、ファミリーマートが打ち出した「コンビニエンスウェア」は、そういったイメージを覆して、“コンビニにわざわざ服を買いに行く”という、新たな消費行動を定着させつつある点が注目されています。

これは競合する他のコンビニチェーンにとっても、非常に興味深い動きなのではないかと思います。

堤キャスター:

その「興味深い」というのは、どういうことでしょうか。

ソウジョウデータ代表取締役・西内啓さん:

データで見ると、コンビニ業界全体の新規出店による成長率は、かなり鈍化している傾向にあります。

一方で、人件費や仕入れコストの上昇しており、それを価格転嫁することで売上が下がってしまうなど、難しい状況になっています。

どのチェーンも、既存の枠を超えた収益源を新しく確保することが急がれています。そうした中で、今回のアパレル分野が上手くいくというのは、非常に意味のある事例だと思います。

堤キャスター:

消費者に支持された理由については、いかがですか。

ソウジョウデータ代表取締役・西内啓さん:

成功の要因としては、データ的にも“生活動線上にある小売拠点で、品質と価格がバランスが取れている。ニーズがフィットしているのではないかと思います。

特に都市部では、必要なものは「Amazonかコンビニで済ます」といった消費行動が主流になってきていて、そうした消費スタイルに、うまく寄り添っていると言えます。

強みは「素早い改善サイクル」他業態への広がりも注視

堤キャスター:

従来のアパレルウェアと比較した場合に、コンビニならではの強みなどは、あるのでしょうか。

ソウジョウデータ代表取締役・西内啓さん:

アパレル業界から見れば、コンビニウェアは外部参入と言われますが、製造小売と言われるユニクロのスタイルは、自分たちで作り、自分たちで売るため、データが取れてすぐに改善できる。そのサイクルを、コンビニだとさらに早く出来ます。

他のコンビニチェーンや、ドラッグストアにも、このような動きが波及していくのではないかと思います。

堤キャスター:

バリエーション豊富な衣料品が身近なコンビニに綺麗に陳列されていると、つい惹かれることありますよね。企業の強みやブランド力を生かした商品によって、消費者の選択肢が増えることを期待したいです。

(「Live News α」3月27日放送分より)