ものづくりがさかんな愛知県では、100年以上続く老舗もたくさんあります。しかし、建築業界のなり手不足は深刻で、1902年に創業した名古屋市中区の瓦・屋根の工事を行う「坪井利三郎商店(つぼいりさぶろうしょうてん)」は、多くの人に関心をもってもらおうと2023年10月、「いぶしカフェ」をオープンしました。燻製料理が人気で、憧れの「瓦割り」も体験できます。

■変わる瓦のトレンド…新しい屋根材は和瓦の約10分の1の重さ

「坪井利三郎商店」は1902年(明治35年)に創業し、120年以上にわたって歴史的建造物から一般の住宅まで、瓦・屋根の工事を行っています。

これまでに、大須観音の屋根・成田山の山門といった歴史的建造物や、三重県のおかげ横丁・志摩スペイン村といった観光施設など、全国の名だたる建物を手掛けてきた、日本屈指の職人集団です。

おなじみの日本伝統の和瓦に代わり、近年、新たな製品がトレンドになっているといいます。

坪井利三郎商店の社長 坪井健一郎さん:

焼き物ではなく金属。いわゆるガルバリウム鋼材を使った屋根材。住宅の4~5割くらいはこういったものになっています。

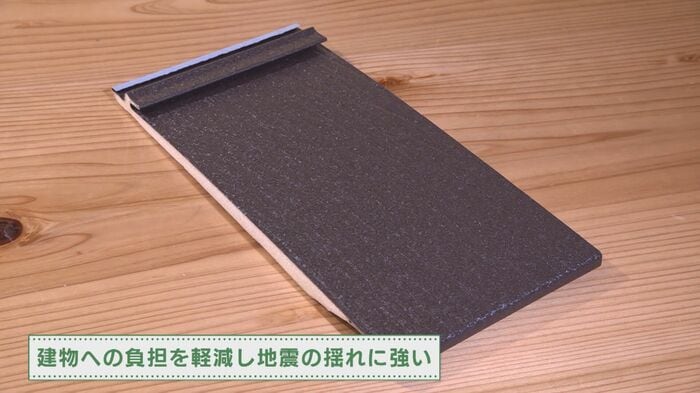

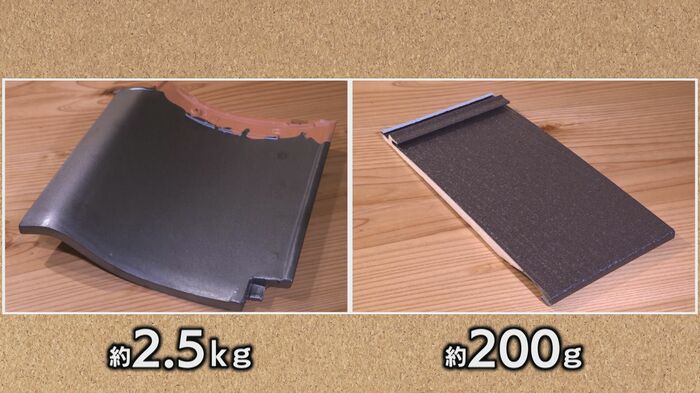

金属と断熱材でできた屋根材は耐久性が強く、軽いのが特徴で、建物への負担が軽減し、地震の揺れにも強いとされています。

和瓦が約2.5kgであるのに対し、新しい屋根材は約200gで、重さの違いは歴然です。

■老舗瓦・屋根店の新たな挑戦は「いぶしカフェ」

この「坪井利三郎商店」が新たに始めたのが、2023年の10月に愛知県長久手市にオープンした「いぶしカフェ」です。

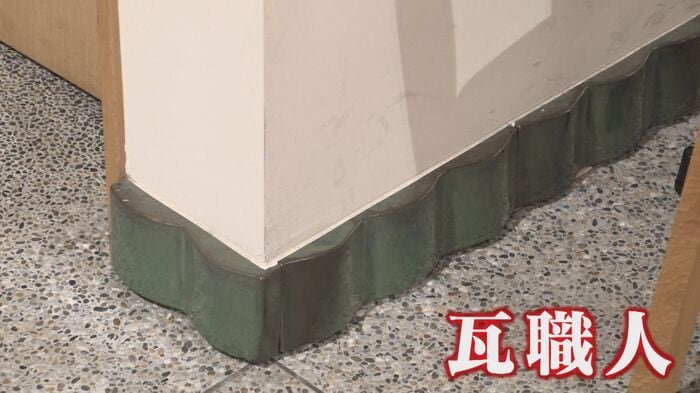

撮影した日は工事中でしたが、鮮やかなピンク色の瓦が目立ちます。「職人を身近に感じることができる」のが特徴です。店に入ると、足元には一般的に「巾木(はばき)」と呼ばれる木などを使う部分に瓦を使っていたり、塗られた壁にも職人の技が活かされています。

坪井利三郎商店の社長 坪井健一郎さん:

瓦というものを入口にして、色々な職人さんの技に触れてもらえればと思っています。

瓦職人に大工、左官と、店には職人の技術が凝縮されています。

カフェの瓦屋根は、のべ11人が丸2日かけ、およそ1600枚の瓦を葺きました。丸みを帯びた屋根を葺くのはかなりの腕がいるということで、職人の息吹を感じます。

この匠の空間で味わうことができる料理も、瓦に関係していて、“いぶし瓦”にちなんだ燻製料理が幅広い世代に人気です。

一番人気の「おばんざい4種盛り」は、4種類の日替わりの手作り総菜に、ご飯・とん汁・デザートなど全13品がついて2300円。

料理に使うオイルや、醤油・マヨネーズ・塩などの調味料には、桜チップを燻して香り付けし、香ばしさと深いコクを出しています。

調理するのは、京都の料亭で腕を磨いた料理人です。名物の「国産牛のローストビーフ」は、肉自体の脂身のうま味や、そのもののおいしさもありながら、ふわっと燻製調味料が口の中に広がります。

「豚肉とレンコンのポン酢炒め」には、燻製マヨネーズを絡めます。マヨネーズに燻製を加えるだけで、ぐっと素材の味が引き立ち、深みが増します。

豚汁は、燻製オイルとブラックペッパーを少し振ることで香ばしさが増し、豚汁の味噌の香りがより引き立ちます。

カフェを始めた理由について坪井さんは…。

坪井利三郎商店の社長 坪井健一郎さん:

職人のなり手が少なく、若者がなかなか集まらないということで、もっと多くの方にこれを知ってもらうためにどうすればいいのかなと、そんなことを考えた結果、カフェ、そういったものを通してなにか発信できないかな、と。

瓦職人はじめ、建築業界では全体で“なり手”が激減しています。少しでも身近に感じてもらうことで歯止めをかけようと、立ち寄りやすいカフェを始めたということです。

■瓦体験は大人も大満足…店主「日本の職人不足に気付いてほしい」

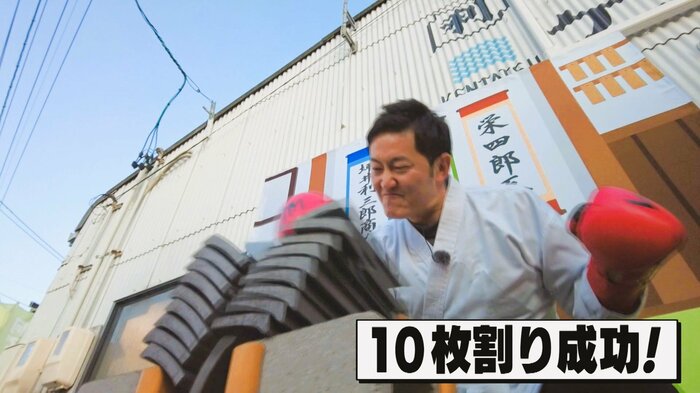

カフェに隣接する施設では、瓦を葺く、ミニ瓦を作るなど、職人と触れ合える体験を行っています。中でも、特に人気なのが「瓦割り」体験です。

空手家に扮して体験でき、試しに重ねた瓦10枚を割ろうと試みたところ全て割ることができましたが、瓦には割れ目が入っているということです。

坪井利三郎商店の社長 坪井健一郎さん:

多くの方が食や体験を通じて、職人、瓦のこと、そしてこの日本の職人不足といった問題点にも気づいていただきながら、職人っていう生き方もあるんだという1つの選択肢として多くの若い人たちに道標になっていけばいいな。

2025年2月13日放送

(東海テレビ)