東日本大震災により、宮城県では関連死932人を含めて1万571人が亡くなった。火葬も間に合わない事態となり、自治体は一時的に遺体を土葬する「仮埋葬」を進めた。東日本大震災を教訓に、災害時に隣県などと協力し合う広域火葬計画が全都道府県で策定されたが、南海トラフ地震では対応しきれないという指摘もある。

「火葬したかった」遺族の後悔

石巻市の今野浩行さん(63)は、東日本大震災で亡くなった父・浩さん(当時77)の遺体を山へ一時的に土葬した。仮埋葬という応急的な措置だ。今野さんは「やっぱりきちんと火葬してやりたかった。埋めておけば腐ってしまうし。ただ、あの時はしょうがなかった」と、今も悔しそうに振り返る。

火葬が追いつかない 3.11直後

東日本大震災では宮城県内の火葬場をフル稼働させても間に合わないほど、多くの人が亡くなった。火葬場自体が被災したことに加え、遺体を運ぶ車や火葬に必要な燃料も確保がままならない状況となり、被災した自治体からは仮埋葬、つまり一時的な土葬で対応する必要があると声が上がった。

今野さんの自宅も流され、父・浩さんの遺体の置き場所がなかった。応急的に安置していたが、行政から「遺体を引き取ってもらえないか」と言われ、「じゃあ避難所のロビーさ置いていいのか」と言い合いになることもあった。だが、今では、未曽有の災害に市もどうしたらいいか分からなかったのではないかと慮る。「あの時は仮埋葬が最善の手だったのかな」今はそう思えるという。

仮埋葬の後は? 遺族の迷い

宮城県内では発生10日後の2011年3月21日から6月末までに2108人が仮埋葬された。

今野さんは浩さんの他にも、母・かつ子さん(当時70)、長女・麻理さん(当時18)、次女・理加さん(当時16)、長男・大輔さん(当時12)を亡くした。父の浩さんが見つかったとき、県内で火葬できるのは1 日50人程度。仮埋葬は仕方のない選択だった。

父・浩さんを仮埋葬したとき「夫婦だから」と、「母・かつ子さんと一緒に火葬してあげたい」と考えていた。しかし、母・かつ子さんと長女・麻理さんが同じ時期に見つかり、結局、かつ子さんと麻理さんを一緒に火葬することに。浩さんは土の中に残ることになってしまった。周りの人から「なんで土葬したの?」と聞かれるたび、心が痛んだ。

行政はどう考えていたのか?

一方、行政の対応も困難を極めていた。宮城県企画部長の武者光明さんは当時、墓地や埋葬を担当する課で対応にあたった。県警からは「遺体は3週間で傷むため、それまでに一定の対応を考えてほしい」と言われていたという。

だが、犠牲者は日を追うごとに増え続け、2011年3月末の時点で6761人の死亡が確認されていた。全員の火葬が難しい状況にあることは明らかだった。

武者さんは、ある自治体から「火葬は無理なので仮埋葬をしたい」という申し出を受けて、「市町村がそこまで覚悟を決めてやるのであれば、県として支えるしかない」と決意したという。県は仮埋葬の手順をまとめたマニュアルのたたき台を作り、行き場を失っていた遺体の埋葬は一気に進むことになる。

全国から集めた棺

武者さんたちは同時に全国から棺を確保しようと動いた。火葬ができないのなら、せめて、最大限の敬意で見送りたい。武者さんは「冷たい海の中、津波の中で亡くなられた方々を冷たい土の中に埋葬するということは、ご遺族にとって、とてもとてもつらかったと思う」と当時の遺族の心境を思い返した。

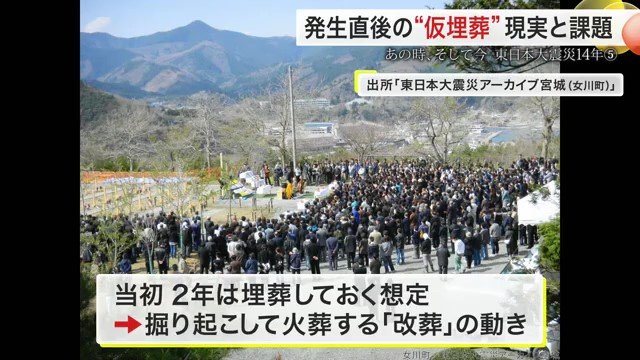

他県にも協力を求め、最終的には9道都県が2559人の火葬を受け入れてくれた。一方で、想定していなかったことも起きる。当初2年は土の中で埋葬しておく想定だったが、火葬場の復旧に伴い、棺を掘り起こして火葬する「改葬」の動きが出てきたのだ。

「土葬は避けるべき」

掘り起こした遺体は葬祭業者ができる限り洗うなどの対応をしたが、遺族に見せられない状態だったので、火葬した遺骨を引き渡す形になったという。改葬は遺族からすれば当然の気持ちと理解を示す武者さん。「しないで済むのなら、土葬という選択肢は避けるべき」と考えている。

改葬は仮埋葬されていた2108人全員について行われ、2011年11月にすべて終わった。

全国で広域火葬計画を策定

東日本大震災の時点で、岩手、宮城、福島を含む38道府県で、広域火葬計画が策定されていなかった。広域火葬計画とは大規模災害に備えて、近隣都道府県を含めて火葬場の所在地や能力を事前に把握し、棺やドライアイス、遺体を運ぶ車両の確保などを事前に決めておくものだ。東日本大震災後、国の要請を受け、2023年3月までに全都道府県で策定された。

防災政策を専門とする東北大学災害科学国際研究所の丸谷浩明教授は「対応の優先順位は、当然命を救うというのが最大の問題となるので、遺体の対応はやや遅れ気味になってしまう。あらかじめ協定を結んでおくことで対応が早くなることについては意義が大きいと思う」と評価する。

南海トラフへ 残る不安

一方で、全てが解決されるわけではなく、南海トラフ地震など広範囲で多くの犠牲者が想定される災害では結局、物資の数や搬送などの問題は残るという。その上で、丸谷教授は「行政には仮埋葬を選択肢の1つとして残す覚悟も必要」と考えている。

いつ起きるか分からない災害に、どのように備えておくべきか。東日本大震災の経験は、次の災害への対策にもつながっている。