3月11日に行われた長野県の公立高校の後期選抜試験には約8500人の受験生が挑んだ。

進学塾によると、数学は全体的な傾向は2023年度とあまり変わらないものの、科目融合型の問題や思考力、読解力を必要とする問題が増加したという。難易度は、全体では変わらないか、やや易化傾向にあると考えられるそうだ。

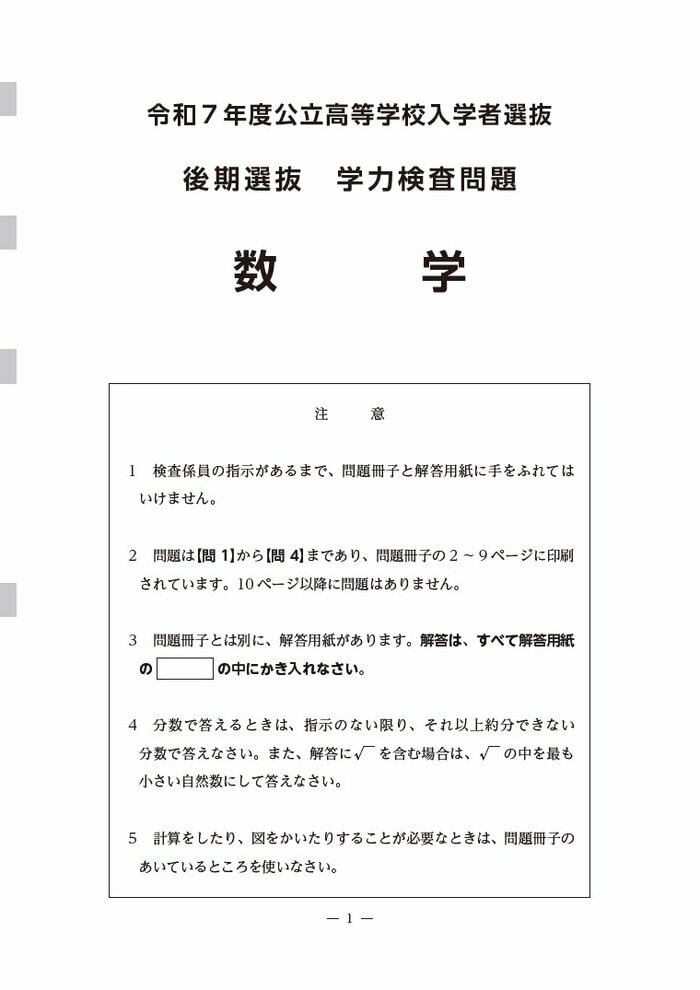

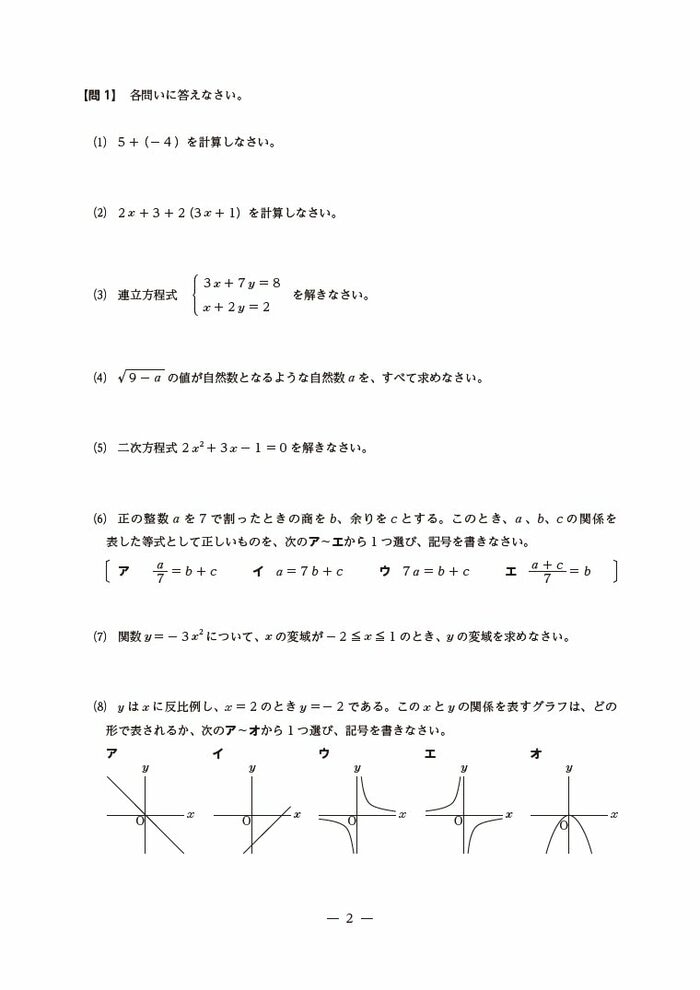

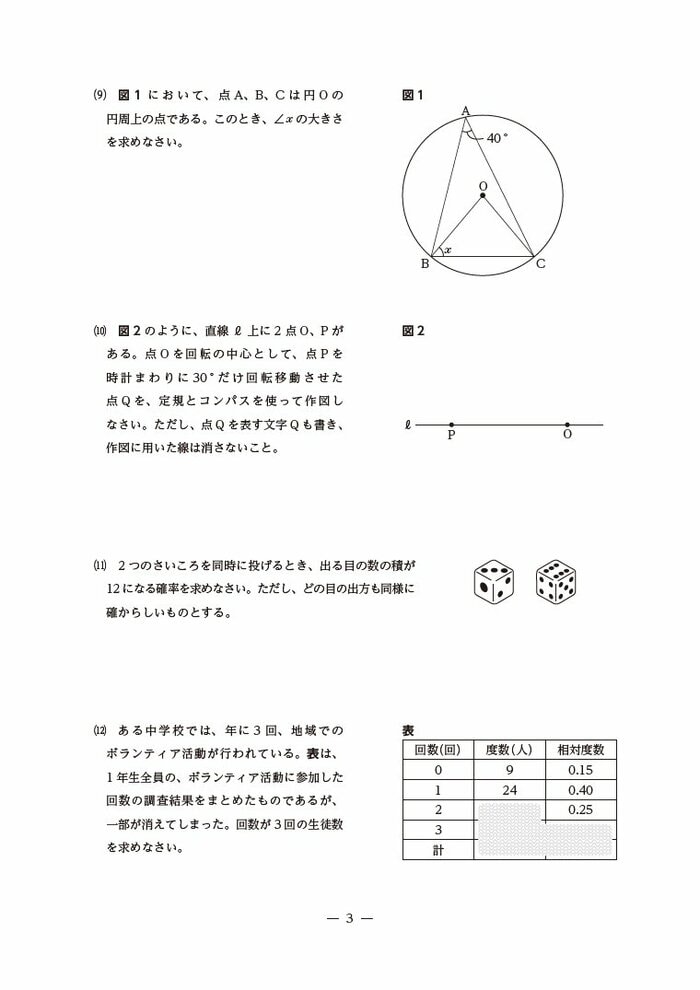

数学の問題

県教委が発表した数学の「各問のねらい」は次の通り。

1 数と式、図形、関数、データの活用の基礎的・基本的な知識及び技能の習得の状況をみようとした。

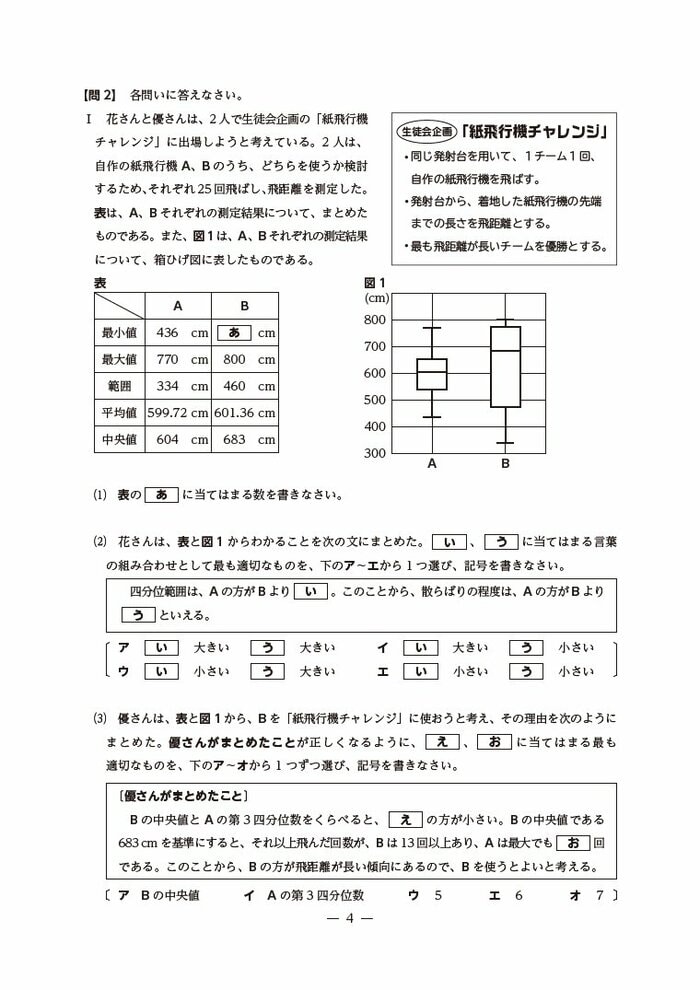

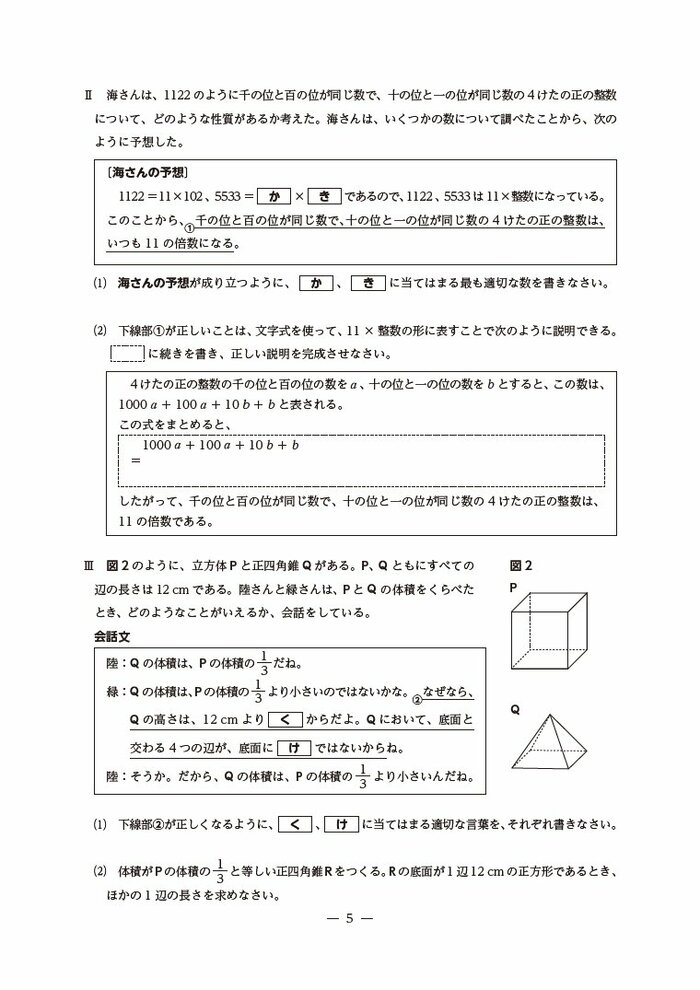

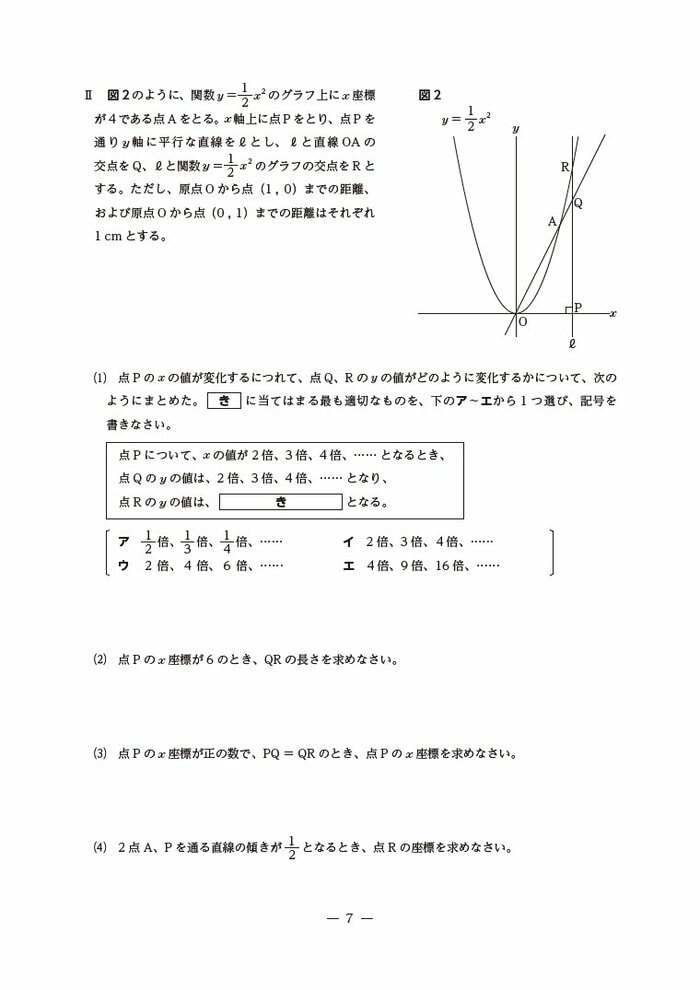

2 数と式、図形、データの活用の基礎的・基本的な知識及び技能の習得の状況と、日常生活や社会における事象を数学的に表現・処理する力や、数学の事象から問題を見いだし問題を解決する力をみようとした。

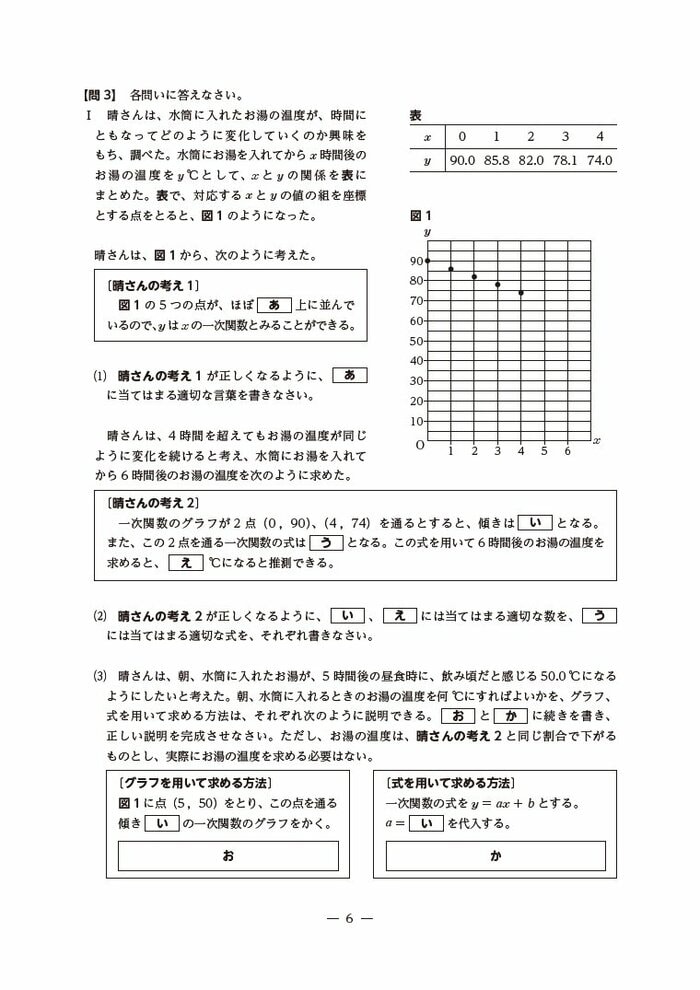

3 水筒に入れたお湯の温度変化の様子及び関数y=αx²のグラフの特徴や直線との交点について、表、式、グラフを用いて事象を数学的に表現・処理する力を総合的にみようとした。

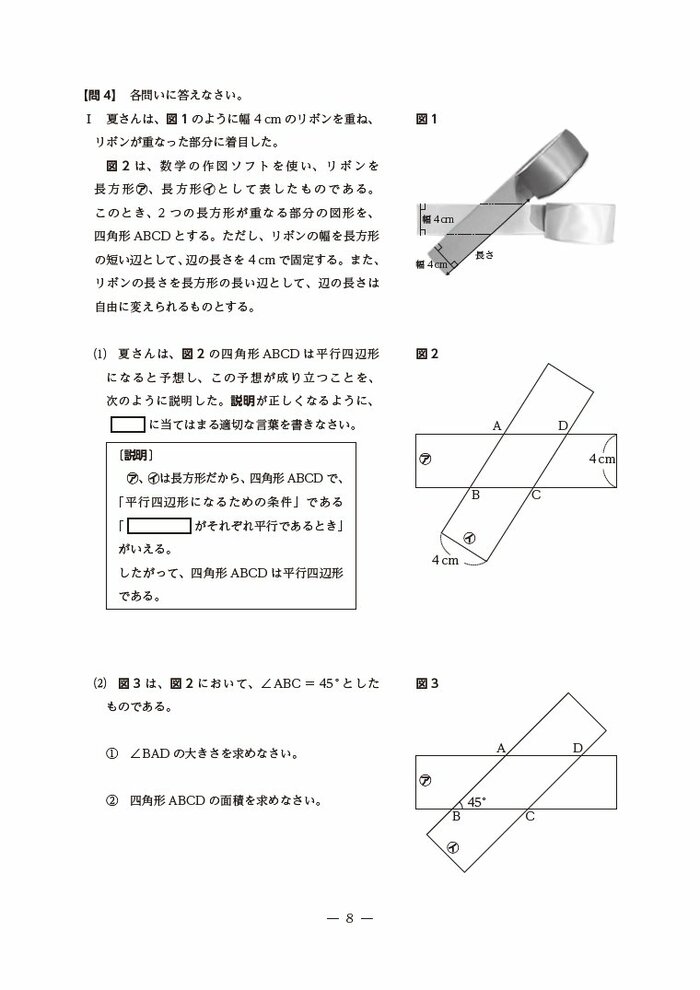

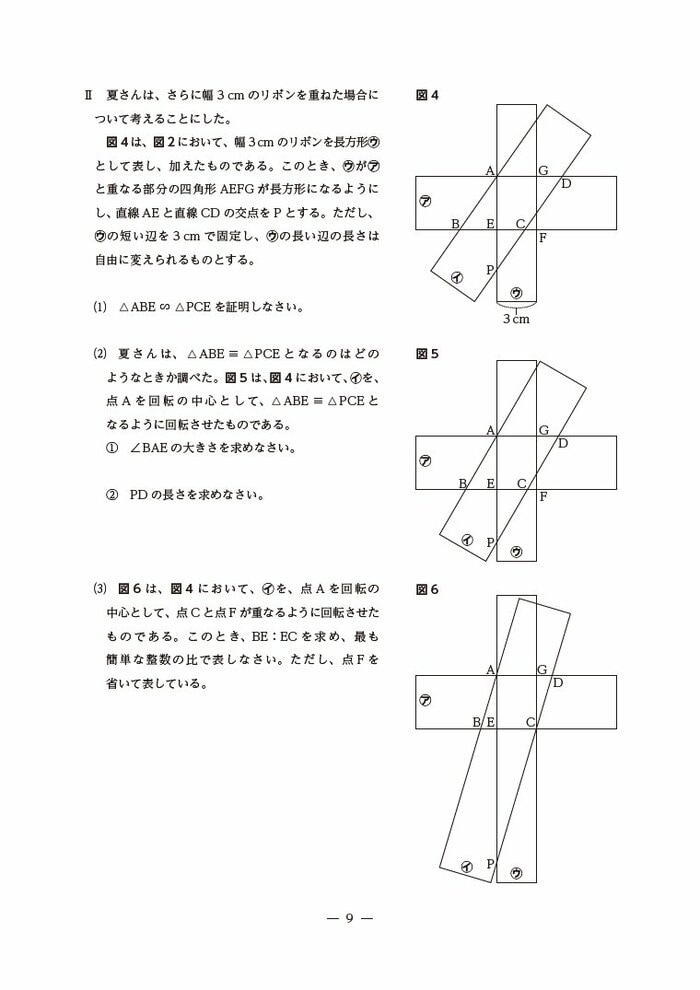

4 リボンを重ねたときにできる図形について、図形の基本的な性質を使って論理的に考察し、数学的に表現・処理する力を総合的にみようとした。

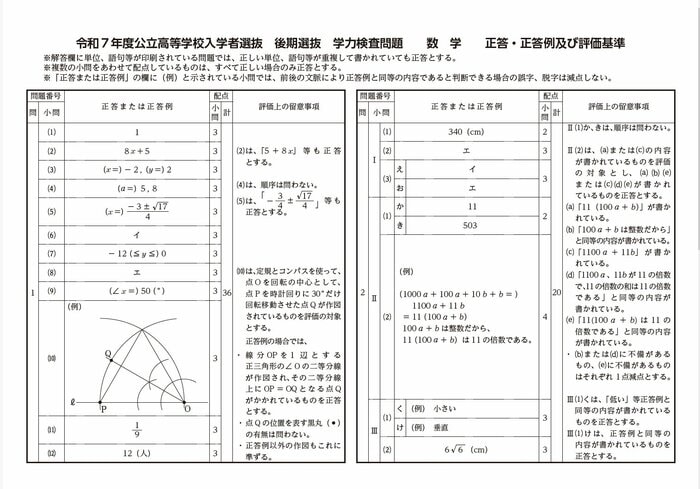

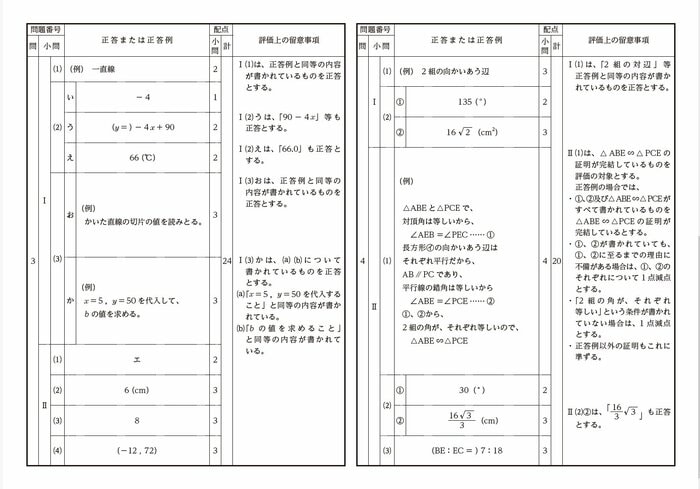

数学の正答・正答例及び評価基準

県教委による数学の正答・正答例及び評価基準は下記の通り。

2024年度の傾向と難易度

進学塾「ベルーフアカデミー」講師の坪根剛さんによる数学の総評。

「全体的な傾向としては昨年までとあまり変わらず、半分以上が基本問題で構成されていました。ただ、科目融合型の問題や思考力、読解力を必要とする問題が増加しました。大問1から3までの問題は、そこまで難易度としては高くなく、正答率も上がるのではないでしょうか。

ただ、【問4Ⅱ】の問題は難易度が高く、正答率も低いと思われます。数学では例年このような応用問題が数問出題されていますが、トップ校を目指す生徒さんにはぜひ正解してもらいたい問題です。

全体の難易度については、全体では昨年度と変わらないか、やや易化傾向にあると考えます。

数学でも読解力が必要とされており、単純な解き方の暗記ではなく、文章や資料の中から正しく情報を読み取り立式する練習をしていかなければなりません。来年度以降受験を迎える皆さんは、他の都道府県の過去問などを用いて思考力型の問題にも慣れていきましょう。」

2024年度から全校で対面か紙上での「面接」、または実技や作文が加わり、一部の学校では12日まで試験を実施し、合格発表は3月21日に行われる。

(長野放送)