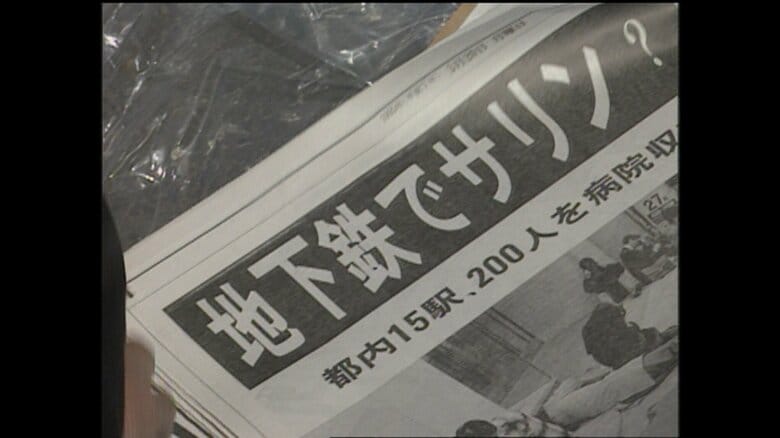

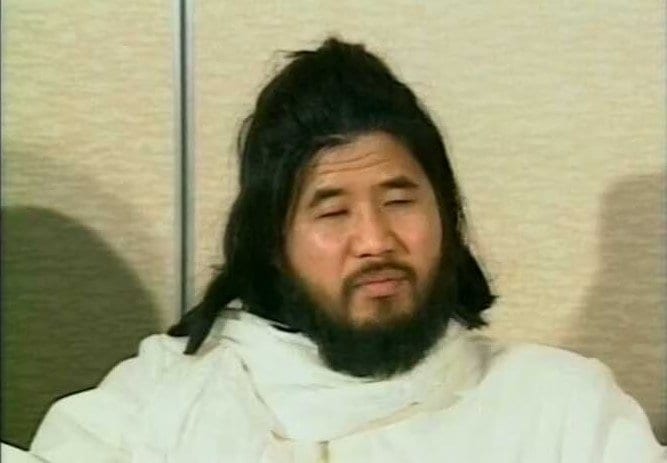

戦後史上、類をみない凶悪事件と言われた地下鉄サリン事件は、3月20日で発生から30年を迎える。凶行に走ったオウム真理教は、後継団体として名称を変えたものの、今も麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚への信仰を続けていると言われている。

主流派「アレフ」などはSNSを活用して信者を募り、新たな信者の獲得にも成功している。その対象は10代や20代の若者が中心。事件を知らない若い世代は、この後継団体の背景を正しく理解していない可能性もある。事件を風化させず、若者たちを守りたいーその思いで、当時、サリン事件の現場に駆けつけた、ひとりの警察官がはじめて口を開いた。

口から泡を吹き倒れる乗客…銀色に光る液体を“撮影”

「墓場まで持って行く思いだったが、私が経験した地下鉄サリン事件について可能な範囲でお伝えする」

記者たちの前でこう話すのは、警視庁のある捜査幹部。今では数少ない30年前に起きた地下鉄サリン事件を捜査した警察官の1人だ。現役の警察官が公の場で自らの経験を語るのは、警視庁では極めて異例だ。

1995年3月20日、地下鉄サリン事件当日。この幹部は、当時、霞ケ関にある警視庁本部に勤務する20代の巡査長だった。

チームの中でも若手だった巡査長は誰よりも早く出勤し、いつも通り業務の準備をしていた。そして午前8時すぎ、1本の警察無線が入る。

「地下鉄・霞ケ関でガソリンがまかれた」

通報は、その後も多数入るものの情報は錯綜していた。巡査長は現場の状況を確認するため、霞ヶ関駅の日比谷線ホームへ急行した。

現場に到着すると、目の当たりにしたのは、うめき声をあげながら倒れている乗客たち。口から泡を吹いている人もいた。動いているのは、駅員やほかの警察官、人命救助にあたる救急隊だけ。現場はまさに地獄絵図と化していた。

そんな中、巡査長には、現場の状況を写真に収めるという任務が課せられていた。巡査長は一眼レフを首からぶら下げ、日比谷線の車内に入った。現在のデジタルカメラのように撮影した写真をすぐに確認できないため、今後の捜査に影響する重要な現場写真が「撮れていませんでした」は通用しない。見たこともない凄惨な現場で、プレッシャーが押し寄せてきた。本当に撮れているのか?」シャッターを押す指がガタガタと震える。そんな状況で、がむしゃらに撮影を続ける巡査長の近くには、銀色に光るビニール袋が放置されていた。その袋からは、液体が染み出ている。「これはとんでもない事件になる」そう感じながら、懸命にシャッターを切った。

座り込む少女2人を抱えて…巡査長が地上で感じた「暗さ」

撮影が終わると巡査長は、写真をすぐに届けるため、急いで警視庁本部に戻ろうとした。地下鉄出口へと向かうホーム上で、巡査長はランドセルを背負った少女2人の姿が目に入った。小学生の低学年くらいの幼い少女らは、口元にハンカチを当てながら苦しそうな表情でホームに座り込んでいた。その刹那、身体が勝手に動いた巡査長は、2人を両脇に抱えて走った。「2人を助けなければ」それ以外考えられなかった。走りながら懸命に少女たちに声をかけたが、ぐったりとしている。「急がなければ…」巡査長は全力で駅の階段を駆け上がった。地上に出ると、近くにいた救急隊に少女たちを託した。どうやら最悪の事態は避けることができたようだった。

ほっとしたのも束の間、巡査長は異変を感じた。まだ午前中だというのに、周囲が夕暮れのように暗く感じたのだ。「なんだかおかしい」しかし、彼は、現場の状況を仲間の捜査員たちに伝えることを優先し、急いで警視庁本部に戻った。

サリンの影響で“縮瞳”…着ていた服はその場で回収

現像した写真を幹部たちに提出すると労いの言葉をかけられた。捜査は始まったばかりだが、巡査長に課せられた任務を果たすことができた。わずかながらでも、肩の荷が下りた瞬間だった。

しかし、1人の上司が、彼を呼び止める。「ちょっと目を見せてごらん。」上司は、持っていたペンライトの光を巡査長の目に当てながら言った。「縮瞳だね。暗いでしょ。これはサリンの影響だね」巡査長の瞳孔は過度に縮小していて、夕暮れのように見えた景色は、サリンが原因だったのだ。

その日の夜、巡査長は警察病院で治療を受けた。事件当時、生物化学兵器であるサリンについて論文はなく、身体にどのような影響を及ぼすか詳しくは分からない状況だった。別の捜査員が部屋にやってきて、巡査長が脱いだ洋服をビニール袋に入れて持ち去った。おそらく、洋服からサリンが検出するか、鑑定をするためだったと記憶している。

数年後、巡査長の妻が妊娠した際、彼は、産婦人科の医師にサリンの影響を受けたことを相談した。すると医師からは「将来生まれてくる子どもにどんな影響が出るか分からない」と告げられた。待ち望んでいた我が子の体に、サリンの影響があるかもしれない。そんな不安に駆られる中、子供は元気に産まれた。巡査長にとって、ようやく安堵することができた瞬間だったという。

上九一色村への強制捜査…2キロに連なる警察車両

再び1995年3月。地下鉄サリン事件の後、巡査長が病院で治療を終えて、機動隊の施設に集合すると、新たな任務を告げられた。それは、山梨県の旧上九一色村にあるオウム真理教の教団施設への強制捜査だった。

「警察」対「教団」の直接対決が始まろうとしていた。教団施設に向かう際、赤色灯を点灯させた100台以上の警察車輌が約2キロメートルにわたり道路を埋め尽くす光景を見た巡査長は「もうやるしかない。必ずやりぬく」という熱い気持ちが体中にみなぎっていた。

「人間は殺すのにゴキブリは殺さないのか」信者たちの不可解な行動

脳裏から離れない光景がもうひとつある。施設から出てきた信者たちの行動を見ると、空のインスタントコーヒーのビンから何かを、側溝に捨てているのが見えた。その中身は生きたゴキブリ。オウム真理教には当時、生き物は殺さないという教えがあり、信者たちはゴキブリを殺さずに外に逃がしていたのだ。そんな光景を見た巡査長は思った。「人間は殺すのに、ゴキブリは殺さないのか」矛盾する信者の行動が全く理解できなかったという。

強制捜査が終わっても巡査長たちの仕事は続いた。6月末までの3カ月を超える期間、逃走を続ける指名手配犯の捜査、信者などの行動確認を24時間勤務で繰り返した。休みは全くなく、今まで経験したことがない疲労を感じた。しかし、湧き上がるオウム真理教に対する怒りと、被害に遭った人たちの無念を晴らすという気持ちが支えとなり、それが身体を突き動かす原動力になった。

そして、この捜査を経験して以来、巡査長は、長い警察官人生の中で、辛いことや困難なことに直面しても、オウム捜査での辛い経験に比べたらまだまだと、自分を鼓舞し続けてきたという。

事件を知らない若い警察官たちへ

30年前、地下鉄サリン事件を捜査していた巡査長は、現在、多くの部下を率いる捜査幹部の立場となった。部下の中には、地下鉄サリン事件を実際に知らない世代の警察官もいる。捜査幹部は、締めくくりに、こう話した。

「最後に2つだけ申し上げたいことがある。1点目は、どんなに時代が変わろうとも、事件や事故、災害等の有事の際は、警察官の矜持を忘れることなく、都民国民のみなさまを守り抜く覚悟を持つということを後輩に伝えていくことが退職までに残り少なくなった私の使命だと考えている。2点目は、地下鉄サリン事件で尊い命を失った方、今なお、後遺症に悩んでいる方がいる。事件を風化させてはならず、組織の中でしっかり伝承していく必要があると強く思っている」

(取材・執筆:フジテレビ社会部・警視庁サブキャップ 池田圭司)