東日本大震災から間もなく14年。福島第一原発周辺の被災地を定期的に取材している広島の高校の新聞部員らがいる。14年間娘さんの亡骸を探し続ける被災者の「壊れたものを直すのは復興ではない」との言葉が心に刺さったという高校3年生に話を聞いた。

代々引き継がれている「福島シリーズ」

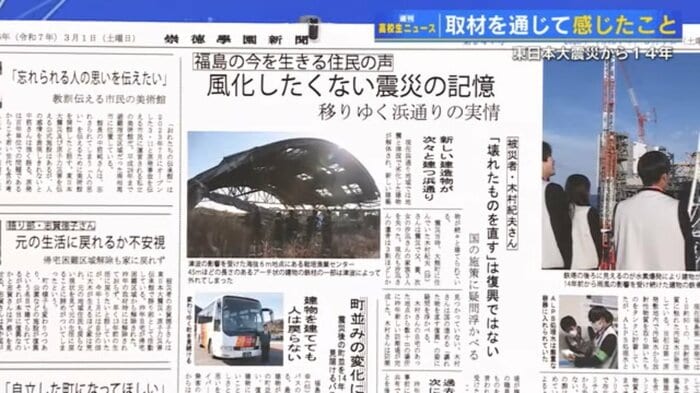

広島の崇徳高校新聞部は3月1日発行の最新号で「東日本大震災から14年」の特集を組んだ。

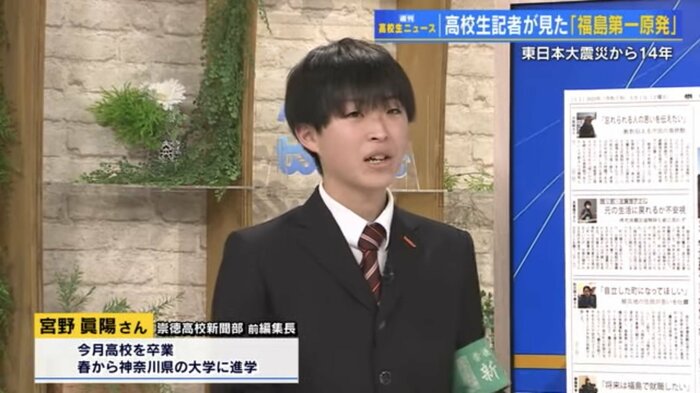

前編集長の宮野眞陽さんは、1月に福島を初めて訪れ、現状を取材したという。

新聞には14年前に爆発を起こした福島第一原発の1号機を部員が真近に見ている写真が載せられている。宮野さんは、こんな近くまで入れるとは思わなかったという。

「一番驚いたのは、原子炉建屋の数十メートル手前まで立ち入れたこと。防護服がいるのかと思っていたら、放射性物質が付着することを防ぐベスト1枚だけで入れた」

「壊れたものを直す」のは復興ではない

そして「今を生きる住民の声」をまとめた紙面では、「元の生活に戻れるか不安」「自立した町になってほしい」、また同年代の高校生の「将来は福島で就職したい」という声が紹介されている。

宮野さんが今回の取材で特に心に残ったのは、娘さんの遺骨を14年間探し続けている被災者の「『壊れたものを直す』のは復興ではない」という一言だという。これは、この被災者の家の近くに、新しい防潮堤ができ、建設にあたった国の責任者が「津波で壊れたものを直すのが復興」と言ったことにこの被災者はショックを受けたという。宮野さんの心にこの被災者の言葉が刺さったのは、住民と国で復興に対する考えに大きな違いがあることを実感したからと語る。

「被災者の方自身、防潮堤の必要性をあまり感じておられなくて、とにかく『経済を回す』ことが重要視されていて、国の施策と住民の復興との間に乖離があるということ。僕もそのように感じました」

スタジオで宮野さんの話を聞いた加藤雅也アナウンサーは「心の傷は、工事でインフラができることとは全く別。これは実際に取材をすると、まさに感じる部分だと思う」と応じた。

記憶を風化させない努力を

4月から大学に進学する宮野さんに今後の抱負を聞いた。

「14年前は4歳だったが当時の記憶はほとんどない。今回、初めて福島に行ってみて気づかされたのは、昔あった出来事をちゃんと歴史に残し、後世に伝えていくということが大事ということ。広島の土砂災害や西日本豪雨も時間が経ってだんだん風化していっていると自分自身感じている」

人間の記憶は時とともに風化するが、宮野さんの話は、災害やその土地の歴史的な出来事を語り継ぎ、次の世代に渡すことの重要性を再認識させてくれる。

(テレビ新広島)