東日本大震災から14年。4年半前に福島県浪江町での生活を再開した男性はいま、自身の選択が正しかったのか、苦悩する日々を過ごしている。期待を抱き帰還したはずの住民の心にどんな変化が起きているのか?

故郷に帰還したものの

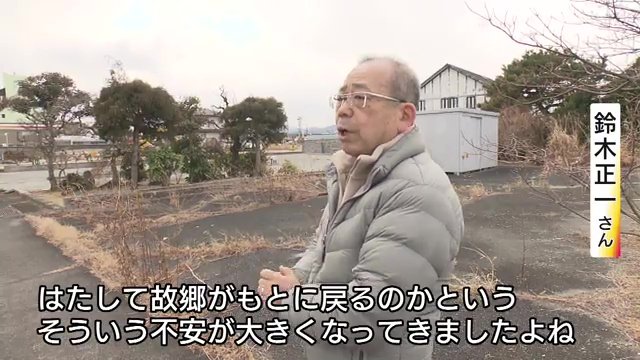

「警察署通りも駅前通りもね、たくさんのお店があって賑わってました。面影がないですね今は。人がいないですから」そう話すのは、2020年秋に浪江町に帰還した鈴木正一さん(74)。

故郷での生活を再開させてから4年半が経つが、日々寂しさを募らせている。

鈴木さんは「夢も希望も遠のいてしまったという。逆に不安がですね、果たして故郷がもとに戻るのかっていう、そういう不安がですね、大きくなってきましたよね」と話す。

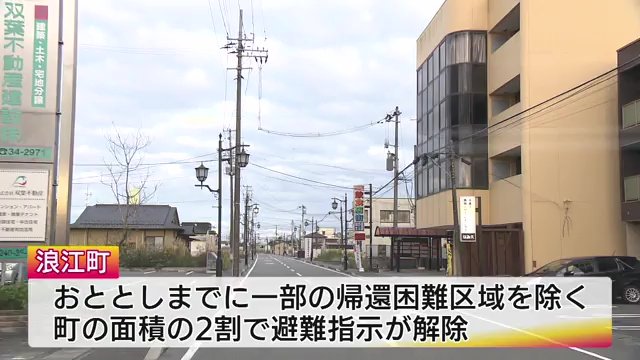

町内に住む人は震災前の約1割

2023年までに、一部の帰還困難区域を除く町の面積の2割で避難指示が解除された浪江町。町は駅周辺で商業施設や公営住宅の整備を進めるなど、2035年までに町内の人口を8000人まで増やす目標を掲げているが、現在町内に住む人は、震災前の約1割の2200人あまりに留まる。

9年間の避難生活の間、鈴木さんが願い続けてきた故郷での生活。しかし、期待に反して親しかった友人や親戚は町に戻らず、町も活気を失ったままのように感じている。

「そうですねやっぱり一番私が印象に残ってるのは十日市ですね。そういう行事がね、年がら年中ありましたから住んでは良い町ですよ、町だったですね」と鈴木さんは昔の町を懐かしむ。

帰還のストレス 警鐘鳴らす専門家

「帰還」という念願を叶えたはずの住民が抱える苦悩。この状況に以前から警鐘を鳴らしてきた専門家がいる。福島大学災害心理研究所の筒井雄二教授。原発事故直後から放射線が人々に与える心理的な影響を様々な側面から研究してきた。

浪江町のストレス数値が最も高く

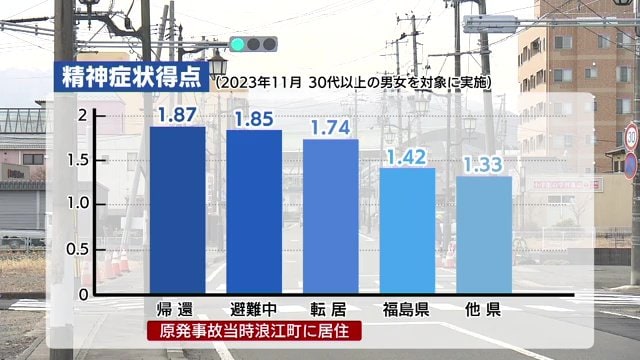

事故当時、浪江町そして県内外に住んでいた人たちのストレスを数値化したグラフ。

数値が高いほど抑うつやストレス症状が強いことを示していて、浪江町に帰還した人が最も高いことがわかる。

福島大学災害心理研究所の筒井教授は「本来復興っていうのは、元の暮らしを取り戻すことが基本で、そのことが何よりも最優先されるべきだと思っています。ところが、今このデータを見る限り、それがもしかすると置き去りになってるんじゃないかというふうに思うんですね」と話す。

現実と理想のギャップ

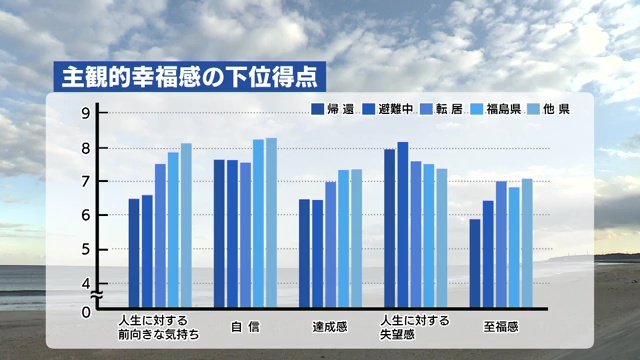

また「人生に対する前向きな気持ち」などの主観的な幸福感を示す得点も帰還した人が最も悪い結果に。この背景にあると考えられるのが、帰還後に直面する理想と現実のギャップだ。

筒井教授は「実際には商店街は、更地のままだし、大きな病院もまだないし、それから夜になると、もう当たり真っ暗になって、とっても不安なんだっていうようなことはよく聞くんですね。期待に反して、すごい厳しい現実がそこにあって、帰還した方々がそれを目の当たりにして、ストレスだったり、あるいは精神的な負担を強められているんじゃないかと」と話す。

地域コミュニティの再生がカギ

いま求められる「帰還者の心のケア」。重要なことは「地域コミュニティ」の再生だと筒井教授は話す。2013年に訪問したウクライナでは、チョルノービリ原発事故で被災した地区の住民のストレスを軽減するリハビリセンターが5ヶ所設置され、住民の3分の2が帰還した地域もあるという。

「いろんな人たちの交流ができていって、コミュニティとしての活動が出来上がっていくんですね。それをどんどん進めていくと、本当にコミュニティが息を吹き返すような形になって、地域の再生がうまくいくっていうようなそういうプロセスをたどっていたと思います」と筒井教授は話す。

帰還者の孤独

震災からまもなく14年。鈴木さんは避難先を転々としながら、現在までその時々の心情を詩に綴ってきた。

「ふるさとのど真ん中で郷愁に駆られるとは」

「やはりふるさと浪江、もとの浪江に本当に戻って人が交わる、そういう場所も機会もね、地域もどんどん増えていってくれればいいなとそればかりですね。思ってることはね」と鈴木さんは話した。

復興政策の影に隠れた帰還者の孤独。地域のつながりをいかに取り戻すのか。改めて考える時期が来ている。

復興の現在地

14年前、福島第一原子力発電所の事故によって放射性物質が飛散。福島県内には広く避難指示が出され、震災から約1年後の時点で16万5000人ほどが県内外に避難した。その後、除染などが進み、多くの地域で避難指示が解除されてきたが、2024年11月の時点でもまだ2万5000人あまりが避難生活を続けている。

国は希望するすべての人が2020年代に帰還することを目指していて、除染やインフラの整備、産業の再生などが課題となっている。

(福島テレビ)