新型コロナウイルスの法律上の分類が5類となって間もなく2年。すでにコロナ禍前の日常に戻ったようにも感じるが、ウイルスは変異を続け今も私たちの身近に存在している。これからもあの時のことを忘れず、感染症への関心をなくさず過ごしていく必要がある。

日常を取り戻しつつあるが…

新型コロナウイルスの法律上の分類が5類になって2025年の5月で2年となるが、ウイルスの脅威は一向に変わらない。

そして、命を守る取り組みの大変さ、使命感も何ら変わらないと話す人たちがいる。

静岡県西伊豆町にある介護老人保健施設「しおさい」。

今は面会制限も大きく緩和され、入所者の外出支援も本格化しつつあり、イルミネーションの見学やお花見など楽しみな計画が進行中だ。

長期・短期を合わせて50人近くの高齢者が生活していて、食事や移動など日常生活で介助が必要な人や認知症の人も少なくない。

クラスターが発生した施設の状況

この施設では新型コロナがまん延していた時、極限状態での介護・治療が行われていた。

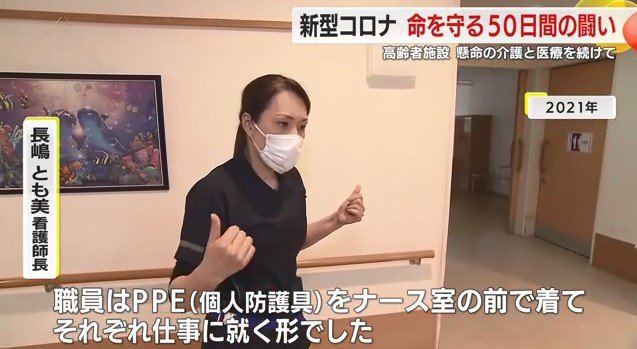

長嶋とも美 看護師長は「このフロアもすべてレッドゾーンだったので、職員はPPE(個人防護具)をナース室の前で着て、それぞれ仕事につく形だった」とその時のことを話してくれた。

2021年1月。

1人の感染が判明すると施設内で広がるクラスターが発生。事前に備えを進めていたものの想定をはるかに超えていた。

一番大きかったのは病院が患者の受け入れをできる状態になかったこと。

施設はゾーンで分けられ、懸命の介護、治療、隔離が行われた。

対策本部が設けられ、県内の感染症専門医や災害派遣医療チームDMATの医師も力を尽くした。

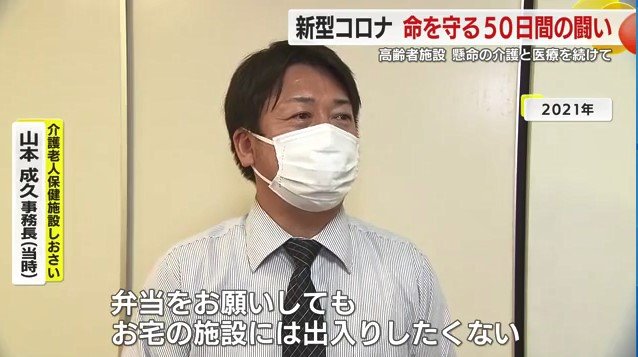

山本成久事務長(当時)は「弁当をお願いしても『お宅の施設には出入りしたくない』とか、自動販売機の中身が売り切れになっても『補充に行きたくない』とか最初ありました」と話した。

「職員は街を出歩くな」といった声や家族への差別などもスタッフを苦しめた。

駐車場の車で体を休める夜、町が用意した宿泊施設で過ごす時もあったという。

多くの人たちの“応援”が支えに

このような状況でも支えてくれたのは町のボランティアだ。

毎日おにぎりを作って施設に届け続けた。

松崎町や河津町の個人や団体、企業から差し入れや応援のメッセージも届いた。

長嶋看護師長は「もちろん悲しい言葉もいただきました。けれど近隣の人、多くの人からは応援のメッセージの方が多かった。とても救われた」と口にする。

発生から終息までの50日間の戦いは、高齢者の命、介護の担い手をどう守るか、地域に何ができるのかを、問いかけるものとなった。

あれから4年。

施設の出入り口には消毒液が置かれ、訪問者には体温の測定、マスクの着用を求めている。

2024年12月から2025年1月に県内ではインフルエンザと新型コロナの患者が増加し、施設内でも新型コロナの陽性者が出た。

あの時と変わったこと、変わらないこと

山本ホーム長は「以前は(重症化)リスクのある患者を運ぶことができなかったが、いまは地域の病院の受け入れがスムーズになったのが一番楽になったこと」と話す。

一方で変わらないこともある。

それは、いまでも陽性者が出た時に行われている施設のゾーン分け。

そして、介護と治療、感染拡大を防ぐ隔離。

入所者の命を守るためだ。

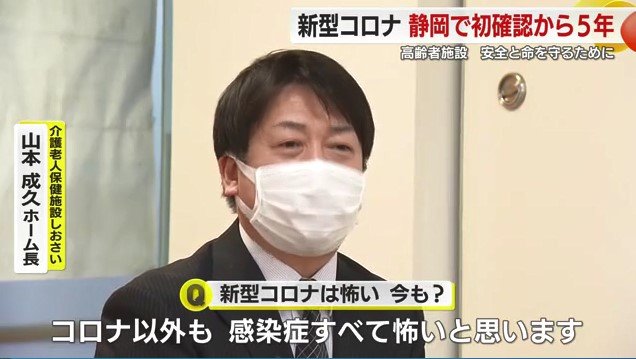

「5類に世の中は変わっているが、施設内でコロナが発生してしまうとこれまでと対応は変わらない。感染リスク等を考えていくと重症化するおそれも高いので、やっていることは変わっていない」と山本ホーム長は言う。

責任者を務める山本ホーム長は感染症の影響と施設の経営を課題に挙げる。

ガウンや手袋、検査キットなど介護・医療用品について施設に備えが任せられている。 そのためいまの物価高騰は悩みの種だ。

ただ、変わらず大切にしていきたいのは緊張感と使命感を持ち、入所者の安全に努めることだと話し、「ご家族の大切な人を看ているので、命に直結するようなこと、医療・介護は感覚は変わらずいまもやっている」とした上で「コロナは怖いです。コロナ以外の感染症すべて怖い」と率直な思いを吐露する。

クラスター対応に当たった医師は

県の専門家会議の座長として先頭に立って新型コロナ対策に取り組んで来た倉井華子 医師(現・県立静岡がんセンター感染症内科部長)は、この施設でクラスターが発生した際に現地で対応に当たった。

当時の状況について倉井医師は「本当に大変な状況だった」と振り返り、「5類に変わったからといって患者に与える影響が法律で変わるわけではないので、高齢者や免疫が低下している人にとって感染症は全て怖いと思う」と山本ホーム長の言葉に同調する。

感染症への心構え

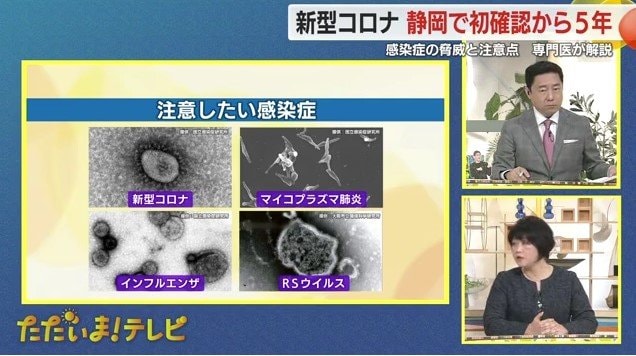

注意が必要な感染症は新型コロナだけではない。

年末年始にかけインフルエンザ、マイコプラズマ肺炎が流行したのをはじめ、RSウイルスにも注意が必要だ。

倉井医師はこれらの感染症について「いずれも呼吸器、気道系を問題とする病原体で今年は多い。予防接種での予防と医療機関に掛かるタイミング、どういう人が重症化しやすいかを把握することが重要。例えばRSウイルスは高齢者も怖いが、1歳未満の乳幼児がかかると入院が必要な症状になる。家族の中で誰がどういう病気に弱いのかを知っておくのが大事」と強調する。

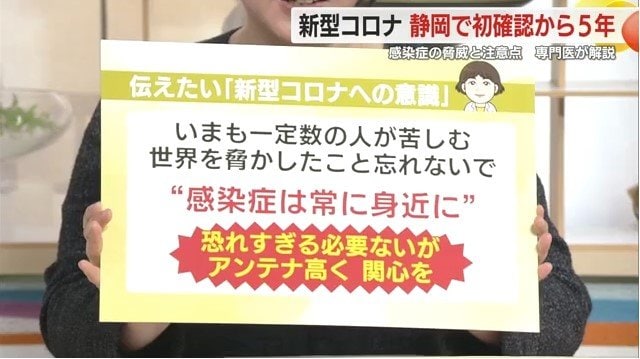

感染症の専門家の立場から、倉井医師は改めて「感染症は非常に数多くあり、すべての人が一生のうちに何らかの感染症と付き合っていくこととなる。罹らないで済めばそれに越したことはないが、罹ってしまい命を落とす人が居ることを忘れてはいけない。今でもコロナで亡くなる人は多い。コロナについて思い出したくない人が多いかもしれないが、自分以外の人にも目を向ける意識が大事。おそれすぎるのも良くないが、全くおそれずに無関心になるのは良くない」と注意を促した。

(テレビ静岡)