沖縄戦から80年を迎える。地上戦を前に沖縄へ赴任し、戦場で命を落とした新聞記者の足跡を遺族たちが初めてたどった。

戦時下の報道人

那覇市にある城岳(じょうがく)の壕。2003年、戦時中に使用されていた飯ごうや水筒とともに朽ちたカメラの部品が見つかった。

東京にある日本カメラ博物館によると1934年に発売された「モルタ・ベスト」という機種だとわかった。

城岳の壕は10・10空襲のあとからアメリカ軍の本島上陸までの一時、県庁壕として使用されていたという記録や、通信機能があったことから全国紙の記者が記事を送信するために訪れていたという証言が残されている。

浜田哲二さん:

沖縄県の関係者が使っていた可能性もありますし、報道機関の記者やカメラマンが持ち込んでいた可能性もあります

遺骨収集ボランティアで、元新聞社のカメラマンの浜田哲二さんと律子さんが当時の記者たちの情報を求めて調べるたところ遺族にたどり着いた。

新聞記者だった祖父の功罪

渡辺礼子さん:

祖父は戦況を報告する記者として軍と一緒に行動し、最後は沖縄の南のどこかで亡くなったと聞いています。その足跡をたどるために、今回ここに来させていただきました

静岡県から沖縄を訪れた渡辺礼子さんの祖父・・宗貞利登(むねさだ としと)さんは80年前の沖縄戦を取材した朝日新聞の記者で44歳で殉職した。当時、那覇支局長を務めていた。

那覇市にある朝日新聞那覇総局には、宗貞さんの遺品が保管されている。

朝日新聞 伊藤和行 那覇総局長:

これを持ちながら現場を移動されていたのだろうと思います

戦時中に宗貞さんが持っていた朝日新聞の社旗は戦利品としてアメリカに持ち帰った元兵士が、30年前の1995年に返還したものだ。

渡辺礼子さん:

当時の実物に触れることで、直接祖父に触れることはできませんが、同じような感覚を覚えることができます

地上戦が始まる前の年に沖縄に赴任した宗貞さんは、沖縄戦を指揮した日本軍の第32軍司令部と行動をともにしながら戦況を伝えた。

朝日新聞 伊藤和行 那覇総局長:

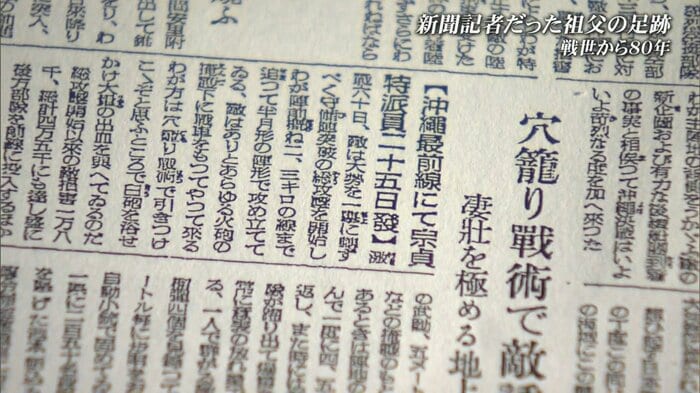

大本営発表の記事のあとに現場からの報告という形で掲載されています。署名入りの記事としては1945年5月26日の一面が最後になりますね

戦時体制の下では言論統制が強化され、新聞記事も軍の厳しい検閲を受けた。事実をそのまま書くことを禁じられたという当時の記者たちの証言も多く残されている。

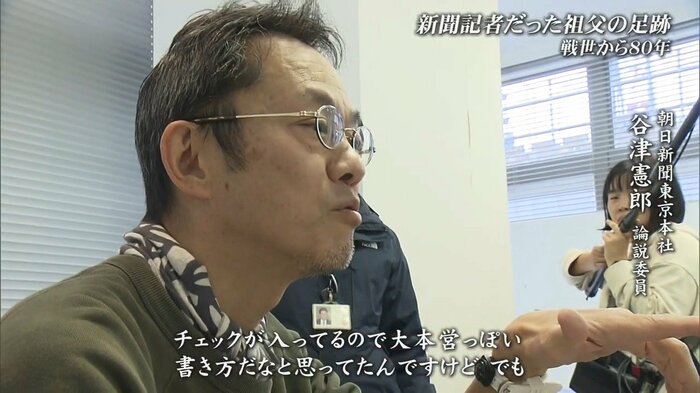

朝日新聞東京本社 谷津憲郎 論説委員:

検閲のチェックが入っているので大本営寄りの書き方だと思いましたが、よく読むと「一発撃つとすぐに大量の砲弾が返ってきて対応できない」といった内容も書かれています。そこには、当時の厳しい状況を伝えざるをえなかった記者の思いがあったのだと思います

それでも大本営発表と戦意高揚に協力する内容の紙面は、住民を戦争へと駆り立てた。渡辺さんたちは地元新聞社にも足を運んだ。

戦後報道の原点 礎になった祖父

沖縄タイムス 赤嶺由紀子 編集局長:

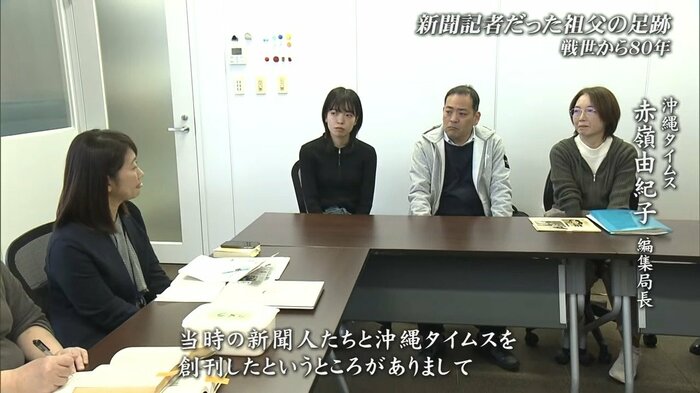

沖縄タイムス元社長の上間正諭さんは「戦争に加担し、協力してしまった。戦意高揚の記事を書いてしまった」という深い反省に向き合い、当時の新聞人たちと沖縄タイムスを創刊しました。私たちもその意思を継いでいかなければなりません。それが今の沖縄タイムスの存在意義です

戦場から生還した新聞人たちは、戦争に加担してしまったという深い反省を胸に、二度と過ちを繰り返さないと誓い、真実を伝えるためにペンを握った。

宗貞さんのひ孫 渡辺しずかさん:

後世に何かを伝えようとした意図があったかはわかりませんが、きっと記者として使命感を持って何かを伝えようとしていたのだと思います。社旗を見ると本当に感慨深いです

貞さんのひ孫にあたるしずかさんは、祖父の足跡をたどりたいという母の礼子さんとともに沖縄を訪れた。

渡辺礼子さん:

観光地としての沖縄の映像を見ても何か違和感があって。いつ、どのタイミングで訪れるべきか悩んでいました。誰かと一緒に行っても観光を楽しみたい人と祖父の足跡をたどりたい私の思いには大きな温度差があると思いずっと二の足を踏んでいました

戦場で犠牲となった宗貞さんの遺骨は今も見つかっていない。

渡辺さんたちは軍と行動をともにしていた宗貞さんが最後に目撃された糸満市摩文仁(まぶに)で遺骨収集も行った。

渡辺礼子さん:

家族で一緒に来られたことに大きな意味を感じています。次の世代にも何があったのかを伝えることが非常に大切だと思います。子どもたちには自分で調べたり実際に訪れたりして、この歴史に向き合ってほしいと思っています

戦世(いくさゆ)から80年。

この場所にいたかもしれない祖父。

その命を奪った戦争について、家族は思いを巡らせていた。

(沖縄テレビ)