春の訪れを告げるシロウオ漁。しかし近年、漁獲量の減少が続いている。主な原因と考えられているのが、川幅の拡幅と護岸の改修。シロウオが産卵しやすい環境が年々、破壊されているのだ。危機を救おうと集まった市民。再生へ向けてのプロジェクトが行われた。

シロウオ激減の原因は環境破壊

シロウオは、体長4~5センチのハゼの仲間で、背中に一列の黒点があり白く透明な姿が美しい。このシロウオを「やな」と呼ばれる江戸時代から続く伝統的な仕掛けで捕獲する。

有名な食べ方は「踊り食い」。水をはった器のなかで泳ぐ生きたままのシロウオを網ですくい、ポン酢、溶いたうずらの卵などと一緒に口の中へ放り込む。

福岡市の西部を流れる室見川で長年、親しまれてきたシロウオ漁。シロウオは川底の石の下に穴を掘り、卵を産む習性がある。しかし、砂が堆積しているとせっかく遡上して来ても産卵が滞るという。

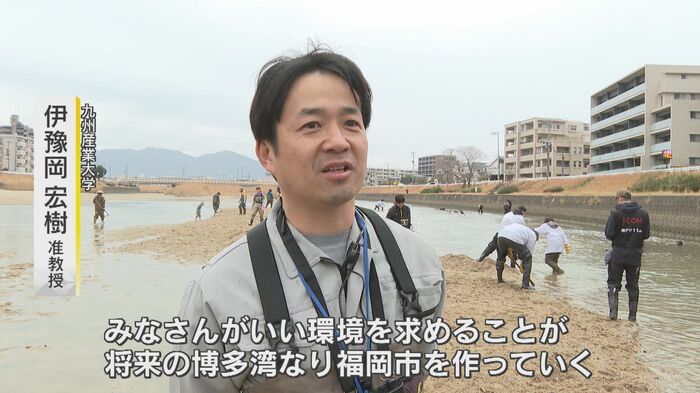

この日、河口から少し上流に集まったのは、地元の大学生や漁業関係者、それに約120人の市民。それぞれ胴長靴にクワなどを手にしている。目的は早春の時期に川を遡上してくるシロウオの産卵場所を整備しようというものだ。

小雨が降るなか、参加者は次々と川のなかへ入って行く。作業を始めた参加者は、川底の重い石を掘り出しては川のなかに戻していく。

「シロウオ漁」3年ぶりに復活へ

長年、室見川で続けられてきたシロウオ漁だが、漁獲量はここ数年、激減。川幅の拡幅と護岸の改修などによる環境破壊が大きな原因とみられている。そのため2023年から2年連続で休漁を余儀なくされた。しかし2025年は久々に復活する予定だ。

参加者の1人は「初めて食べた時に感動しました。その感動を小さい子どもたちにも感じて欲しいと思うので、いなくならないで欲しい」と話していた。

室見川の名物ともいえるシロウオ漁の復活。しかし関係者は、楽観視していない。『室見川しろうお組合』の小石原義彦組合長は「漁獲目標は100キロ以上獲れたら…、40キロやら30キロなら…、つまらんですもん。私は獲りたかばってん…、おらんけん獲れんもん…」と川面を見詰めていた。

シロウオ復活へ向け15年前から産卵場所の整備プロジェクトを主導している九州産業大学の伊豫岡宏樹准教授は「シロウオが減っている理由は、川の問題だけじゃない。海の方にも考えないといけないことがある。皆さんが、いい環境を求めることが、将来の博多湾、福岡市を作っていく、そういう環境が大事だなと思いを持ってもらうことが、それこそ大事」とシロウオを通し身近な環境に目を向けて欲しいと話す。

小さな命に目を向けつつ、伝統の漁を守っていく。室見川の3年ぶりとなるシロウオ漁は2月25日から始まる予定だ。

(テレビ西日本)